资讯分类

20岁丧父、40岁丧母、70岁丧子,他却笑说“好好活着” -

来源:爱看影院iktv8人气:423更新:2025-09-02 23:58:04

2014年5月28日,临近端午节,城市逐渐洋溢起节日的氛围。当晚20时40分,沈阳青年大街浑河桥桥北发生一起严重交通事故,一辆黑色吉普车突然失去控制,跨越中央护栏后冲入对向车道,与四辆相向而行的车辆发生剧烈碰撞。经抢救,著名表演艺术家田连元幸存,但其年幼的儿子因伤势过重,最终抢救无效不幸离世。事后调查确认,事故系由肇事司机醉酒驾驶引发。

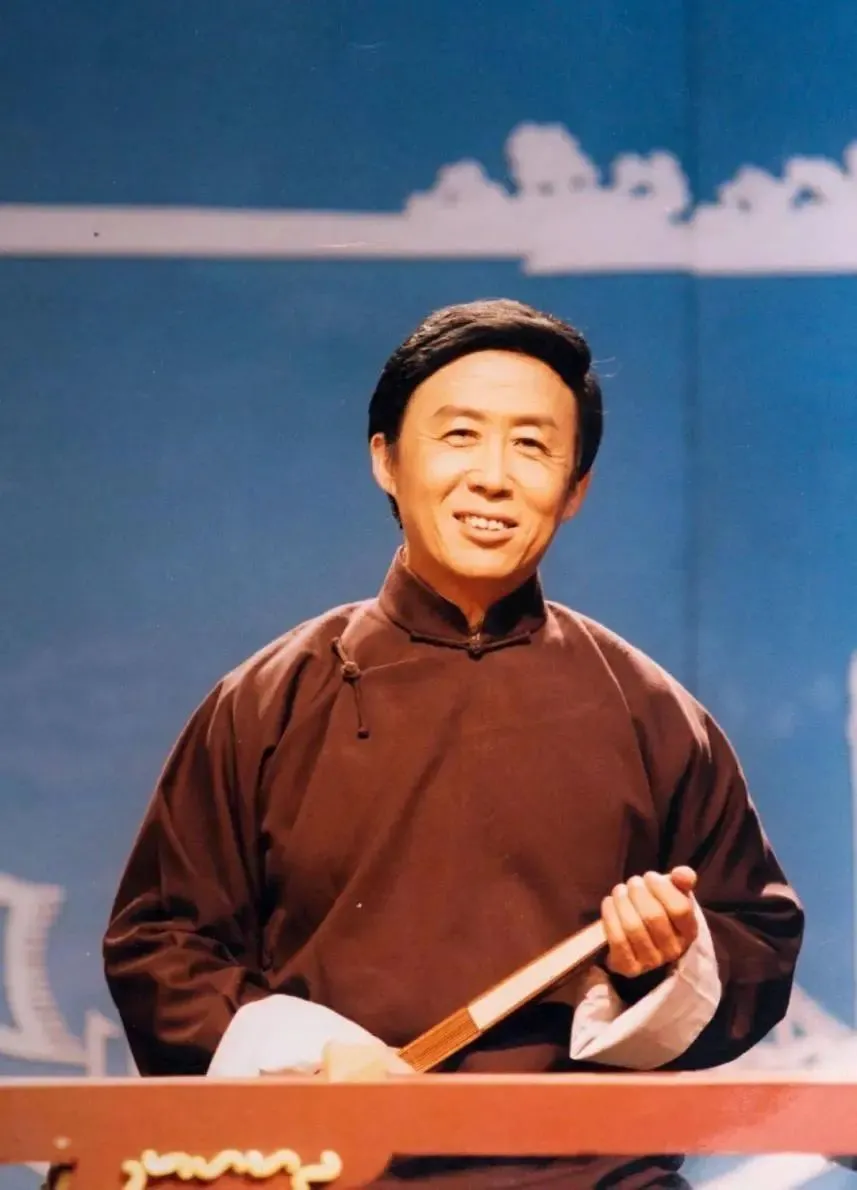

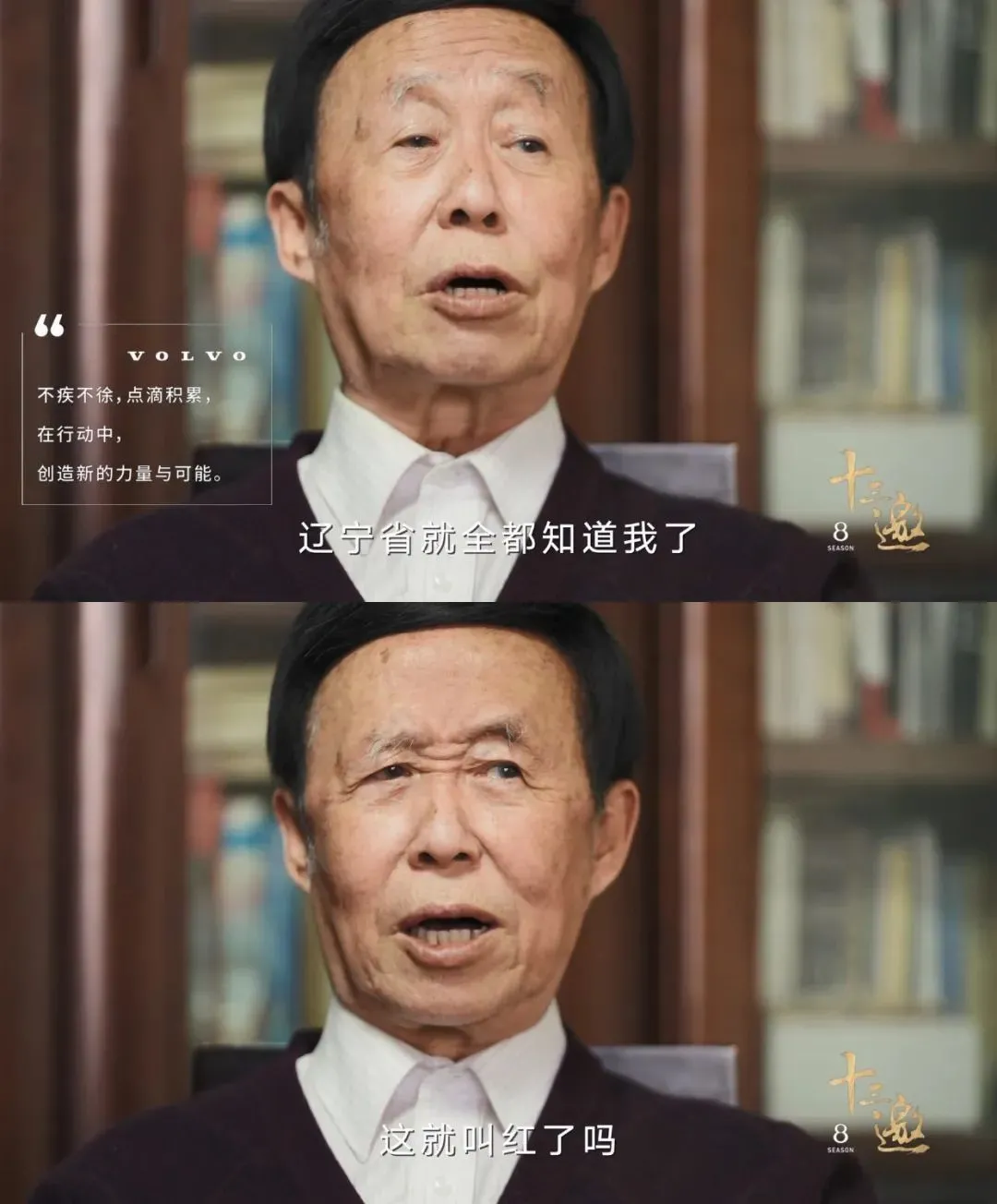

田连元(左)与小儿子田昱(右)合影。事故发生后,他坚信儿子在生命最后三秒钟仍保持清醒,用最后的知觉将车驶至路边停稳后才离世。彼时田连元身受重伤,几乎陷入高位截瘫,却在重症监护室接受了七天的抢救,最终咬牙挺了过来。十年后,在《十三邀》访谈中谈及此事,他仍难以释怀:"我儿子开车技术最好,常接送我。但那辆车是从对面飞来的,正撞在他身上。人生光鲜亮丽的一面众人皆有,但那些暗夜里的劫难以鲜有人知……"田连元曾总结自身经历——20多岁丧父,40多岁丧母,70多岁丧子。因此,他向世人发出的忠告更具分量:"好好活着,活好每一天。如此而已。"

田连元在讲述历史人物时,始终强调个体天赋与时代浪潮的交织。1980年代中后期,电视作为新兴媒介逐渐进入千家万户,此时已在本地声名显赫的田连元受邀登上辽宁电视台,首次以电视形式演绎经典长篇评书《楊家將》。他对此充满期待,认为这是传统评书艺术与新媒体融合的突破性尝试:"电视是当时最具影响力的传播载体,评书作为千年传承的说唱艺术,如何通过这一平台扩大受众范围,是我认为极具价值的探索。"这一选择源于北宋名将家族杨家将的忠勇传奇,其事迹历经千年仍广为流传,杨继业、杨六郎、穆桂英、佘太君等人物形象深入人心。此前在本溪电台及中央广播电台的播讲已获得广泛好评,因此对于评书艺术能够借助电视这一更广阔的传播渠道重获新生,田连元满怀憧憬。

然而,电视台最初仅允许田连元每次讲述5分钟,担忧时长过久会导致观众产生视觉疲劳。他对此感到失望,因评书艺术的核心在于故事性,仅靠5分钟的篇幅难以展现情节的跌宕起伏与引人入胜的效果。这种做法显然违背了评书的发展规律。于是,田连元据理力争道:“若要打造这个栏目,初衷不就是为了其具备吸引力吗?倘若难以立足,岂非徒劳无功?因此,我认为每次时长不应少于20分钟,若20分钟都无法实现,建议另寻其他表演者。”尽管电视台最终作出让步,但内部仍存在诸多争议,部分人坚持认为评书应以听觉体验为主,不适合视觉呈现。为此,田连元暗下决心,自行制定了严格的说书标准:在20分钟内需做到有趣、有味、有劲、有词。为了提升表演效果,他常在旅社附近的中山公园进行排练,尤其偏爱一处幽静的树林。他在那里边讲述边运用丰富的肢体语言,时而怒目圆睁如金刚,时而笑容满面;时而辗转腾挪,时而仰天长叹……晨练的市民偶遇时,有人驻足聆听,也有人惊愕不已,匆忙离去。1985年,田连元在辽宁电视台正式开始录制《杨家将》。

当时多数人对该节目缺乏信心,甚至连辽宁电视台的摄像师们也拒绝为其录制。相较于其他节目丰富的光影声色与精彩纷呈的呈现形式,田连元的评书仅需站在原地讲述20分钟,镜头无需推拉移动,导致摄影师的工作价值大打折扣。直到《杨家将》播出数十期后,田连元主动询问观众反响,电视台却坦言收视率平平,无人给予正面评价。如同投入湖心的石子激起不起涟漪,这种沉寂让他倍感失落。然而30余天后,一场足球赛恰逢评书时段进行转播,次日辽宁电视台便接到络绎不绝的质询电话。观众纷纷追问:为何在评书尚未结束时突然切换节目?电视台这才惊觉,田连元的评书竟拥有如此庞大的听众群体。受此启发,田连元迅速完成150讲录制工作。统计数据显示,《杨家将》的收视率位居全国节目第二,仅逊于《新闻联播》;在文艺类节目中,其影响力仅次于香港电视剧《上海滩》;而若论自制节目,《杨家将》则开创了前所未有的收视纪录。田连元《杨家将》评书海报随之,《杨家将》在全国各地陆续播出,从北到南、从城市到乡村,掀起阵阵热潮。田连元因此成为首位将评书引入电视台的创新者,其融合庄重与诙谐、挥洒自如的艺术风格被誉为"田氏幽默"。有人曾以诗赞其功绩:"空巷说杨门,慷慨诉国魂,文堪会元榜,武威田将军。"此后"无台不田"成为行业现象,他以独树一帜的表演开创了电视评书的新纪元,引领这一艺术形式风行二十年。岁月流转,当人们回忆起听评书的往事,仍对那段时光充满怀念。

田連元在电视书场的精彩演绎,源自《十三邀》第八季的记录。他提及当年有电视书场,自己曾追随聆听田連元先生讲述《楊家將》、袁阔成先生演绎《三國演義》、劉蘭芳先生說《呼家将》、連麗如先生表演《康熙微服私訪記》。評書按内容可分为'長槍袍帶書'、'短打公案書'和'神怪狐鬼书'三大类。在书馆时代,評书艺人辗转各地茶肆说书,一生依靠的看家本领通常是一部作品。然而,田連元的艺术生涯并未止步于《楊家將》。该作品使他初露锋芒后,又陆续通过《瓦崗寨》《包公傳》《小八義》等长篇评书在电视中展现才华,吸引了大量观众,形成了盛况空前的局面。

田连元在评书艺术生涯中曾与多位艺术同仁密切合作,其代表作《水浒传》更因生动的人物刻画而广受赞誉。该作品以一百零八位英雄好汉各具特色的故事为蓝本,田连元通过深入研究史料与民间曲艺版本,成功塑造出栩栩如生的角色形象,令人仿佛置身于水泊梁山的江湖世界。正因在《水浒传》中的出色表现,他被中央电视台邀请担任电视剧《水浒传》的顾问,为这一经典故事的影视化贡献智慧。

评书作为深受民众喜爱的传统艺术形式,承载着跨越代际的文化记忆。田连元曾以充满诗意的语言描述:"如果中国有童话,田老师就是我的童年邓布利多",他将东北地域与评书艺术的渊源比喻为天然的默契组合。在艺术创作中,他始终坚信:"评书是清晨五点与六点最大的期待",这种对历史叙事的专注与想象力,使他成为连接传统与现代的文化桥梁。

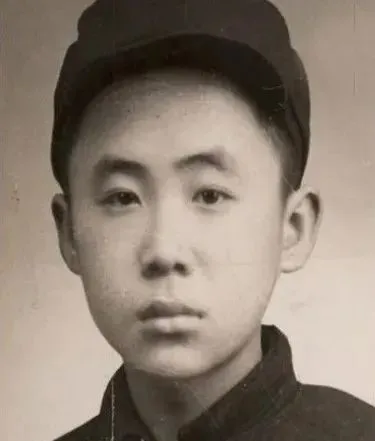

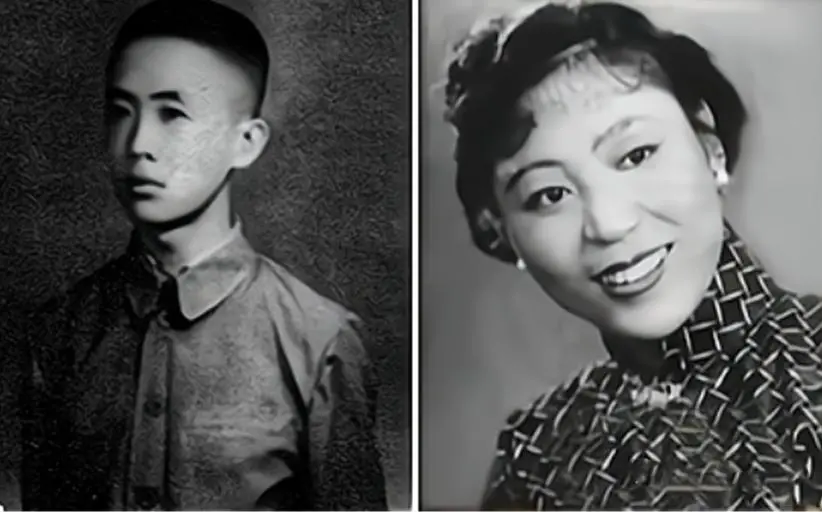

在曲艺界流传着"不养老,不养小"的行业规律,暗示评书演员需具备成熟的生命体验。田连元的早期艺术生涯便印证了这一说法。1948年辽沈战役期间,年仅7岁的他随家人从四平辗转抚顺、沈阳,最终在新民艰难跋涉8天才抵达锦州。这段动荡岁月中,他目睹了无数人间惨剧,而父亲在林西煤矿让他在书桌角落表演西河大鼓的经历,成为其艺术天赋的启蒙时刻。

天津解放后,田家选择定居咸水沽镇,田连元在天津师范附属小学期间便展现出卓越的表演才能,被评选为全校唯一"模范儿童"并在表彰会上发言。然而随着家庭经济支柱父亲病重,14岁的他被迫肩负起养家责任,这既是一次命运的转折,也为其日后深耕评书艺术埋下重要伏笔。

少年时期的田连元,其师王少东对此感到惋惜,并在全班面前宣布:“从今日起,田长庚将离开学校终止学习。依他成绩,本可考上中学、高中乃至大学,为社会作出贡献,但因父亲病重、生活困难,他不得不辍学学艺……不过我相信,田长庚无论从事何种工作,都能做得出色!”在同学们的热烈掌声中,他收拾书本、背起书包,向老师深深鞠躬后离开教室。当他踏入熟悉的胡同时,突然听见身后传来齐声高喊:“田长庚!”回头一看,全班同学已集结送行,他微笑着挥手告别,却在转身时泪洒衣襟。至此,他天真烂漫的少年时代彻底终结,曾经怀揣凌云之志的光焰人生骤然熄灭,步入了枯燥漫长的学艺生涯。

青年时期的田连元学艺三年后,十七岁迎来首次登台机会,却遭遇沉重打击。当时仅有十余位观众,其中甚至有形同路人者。他心慌意乱,踌躇良久后开口:“传令官手持令箭,只见上面写着一个斗大的令字。”话音未落便意识到用词不当,“令”字若如斗大,该有半扇门之巨!结果整场评书结束,观众仅剩六人。他向父亲坦言:“爸,我干不了这一行。”父亲反问:“那你干什么去?”随即安慰道:“别看今日几位观众,他们留在此处,就是在欣赏你的艺术。”然而父亲的话语未能动摇他的转行念头,他先后尝试报考中国戏曲学校,以及天津人民艺术剧院歌舞团担任三弦伴奏,最终皆未果。走投无路之际,他转战津西杨柳青镇,凭借《大隋唐》的演出逐渐扭转局势。

随着观众人数攀升至四五十人,场中也时有笑声浮现。有同行听其说书后,向田连元父亲称赞:“连元说的没毛病,像是门里出身。”但喜悦未及持续,当他更换场地演出时,观众又骤减。后来田连元转战济南,彼时济南有说书名家张立武,某日张立武病倒,田连元临时救场连续演出两日。张立武的徒弟透露:“你这两天的演出,师父在外头听了两天。他说这小子说的挺好,将来发展下去,能出息个角儿。”此番话语令田连元欣喜若狂,仿佛已成角儿。不久辽宁本溪曲艺团在济南招募人才,因招生者观其演出,最终将其吸纳进团。结束了漂泊生涯后,田连元终于有了组织归属。起初仅为团中台柱子刘彩琴(后成为其妻子)伴奏,始终未能获得登台说书的机会。

1965年辽宁举办全省说新唱新曲艺大会演,田连元携新作《追车回电》登台。当其他代表队各展绝活时,他主动请缨担当压轴节目。演出中,他刚开口便迎来阵阵笑声,谢幕时掌声雷动,观众反响热烈。随后多家媒体争相报道,称其为评书界新星。那年田连元24岁,凭借三个月前在彩屯书场的出色表现,成功打开知名度,成为东北曲艺界的后起之秀。

图源:《十三邀》第八季 当时的中央人民广播电台曾派人邀请他前往北京,参与录制《欧阳海之歌》和《渔岛怒潮》。"在那个没有电视的年代,这两部作品通过广播传播,便足以响彻全国。"正当他踌躇满志准备施展才华时,"十年浩劫"却骤然降临。23岁便担任曲艺团业务团长的田连元首当其冲,曾在容纳400人的曲艺大厅激情讲述评书,后又在相同场所公开作检讨。1969年4月,他被下放到桓仁县梨树沟,"这里不通电,只能点油灯,四周群山环绕,山脚下流过一条小河"。彼时他需上山伐木、下田插秧,亲身体验"苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤"的磨砺,仅在闲暇时能登台说书,期间还曾参与改编京剧样板戏《杜泉山》(后定名为《杜鹃山》),饰演的温其久唱出"山穷水尽被围困"时,恰似在诉说自己的境遇。当时代动荡结束,无数人的命运才迎来转机。直至1985年,《杨家将》的轰动成功使他登顶评书艺术巅峰,得以纵观评书界百态。

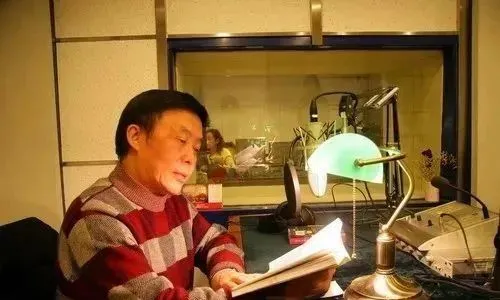

田连元在录音棚潜心研读典籍积累素材,即便在外奔波仍坚持随身携带书籍。1962年参加抚顺"说新书,说好书"工作交流会时,他遇到了时任辽宁省曲艺家协会主席的王铁夫,对方指导他制定系统学习计划。在深入研习斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特表演理论及希区柯克悬念技法的基础上,他逐步形成了独特的艺术风格。其讲述的评书内容包罗万象,既能纵横捭阖谈天说地,又能引经据典讲述动物习性,如在演绎《水浒传》时巧妙融入老虎的发情期知识。创作短篇评书时,他善于借鉴欧亨利、莫泊桑式的结尾艺术,让故事在出人意料中保持逻辑自洽,给观众带来耳目一新的感受。在他看来,艺人应当秉持杜甫"语不惊人死不休"的创作理念,唯有具备这种精益求精的精神,才能赢得观众的尊重与掌声。

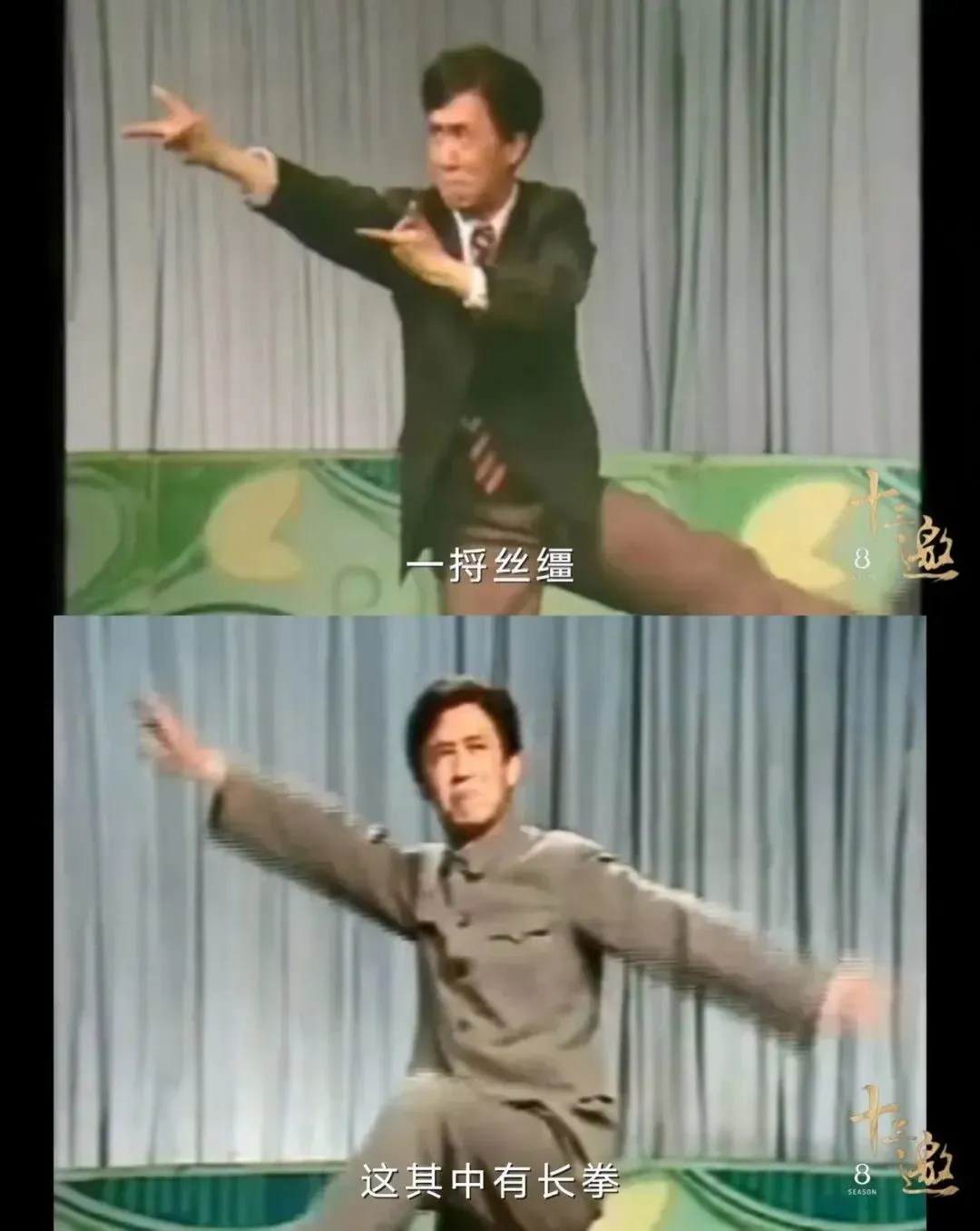

要成就卓越的说书艺术,不仅需具备渊博学识与出众口才,更需掌握多种技艺。他精研三弦弹奏,习武练功,钻研京剧表演,涉足导演领域,研习诗文创作,编写剧本,甚至担任过节目主持人。正如“功夫在诗外”所言,艺术间的界限本就模糊:曲艺从业者若局限于传统形式,便难以实现突破。王羲之受公孙大娘舞剑启发,将书法赋予灵动之感;话剧的语言张力、歌剧的形体表达、卓别林的无声演绎、戏曲的唱念做打等元素,都应成为评书艺术的借鉴之源。世界万物相互关联,艺术亦是相通的,唯有融汇多元才能独树一帜。评书的魅力在于其纯粹性——无需华服丽装、灯光音响,仅凭说书人一人之力,以虚拟的表演形式构建出万千气象,营造出令人叹服的舞台效果。为使表演兼具听觉与视觉冲击,他将内容熟记于心,对绕口令与贯口词的运用娴熟自如。排练时,他常以镜为师,精心设计人物动作与表情,嬉笑怒骂间展现丰富情绪,或凝眉怒目,或春风满面,或惊恐失色,或捶胸顿足,实现言语、神情与动作的完美统一,达到艺术表现的至高境界。

田连元在北京卫视演绎《施公案》片段时,以极具感染力的表演让观众如痴如醉,沉浸其中难以自拔。他在台上完全进入忘我境界,仿佛达到庄子所言"坐忘"之境:忘却时间、身份与观众的存在,化身故事中的历史人物,将喜怒哀乐演绎得淋漓尽致。有专家指出,田连元将评书这一传统曲艺形式从"半身艺术"升华至"全身艺术",其表演不仅需要聆听,更需亲眼观看。在一次采访中,他激动时甚至起身挥舞折扇、踏步举手,穿插武打动作,即便年过八旬仍展现出旺盛的艺术生命力。他提及自己曾扮演过皇帝、宰相、元帅、使臣、平民与乞丐等角色,但皆为艺术创作,真正追求的是评书的精髓与境界。尤为珍贵的是,他在六十五载艺术生涯中始终不拘泥于传统形式,在坚守经典的同时不断突破创新,于方寸之间构建出广阔的叙事空间。从天津杨柳青的灯下书场到辽宁本溪的彩屯书场,从辽宁广播电台到中央电视台,从北京辐射至香港、台湾乃至加拿大、俄罗斯等地,他的艺术足迹跨越了地域与时间的界限,让评书艺术深深植根于中国人的文化记忆中。

随着时代更迭,评书艺术逐渐式微,然田连元数十年如一日奔波于各地,演绎传世书目,倾力扶持并培养了张洁兰、卞志明、关永超、叶怡均等后起之秀,为传统曲艺注入新生机,被誉为“中国评书发展史的活档案”。昔日“中国评书四大家”中的两位泰斗——袁阔成与单田芳,于2015年3月2日与2018年9月11日相继离世,令这一曲艺门类痛失半壁江山。时光荏苒八十余载,评书艺坛始终承载着善恶忠奸的辨析、世态炎凉的体味。纵使酸甜苦辣萦绕心间,却始终保持着豪迈洒脱的气概。历经风雨沧桑,终化作时代长河中的惊涛骇浪,而那句“回看射雕处,千里暮云平”的千古绝唱,依旧在时光深处回响。

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -