资讯分类

一部电影,全是傻X -

来源:爱看影院iktv8人气:693更新:2025-09-18 12:25:20

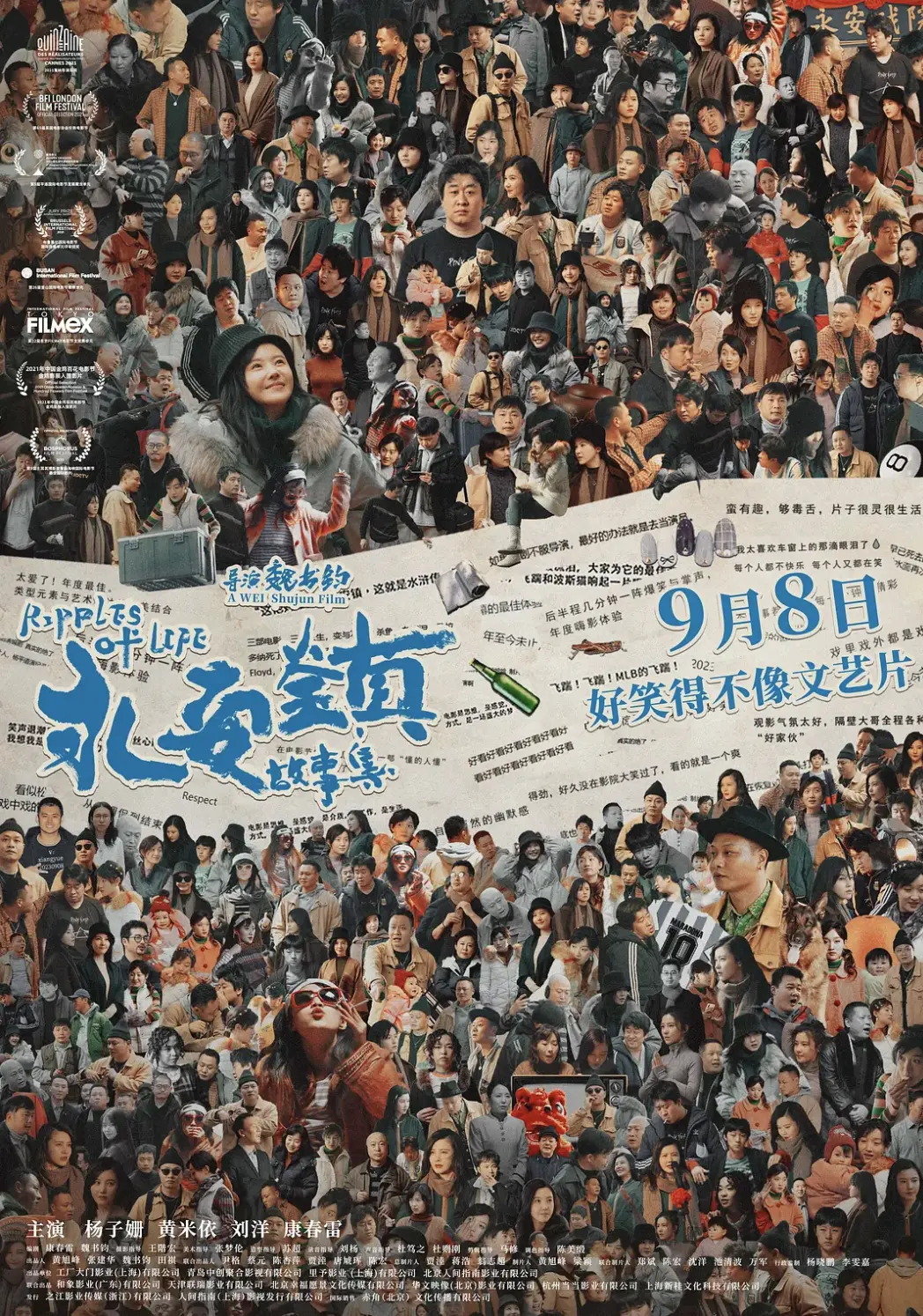

今晚,我想与大家聊聊我近期钟爱的华语新片——《永安镇故事集》

您尚未提供具体的评论内容,因此无法进行改写。请补充需要改写的豆瓣短评原文,我将为您在保持主题不变的前提下完成高质量改写。

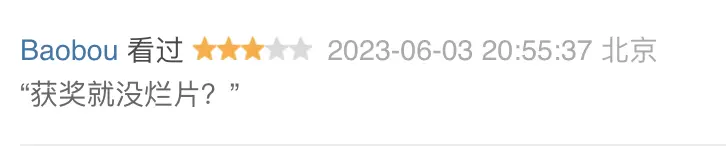

此句并非该豆友原创,而是出自影片中一段广为流传的吐槽场景——影片中,造型设计师曾借鉴多部荣获奖项的影片造型作为参考,而导演对此并不满意,这才有了这句经典台词。

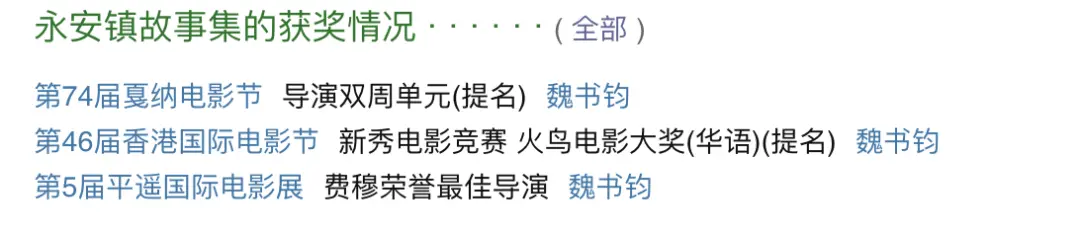

《永安镇》的导演最终在平遥电影节斩获最佳导演荣誉,同年更以作品入围戛纳导演双周单元,成为导演本人口中“获奖之作”,却也引发了某豆瓣用户给出的三星评价,被戏称为“争议之作”。

若你尚未观影,或许会对这段充满自我嘲讽与多重隐喻的叙事感到困惑,难以分辨哪些片段指向真实生活,哪些属于电影构建的虚构世界。这种叙事结构恰恰体现了影片的独特魅力——它自诞生之初便突破了近年来国产片的常规框架,以现实与虚构交织的「套娃」形式呈现(以下内容均源自主创访谈)。原本,魏书钧与康春雷计划拍摄一部完全由康春雷创作、打磨六年之久的寓言式作品《永安镇》(又名《生活的涟漪》),但临近开拍仅剩十几天时,两人逐渐意识到原剧本已偏离初衷,陷入难以挽回的困境。最终,他们选择放弃原有计划,转而拍摄这段自我否定与重构的过程,既是对创作困境的解构,也是对自身局限的坦诚呈现。通过将现实中的剧本争议转化为电影中的角色冲突,他们用夸张手法复现了这一发现过程,并以此为基础诞生了两个截然不同的生活化实验故事,分别代表了对原剧本问题的两种可能解答。

于是,电影就成了一个真正的故事集:里面由一场剧组闹剧,串起两个严肃故事。更有趣的是,在这两个正常的故事面前,导演和编剧还把自己写成了两个小丑。他们对电影里让观众看出这俩傻缺是自己的兴趣,明显到了一个夸张的程度——编剧康春雷直接当了演员,扮演了里面叫康春雷的编剧。

于是,电影就成了一个真正的故事集:里面由一场剧组闹剧,串起两个严肃故事。更有趣的是,在这两个正常的故事面前,导演和编剧还把自己写成了两个小丑。他们对电影里让观众看出这俩傻缺是自己的兴趣,明显到了一个夸张的程度——编剧康春雷直接当了演员,扮演了里面叫康春雷的编剧。

饰演导演的演员几乎是对魏书钧本人的精准复刻,从佩戴金链子的造型到京片子的腔调,甚至对说唱音乐的偏好,都将现实生活的细节融入表演。在《白鹤亮翅》的预告片段中,角色借着醉酒状态,指着小饭店里的松鹤年画大喊"我下一部要拍个鸟",用戏谑的方式为观众传递信息。这部作品本质上是对现实影视行业生态的解构实验,将崩溃的剧本结构、失控的剧组关系以及停滞的拍摄进程转化为虚构叙事的素材。导演刻意打破传统制作的体面规训,以极端化的表达方式呈现行业乱象,形成一种粗粝的创作姿态。有趣的是,在《野马分鬃》引发的男性视角争议后,本片通过角色对话巧妙回应:"你是不是就是因为上一部被骂直男癌,这部非要拍女性?"这种自嘲式的互文既保留了现实矛盾,又构建出黑色幽默的叙事层次。

影片中的导演角色以自嘲方式说出"放屁,我永远背对观众"的台词,这种刻意矮化自身、用自我解构消解批评的表演策略贯穿全片,成为主要笑点来源。导演的"打自己一嘴巴再笑嘻嘻"式思维与片尾"狗急跳墙"的隐喻形成闭环,将批判指向创作者本身,却意外契合他们刻意营造的荒诞感。尽管"狗急跳墙"的表述并非针对主创,但电影结尾原版剧本被丢弃、狗尿浇其上的场景,确实展现了创作者对文艺片标签的主动解构——用粗俗的俚语消解严肃议题,将形而上的思考转化为直观的恶搞。这只在整个叙事中仅出现一次的狗,反而成为超越编剧导演的最具魅力角色,而那两个满口理论却疏于实践的创作人员,最终在争论"女主角离乡是觉醒还是利己"的荒诞话题中,完成了对自身立场的反讽。

这场争论的荒诞之处在于,两位男性在激烈争执甚至濒临动手的边缘,却始终未曾意识到可以向身边与小镇息息相关、或曾试图逃离、或已成功逃离的女性征询意见。她们一个是经营食堂的顾老板娘,正为是否离开小镇的抉择而苦恼;另一个则是陈晨,这位多年前离乡的女性如今已成长为璀璨的明星。两人对小镇命运的讨论,竟与这些关键女性的经历毫无关联。

她们的故事与那两个男人对剧本的争执交织并行,由此形成了一种极具讽刺意味的对照:男性执着于探讨女性问题,而女性的真实生活却早已给出了答案。这种答案与争论同步推进,却始终未被察觉,人们只困在二元对立的迷思中。事实上,两个女性个体的命运轨迹,反而成为对导演编剧叙事逻辑的反讽。当然,这种表达并不足以承载女性主义的内涵——若真要贴上这个标签,魏书钧本人或许会嗤之以鼻。他更倾向于借由女性故事来抨击某些精英视角,将女性置于一种偶然的符号位置。不妨观察第一个食堂老板娘的故事:被颠覆的并非性别框架,而是大众与精英的立场。当镜头从后厨的烟火气转向导演的餐桌时,观众被安置在大众的视角中,目睹文艺工作者们举杯高呼"为华语电影"的虚伪姿态。

这种讽刺之处在于,文艺创作者往往自认为洞悉大众心理,却在影片中赋予大众窥视精英群体的机会。虚伪的面孔无所遁形,影片中处处可见令人忍俊不禁的视角碰撞。尤其令人印象深刻的是剧组会议场景——主创团队在PPT中热烈讨论角色设定,言谈间详尽剖析电影中餐馆老板娘的行动轨迹与空间关系,而现实中的餐馆老板娘正默默站在他们身后,谨慎穿梭于镜头之间,为众人递上餐食。当创作者们高谈阔论所谓的真实时,真正的现实却悄然被忽视。

剧组原本试图通过剧本呈现一个小镇女性逃离现实的故事,却在面对真实人物时,下意识地编织了一种利用关系。他们用「文艺感」的幌子诱导她参与拍摄,让她代替因档期冲突无法到场的女演员试妆、拍摄画面,并反复强调她的面容具备电影气质。这种刻意营造的虚幻期待,让这位普通女性被诱导着以为自己平凡的生活即将迎来转机。然而当真正的女主角抵达后,这种操控并未终结——剧组依然以居高临下的姿态命令她,要求其演示如何杀鱼,并将她脸上隐忍的失落情绪强行归因于对误工费的忧虑,彻底暴露了这场表演背后的剥削本质。

影片结尾处,整个剧组成员佩戴墨镜,面无表情地围观着狼狈不堪的老板娘进行"做鱼"表演,这种荒诞场景成为对阶层差异的另类注解。然而,影片的讽刺并未止步于此——当镜头从精英阶层转向大众群体时,这种批判性视角愈发尖锐。作为当年最早逃离永安镇的风云人物,陈晨如今带着成名后的光环重返故地,却始终未能实现与旧日同窗的真挚重逢。她的每一次相遇都暗含着权力与资源的交换:与老同学的对话沦为商业项目拉拢的幌子,与初恋的重逢演变为妻子企图通过她为儿子谋取剧组资源的算计,与童年闺蜜的偶遇则停留在服务生机械化的祝福中,就连与家人的相聚也变成了亲情绑架下的资源索取。这种对"人情世故"的解构,将小镇的温情脉脉彻底撕裂。

这种对精英与大众的同等批判,实则映射出魏书钧对二者本质区别的质疑。在他看来,无论是处于社会高位的精英,还是普通大众,都笼罩着相似的虚伪面具,彼此之间并无高低之分。电影结尾处的两幕烟雾场景恰似隐喻:食堂里的一对老夫妻揭开蒸笼时升腾的雾气,与电影节开机仪式上鞭炮绽放的烟尘,被以几乎相同的镜头语言呈现。最终画面中,满屏白烟模糊了所有人物轮廓,让人难以分辨究竟是镇上勤勉经营食堂的本地妇人,还是频繁现身热搜的外来影视创作者。当编剧与导演就作品中展现的是女性意识觉醒还是物质追求展开争论时,这种刻意划分早已沦为空洞的表演——生活本就复杂难辨,又怎会如此泾渭分明呢?

最新资讯

- • 这一次,赵本山狠狠给内娱上了一课,3大亮点有望成国产剧天花板 -

- • 首播未进热度前十,宋轶《蜂巢》被吐槽神剧,六年磨一剑终成笑柄 -

- • 19禁暗黑韩剧来了,网飞再次刷新渣男下限 -

- • 定于8.29上线的《前夜》,是部能引人入胜的年代成长悬疑谍战片 -

- • 「IMDb评分」最高的宫斗剧TOP6!「这部」赢过如懿传、延禧攻略,和甄嬛传并驾齐驱! -

- • 看了3集《父辈的荣耀》,发现演技不能比较,因为优与劣一目了然 -

- • TVB这部卧底新剧,白瞎了陈豪、胡定欣,越来越摆烂 -

- • 看完《冰雪尖刀连》大结局,我如鲠在喉,无语凝噎,写下这段文字 -

- • 张晚意、郭涛《父辈的荣耀》,下岗潮、计划生育,勾起集体记忆 -

- • 《无与伦比的美丽》首播,陈晓娜扎CP感十足,网友多数五星好评 -

- • 电影局常务副局长毛羽出席中国电影新力量论坛 -

- • HBO决定取消续订《偶像漩涡》 第一季曾饱受争议 -

- • 电影局常务副局长毛羽出席中国电影新力量论坛 -

- • 电影《三贵情史》预售开启!“真爱试炼”版预告走心来袭 9月9日全国上映 -

- • 《奥本海默》今日内地上映 已成为全球票房榜前五 -

- • 《贝肯熊:火星任务》发布新预告 贝肯误闯 “多巴胺”火星奇境 -

- • 导演证实《第十区》会拍?《GT赛车:极速狂飙》票房成功是关键 -

- • 全网都在夸,三角恋就该这么拍! -

- • 别再撕逼出轨了!国剧女主,造了什么孽? -

- • 内娱男主资源,已被混混瓜分 -