资讯分类

徐浩峰的武侠神话到底靠不靠谱? -

来源:爱看影院iktv8人气:358更新:2025-09-14 23:22:03

初次涉猎新武侠的门槛,是温瑞安笔下的《七大寇》。彼时接触到的并非传统武侠的江湖套路,而是以现代视角重构的侠义世界。书中登场的沈虎禅、唐宝牛、方恨少等人物,以及女侠温柔的鲜活形象,构成了我记忆中最早的温氏武侠印记。曾感叹温瑞安的别样趣味——其作品每章以日记形式收尾,记录某年某月某日与某位友人谈笑风生、浅酌低吟的日常片段,更添几分生活气息。而他本人的"写真"也别具一格:时而身着邵氏武侠片经典造型,时而赤裸上身摆拍,将江湖气与生活化巧妙融合。这些细节让我确信,温瑞安是真正浸润在武侠世界的发烧友。尽管始终未能弄清他是否精通武艺,但三拳两脚的江湖架势足以证明其对功夫美学的执着。更令人印象深刻的是,他是我遇见的第一位敢将自身命运系于小说笔下的作家。在温瑞安构建的武侠宇宙中,纵使是快意恩仇的英雄大侠,也不得不面对柴米油盐的现实困境:买卖需讨价还价,房租到期愁眉苦脸,甘心情愿的恋爱也要提前刷牙洗脸严防死守口臭眼屎。正因如此,那些行走于江湖的侠客终究褪去了神坛的光环,成为与我们同样呼吸着人间烟火的生动存在。

当时书中以贴近现实的笔触塑造的人物形象让我暂时忽略了武侠元素的描写。多年后回望,那些四大名捕、诸葛神侯与元十三限等角色的武功招式,我依然难以构建清晰的画面。尽管后来观看了电影与电视剧版《四大名捕》,但它们呈现的意境与我最初的想象仍有较大落差。不过我始终不是执着于原著的读者,直到邂逅徐浩峰的武侠电影,才恍然发现:这竟是一种截然不同的武侠表达,它带着冷峻的现实色彩,恰似初读温瑞安作品时所感受到的粗粝世界。

坦白而言,《师父》热度攀升之际,其标志性的巷战戏码被众多观众热捧。一位编剧朋友曾向我袒露对徐浩峰的敬仰,提及他在创作武侠剧本时的困境——每当构思高手对决场景,他总幻想画面并比划动作,却因缺乏实战经验而难以突破。他坦言自己从未习得功夫,对武侠体系缺乏认知,因而将徐浩峰的影片视为理想化的武侠呈现。在此之前,我并未接触过徐浩峰的任何作品。在武侠类型的选择上,我更偏爱金庸与古龙的文学作品,以及洪金宝和成龙的动作经典,追求天马行空的想象力或精妙绝伦的打斗设计。因此,徐浩峰的《师父》在我心中呈现出一种独特的感受——

我始终无法理解某些武侠动作片中所展现的武打形式,甚至难以想象高手对决时的场景氛围。影片中往往只出现主角们一两个看似刻意为之的肢体动作,紧接着便是其中一人倒地的画面,这种节奏让人感到困惑。2016年的《师父》给我留下了深刻印象,但其编剧似乎未能延续创作热情,随着时间流逝逐渐淡出公众视野。相比之下,徐浩峰导演的作品如《箭士柳白猿》《倭寇的踪迹》等,以扎实的武术呈现和写实风格赢得了更多关注。不过这些影片的武打场景仍存在明显的局限性,动作设计时常呈现出类似定格动画的生硬感,缺乏自然流畅的战斗张力。在"内娱"领域,关于传统武术的讨论也衍生出一些有趣的案例,例如闫芳表演的太极、雷雷演绎的"巧不飞"以及马保国引发热议的"不讹人"等,这些现象折射出当代武术电影创作中的多重面向。

曾有三桩事令众多武侠迷颇为困惑,甚至引发从"调侃"到"神化"的转变,进而对传统文化产生抵触情绪。随着事件发展,闫芳逐渐低调后,雷雷却持续在各大平台与"高手"较量,这种民间比武的乱象昭示着伪传武者的彻底破功。更令人意外的是,马保国在淡出公众视野多年后竟高调复出,至今仍频繁出现在各类场合。其后更爆出收女徒弟的新闻,在某次活动中展示"闪电五连鞭"等绝技,场面煞是热闹。尽管媒体持续呼吁武术协会介入整顿,却往往遭遇敷衍应对,甚至有人效仿武侠小说情节举办门派大会。经过商业包装的仪式感虽引人注目,但实际比武环节却回归现实——无论初始如何招式飘逸,终归于最基础的"王八拳"或"大摆拳",既无礼数亦无尊严。与徐浩峰的武侠电影相比,这些人的"文戏"始终比"武戏"更具吸引力。这种反差不禁令人产生疑问:中国传统的武术,究竟是否还存在?

徐浩峰在其纪实文学作品《逝去的武林》中描绘了诸多充满神秘色彩的历史人物,但需注意的是,该书并非虚构小说,而是基于真实事件的记录。因此,书中那些超越常规认知的武林轶事,实际上可能源自作者对现实的主观重构。若从物理规律的角度审视,这些情节显然不符合牛顿力学的逻辑,这恰恰反映出作者对现实世界的独特理解。徐浩峰或许坚信这些故事的真实性,并试图通过电影形式还原历史场景。然而,由于他对格斗技艺的执着追求,以及不愿迎合所谓"鸳鸯蝴蝶派"的表演风格,导致其电影中出现了一些令人费解的动作设计——观众常困惑于为何简单的动作既不符合人体力学又缺乏实际依据,却能瞬间让对手失去行动能力。

究其根本,这种现象源于对传统武术及其历史神话的过度推崇。人们往往陷入对武侠文化中所谓"民族英雄大败八国高手"等传说的迷思,并在此基础上将徐浩峰构建的武侠概念推向极致。《师父》在上映前后的宣传造势堪称宏大,在各类推广文案中明确展示了片中武器的渊源与特色。值得注意的是,影片的宣传力度远超其实际呈现的武术内容,这正印证了观众需清醒认知:无论何种功夫,在文学演绎中必然包含艺术加工与夸张成分。而某次武术赛事中,参赛者面对"对砍"规则时的表现颇具代表性——尽管要求使用非金属刀具并佩戴护具,但所有选手最终都选择以最原始的直接击打天灵盖方式结束战斗,这种看似暴力的手段恰恰能瞬间让对手失去战斗力。随后的竞技场面彻底摆脱了表演性质,双方持棍跃起的攻防动作展现出冷兵器时代最直观的搏击形态。然而赛事结果被刻意弱化,但亲历者普遍认同一个道理:艺术创作与实战对抗始终存在本质区别。

武术的呈现方式同样存在差异。纵观中外经典动作影视作品,常可见身材魁梧的角色与主角展开较量,最终被技艺高超的主角制服,以此凸显技击技巧与主角光环的戏剧性价值。然而在现实竞技场中,"身大力不亏"的规律始终适用。相较于影视艺术的夸张渲染,自由搏击与摔跤等实战项目中,那些身高体重远超常人的选手往往占据优势,成为最终的胜利者。需要特别说明的是,我对传统武术体系始终抱有尊重态度,但坚决反对将其神化。例如成龙在《警察故事》系列中展现的实战能力,或是李连杰在《精武英雄》中体现的格斗技巧,皆为影视化演绎而非真实水平。值得关注的是,当"常威"在影片中声称不会武功时,其饰演者邹兆龙曾在采访中坦言:"我从不真正参与格斗,因为输掉可能住院,赢了也会面临法律问题。"这印证了观影娱乐与现实风险的界限。令人遗憾的是,在马保国等人物将武术娱乐化之后,部分传播武术的人又开始刻意攀附散打体系,宣称散打源自传统武术。更有甚者,将徐浩峰的电影作为论据,试图证明此类作品能代表传统武术的真实形态,这种将艺术创作等同于现实训练的逻辑值得警惕。

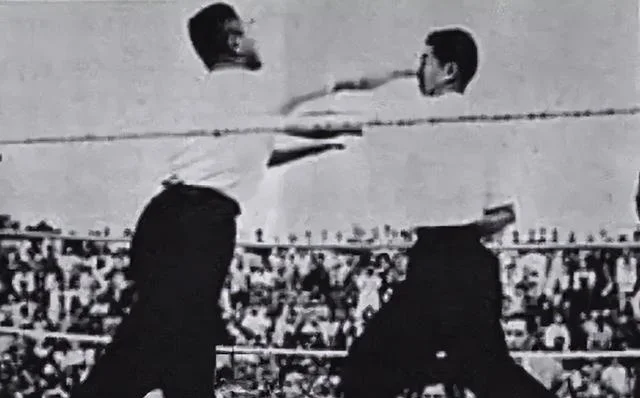

传统武术是否具备实战价值,绝非一个玄幻话题。1953年在澳门曾上演过一场引人关注的对决,两位太极宗师吴公仪与陈克夫同台较量。值得一提的是,吴公仪曾担任黄埔军校武术教头,其武术造诣备受认可。如今网络上仍存有这段历史比武的录像资料,若你曾观看这场对决,或许会对传统武术的实际效果产生更现实的认知。

“造神”现象一直是中国近现代史上的重要议题,范围涵盖社会评价的各个维度,无论是宏观的国民幸福指数,还是微观的个体武力表现。上世纪80年代,某部军教片曾郑重其事地宣称某位人物是“海灯法师”的弟子,而如今(该人物)却担任教官一职。进入21世纪2010年代后,“海灯”神话的破灭引发反思,当年轻一代在观看影像资料中那个仅略显灵活的老人被众人神化的情景时,不禁联想到徐浩峰影片中那些讲究招式的场景。值得注意的是,传统武术在特定历史时期曾被视为不可撼动的文化象征,任何对其价值的质疑都可能被贴上汉奸或叛徒的标签,这种认知在当代仍有一定延续性。

对于那些将传统武术与现代火器时代割裂的言论,我只能无奈感慨:这种认知误区恰似对鬼神传说的盲信,实则忽略了历史语境的变迁。武侠世界中常有"大侠隐世"的桥段,却鲜少有人追问:当民族危亡之际,这些虚构的英雄人物为何始终缺席现实战场?所谓的"抗日奇侠燕双鹰"不过是影视创作的产物,而《精武英雄》中陈真那句"击倒对方最好的方式就是用枪",恰恰揭示了残酷的现实——在火器时代,七步之外枪械的射程优势凸显;进入七步之内,其精准度与速度则更为惊人。

真正的体育竞技核心在于强健体魄与养生之道。当人们争论谁才是最强大的战士时,手持武器者显然更具说服力。回望徐浩峰的武侠创作与当年《师父》的观众群体,若在传统武术界经历诸多乱象后,是否还会对武术保持盲目崇拜?是否仍会在历史记载中"穷文富武"的表述前陷入迷思?是否仍能区分影视艺术与现实生活?无需质疑我是否相信传统武术神话中的传奇人物,我信奉的唯有科学证据。我怀疑在物质匮乏的年代真能孕育出飞檐走壁、力能扛鼎的武林豪杰,也质疑当代社会在科技高度发达的背景下,仍有人执着于"以微小代价成就宗师"的玄学叙事。这种对各类概念的神化倾向——无论是武术、区块链、元宇宙还是互联网 ——恰似文明进程中不断上演的集体幻觉。而人们热衷于构建这些神话的姿态,甚至比武侠作品中刻意渲染的夸张设定更为荒诞。

最新资讯

- • 拒绝5位总统追求,中国第一女星,打了多少人的脸? -

- • 《第二十条》票房连续两日逆跌 雷佳音向马丽撒娇 -

- • 韩国人也救不了选秀 -

- • 《飞驰人生2》发布特辑 导演韩寒分享创作初衷 -

- • 第73届柏林电影节开幕:中国电影的春天到了? -

- • 4天13亿票房!《飞驰人生2》时隔五年靠什么? -

- • 何猷君晒照小女儿罕见出镜 奚梦瑶盯着女儿看不够 -

- • 严重低估!春节档最出人意料的片子,竟然是它 -

- • 刘文正退圈30年行踪曝光,疑买下菲律宾小岛,雇警卫管家戒备森严 -

- • 《暴走财神5》上映,喜剧明星云集,好似一出对三俗相声的讽刺片 -

- • 绝望的内娱,又何止王一博一个文盲 -

- • 张艺谋《第二十条》连续逆跌 《我们一起摇太阳》情人节排片上涨 -

- • “以为是烂片,没想全网爆火”的五部电影,你看过哪几部? -

- • 第二十条中的女性角色获好评,马丽、高叶、赵丽颖谁是演技担当? -

- • 梁咏琪时隔5年再开演唱会,丈夫女儿现身,成龙刘德华送花篮排面足 -

- • 《第二十条》最大的刀,并非郝秀萍绝望跳楼,而是她脖子上的吻痕 -

- • 朱珠为丈夫庆祝38岁生日,王昀佳抱着女儿许愿,拍全家福温情满满 -

- • 《南来北往》马燕结局圆满,高考失利遇贵人,成最大赢家 -

- • 别让内娱大瓜,压下这个内幕 -

- • 《目中无人2》线上热映,动作电影春节档重回大众视野 -