资讯分类

一句话又让一个女明星塌房,内娱怎么了? -

来源:爱看影院iktv8人气:489更新:2025-09-14 04:09:46

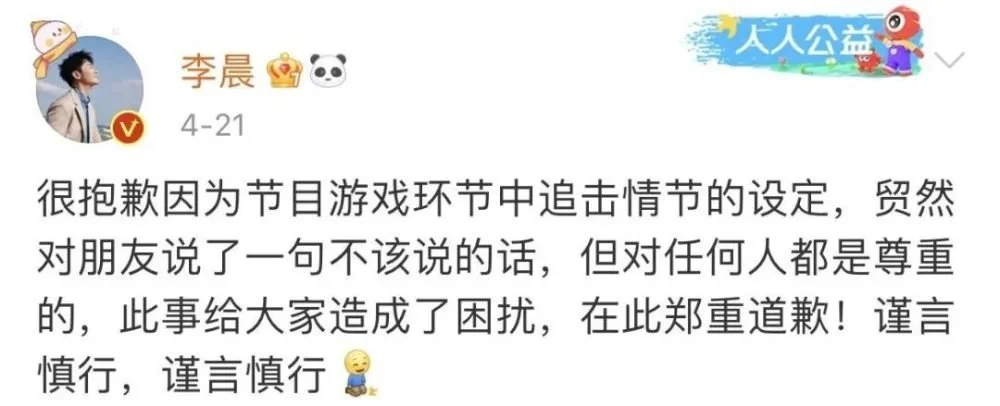

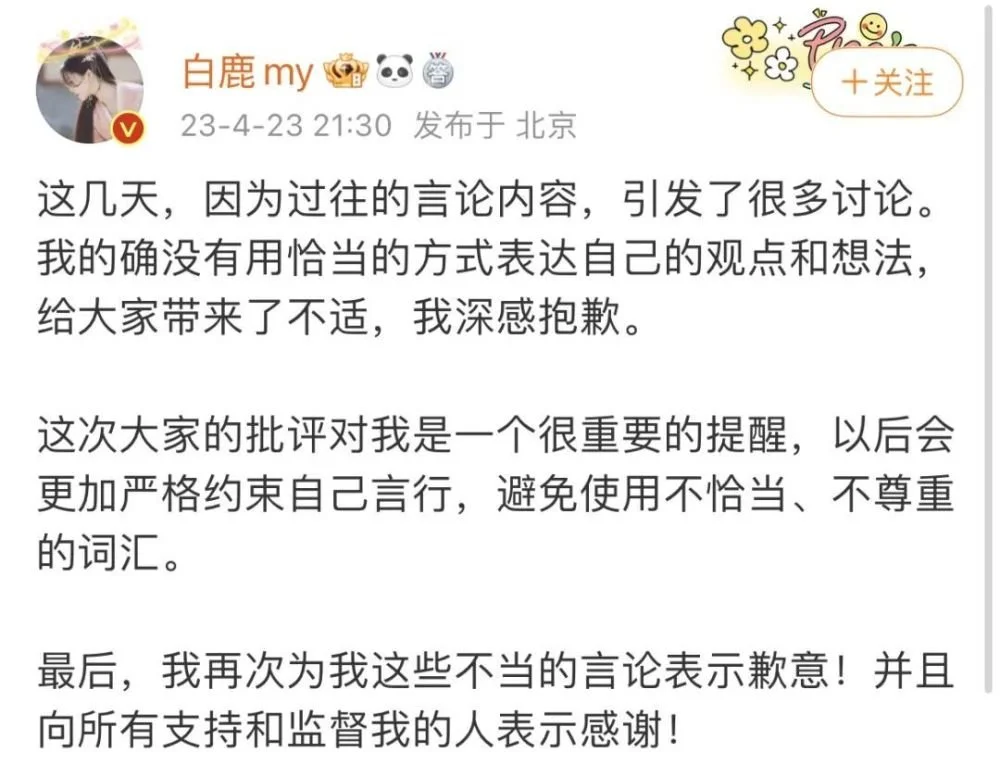

近日,李晨与白鹿相继公开致歉,二人此前因发表涉及性别歧视的言论引发网友的广泛批评。

相较于李晨,白鹿的事件似乎正呈现持续发酵的趋势。她的过往采访、综艺发言及早期微博内容被网友逐项翻查。作为男嘉宾,我明确自己的性别身份,对过于女性化的元素存在排斥心理……

因频繁在公开场合发表此类言论,白鹿被网友戏称为「精神男人」。事实上,华语娱乐圈中不少女艺人也因个性鲜明而被赋予男性化称号,周迅常被亲切称为「迅哥儿」,戚薇则拥有「戚哥」的昵称,更不用说范冰冰被大众熟知的「范爷」称号了。

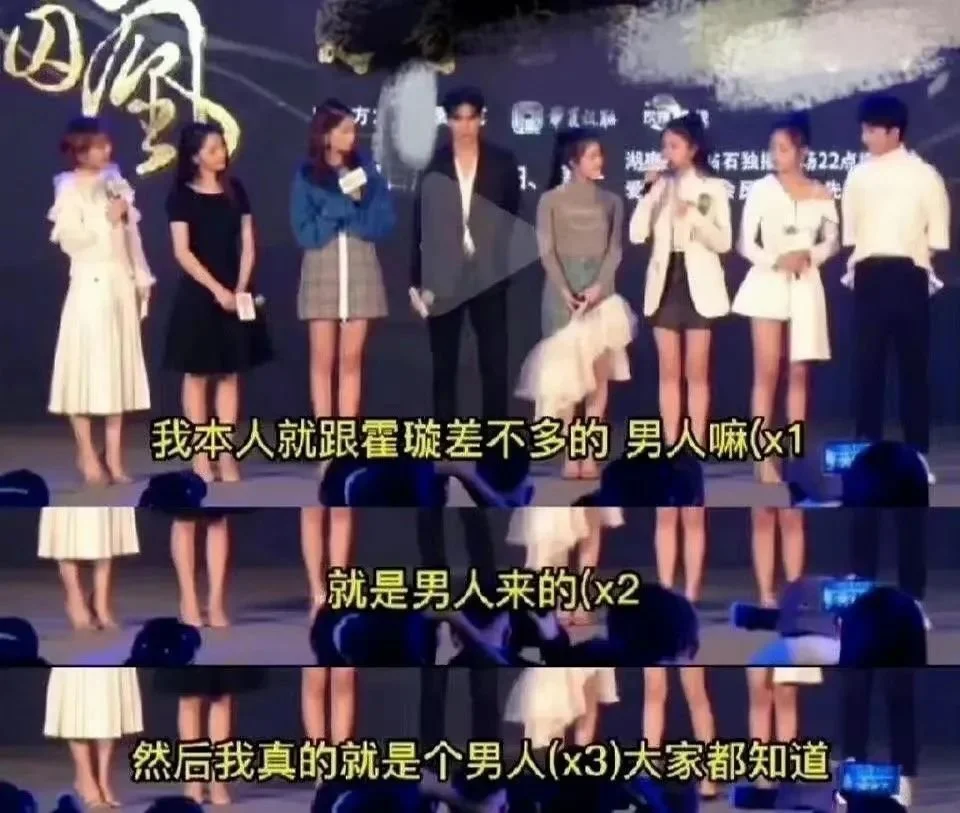

近年来,“女性硬汉”形象曾一度成为娱乐圈的流行趋势。然而,这一潮流的热度似乎已逐渐转向另一方向。当前,不少女艺人因刻意塑造男性化特质而遭遇公众质疑。例如白鹿近期的争议事件,尽管其已公开致歉,但部分网友仍持续施压。值得注意的是,该人设问题已引发广泛讨论——白鹿多次自称“男人”已非新鲜事,如在综艺节目中拒绝担任女嘉宾时声称“我并非女嘉宾”,甚至以“男嘉宾”身份自居。

在活动中,参与者们面对主持人的提问时,纷纷以"男人"为关键词作答:"我与霍璇的处境相似,说到底就是个男人"、"男人的担当与魄力,一直是我的行事风格"、"我自认是个男人,这一点毋庸置疑"。

在近期接受媒体专访时,谈及个人性格,白鹿笑称:"小洁一直称我为'鹿哥'呢",并补充道:"其实我生活中是个十足男性化的女生"。

在电视剧拍摄现场,部分演员常以男主角身份自居,戏称"这分明是男主的专属任务"或"说到底,我就是男主角"。

反复聆听她多次提及的“男人”一词,相信许多网友早已产生应激反应。白鹿的言论本质上是在强调自身特质,这些说法不过是舆论发酵后的衍生话题。此次道歉的起因可追溯至一次新剧宣传采访,当时记者询问她认为剧中男女主CP吸引观众的亮点,她回答的是“女霸总与小奶狗”的设定。然而,后续传播中却演变为“男霸总与小母狗”的争议解读。

对于白鹿在节目中的言论,外界存在不同解读。关于「小母狗」这一称呼是否恰当,需结合具体语境分析。部分观众认为该词可能带有性别偏见,而制作组随后通过表情包回应,暗示对相关表述的无奈或不满,但具体意图仍需更多背景信息佐证。

该采访发生在2019年,当时并未引发广泛关注。许多粉丝曾认为白鹿的表现率真自然,男性观众也对其表达方式表示认可。然而,当这段内容被重新审视后,部分人认为其表述已不符合当下审美标准。有观点指出,将四年前的视频刻意翻出可能存有特定目的,且白鹿所表达的或是对角色的描述而非针对他人。此外,亦有声音质疑是否存在性别差异化的评判标准,即男性被冠以"小奶狗"或"小狼狗"的称呼可被理解为喜爱,而女性被同样称呼则被视作贬义。

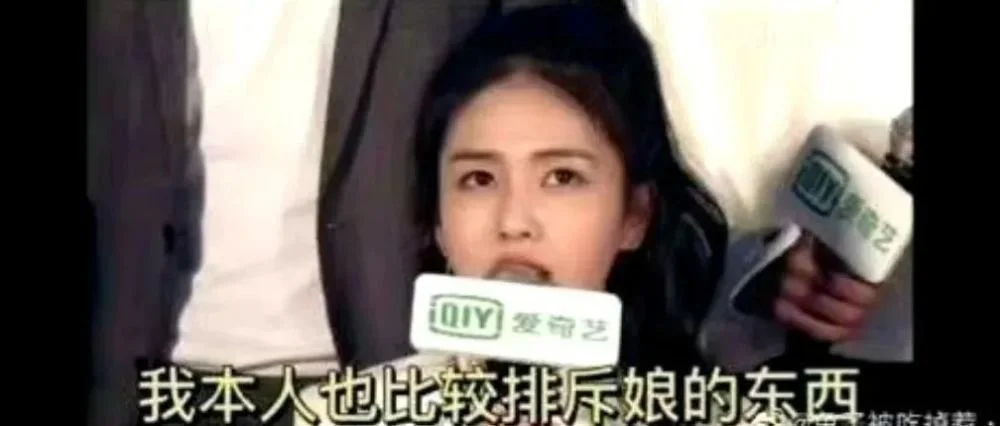

对此观点,鱼叔不敢苟同。须知'小狼狗'与'小奶狗'作为形容词时,其语义色彩已然存在显著差异。而'小母狗'这一词汇更常被用作对女性的贬低性表述,公众对这种词语在公众人物口中被随意使用表示无法接受。正因如此,白鹿此前所谓的'男人言论'才在舆论场中显得暧昧不清。她不仅持续强调自身的性别特征,更频繁表现出对'娘'这一特质的排斥态度,例如在拍摄剧集定妆照时,曾表示自己的造型显得过于柔弱。当主持人询问她同时诠释两种性格角色时哪一种更具挑战,她毫不犹豫地指出:当然是演绎偏女性化的角色更具挑战性,对吧?

白鹿在公众场合常表现出对自身女性特质的排斥倾向,其言论中时常流露出对性别身份的矛盾态度。这种现象引发外界对其性别认同的猜测,但与真正具有非典型性别表达的女性存在本质差异。她一方面自称具备男性化特征,另一方面却在短视频平台频繁展现被其否定的柔美特质,这种行为模式导致公众对其产生复杂情绪。当主持人询问"女性拥有男性化性格是否适宜"时,白鹿表示认同,认为这种特质使自己更易与人相处、更显随和接地气,这番回答进一步加剧了外界对其性别认知的争议。

该言论显然带有明显的倾向性,似乎暗示女性在社交互动中存在天然的隔阂。不少女明星热衷于彰显男性特质,却对女性特质表现出排斥态度。在综艺节目《妻子的浪漫旅行》中,苗苗曾谈及蓝颜知己话题,其表述逻辑值得推敲——以自身性格特质为由,主张与男性同类建立类似男性间的情谊模式,这种价值判断实则隐含着性别角色的二元对立。

郑凯作为丈夫是否能够拥有红颜知己,关键取决于对方的性格特质与相处模式。若其伴侣展现出较为刚强的个性特征,例如共同参与篮球等传统被视为男性主导的活动,这种关系在伦理层面是可以被接纳的。然而,若红颜知己呈现出过分柔美或张扬的外在形象,如频繁展现华丽装扮等典型女性化特征,则可能引发道德争议。这种差异化的接受标准实质上反映了社会对性别角色的刻板认知,即男性化特质常被视为包容性更强,而女性化特质则可能被贴上不忠或轻浮的标签。

鱼叔对苗苗的言论感到十分困惑。苗苗的表态不仅生动演绎了「只许州官放火,不许百姓点灯」的矛盾逻辑,更被质疑存在明显的性别偏见。而杨超越与孟美岐这对从女团选秀中脱颖而出的姐妹同样面临争议,其中杨超越常以「钢铁直男」自居,引发关于性别表达的讨论。

这种自称让与她同台的侯明昊感到困惑,他不解地问道:‘这叫“直女”吗?那“直男”又是什么意思?’

杨超越认为,相较于异性恋女性,异性恋男性在性别特质的展现上可能更为明显。

在火箭少女的团综节目中,孟美岐曾透露:"很多人觉得女生聚在一起难免会勾心斗角、发生矛盾,但他们可能并不清楚我们团队其实是由十一位男生组成的。" 这番话语既澄清了外界对团队关系的误解,也巧妙展现了成员间良好的互动氛围。

她最初的意图是试图澄清火箭少女组合内部的矛盾传闻。然而这种说法不仅否定了女性身份的多样性,更将权谋争斗等同于女性特质。同样地,周冬雨因被视为'娘'而感到不安并公开致歉,这一反应恰恰反映了社会对女性刻板印象的固化认知。

往往因自身的「勇敢」而自鸣得意,甚至戏谑道:若为男性定会赢得众多女性青睐,愿与我共结连理。

面对女明星们对自身女性身份的抗拒,不禁让人深思:这种情绪究竟源于何种社会土壤?回望几年前的娱乐圈,子女明星「男塑」曾掀起一股浪潮,将具备中性气质的女性称为「老公」也并非个例。这或许与公众对「标准女性形象」的审美疲劳有关——当端庄、娇柔、妩媚等特质被反复消费,反向的女汉子形象便显现出独特吸引力。然而,这种现象的本质仍根植于社会层面的「厌女」症候群,传统性别刻板印象将柔弱、敏感、脆弱乃至算计等标签强加于女性。有趣的是,当这些「女性特质」出现在男性身上时,却变成了带有贬义的「娘」字。更值得警惕的是,这种认知偏差进一步延伸至对专业能力的质疑。在既定的社会框架与文化偏见下,不少女明星选择通过弱化自身性别特征来寻求认可,看似是一种「自我拯救」。然而,这种主动剥离的行为,既可能造成对女性群体的误解与伤害,也让她们无形中成为了性别对立的参与者。

相较于「厌女」,鱼叔更倾向于将这类现象定义为某种层面的「认知局限」。这种局限性不仅表现在她们将两性简单割裂为对立阵营的思维模式,更体现在对性别本质的片面理解。一些女明星执着于用刚硬姿态反驳「柔弱女子」的刻板印象,如陈钰琪曾因「粉色很娘」的言论引发热议。然而,她们对性别转换的追求并未触及深层的文化心理机制——正如美国心理学家卡伦·霍妮在《女性心理学》中指出,女性渴望男性特质本质上是文化建构的结果,而非生物差异。这种力量、勇气与自主权的向往,实则是社会规训下形成的性别期望。

类似地,像白鹿这般不断强调「男性化」特质的女艺人,其行为本质上与构建人设的其他明星并无二致。表面上看,她们试图通过这种性别表达获得差异化关注,但深层逻辑却暴露了对职业本质的误判。将流量获取置于专业精进之前,这种取舍恰似一种偷懒的表现。回看白鹿的演艺履历,其作品始终局限在古装偶像剧范畴,对角色塑造的思维模式也呈现出明显的刻板化倾向。在《凤囚凰》中她同时演绎霍璇与乐蕴,这两个因背景差异形成鲜明性格的角色,本需演员深入把握成长轨迹与心理变化。然而她的诠释却陷入性别标签的窠臼,将霍璇简化为「男性」符号,将乐蕴归类为「娘」的代名词。

这种思维方式在《长月烬明》中再次显现。对于桑酒由白转黑的蜕变过程,其背后是灭门悲剧引发的复杂心理,即便是黑化也需明确动机。但白鹿的演绎仍停留在浅层的「恶女」形象,如同她对男主的认知——将遭受苦难的角色简单视为「反派」。这种对角色内涵的忽视,恰似其对性别认知的局限,暴露出将表演简化为性别符号的思维惯性。

角色的深层理解在于挖掘其复杂性,而非简单呈现表象。以《与君初识·恰似故人归》中郭晓婷饰演的反派角色为例,演员强调需突破传统演绎模式——不仅要展现角色的恶行,更要揭示其内心的恐惧与挣扎。这种创作理念使角色在展现黑暗面的同时,呈现出人性的灰色地带,让观众在憎恶其行为的同时,也能理解其堕落背后的深层动因。

正是基于这样的认知,郭晓婷在剧中虽非主角,却意外收获了大量观众的青睐。至于白鹿是否真有「精神男人」的实力,抑或只是人为塑造人设,外界的质疑与苛责始终围绕着「不配位」的执念展开。娱乐圈中不乏敢言、狂言的女明星,但真正支撑她们立足的,永远是作品本身。那些诸如「皇」、「爷」的称号在行业里屡见不鲜,却从未成为演艺生涯的根基。性别特质从不应成为束缚她们的枷锁,专业素养与自我信念才是打开成功之门的密钥。

最新资讯

- • 陈小纭金发造型现身机场 穿米色风衣带墨镜吸睛十足 -

- • 李一桐短发造型现身机场 穿夹克戴墨镜走路带风 -

- • 孙怡穿驼色外套戴帽子现身机场 向粉丝挥手热情可爱 -

- • Hybe以700亿韩元价格收购李秀满子公司股份 -

- • 关晓彤出发巴黎时装周 牛仔短裤套装秀纤细美腿 -

- • 李一桐毕雯珺迪士尼游玩plog 对视牵手比心cp感满满 -

- • 杨子回应驼毛被事件:驼毛误被当头发 -

- • 从8.4降到8.1,《周处除三害》被举报,口碑滑铁卢票房却逆跌夺冠 -

- • Aspea柳智敏小拇指疑似骨折 戴着保护套引粉丝担心 -

- • 李俊昊谈新剧与林允儿合作:从小就认识 相处自在 -

- • 今晚开播!央视又拿到“王炸”,34集当代涉案剧来袭,阵容雄厚 -

- • 被曝倒追洪尧还整容成baby,吴谨言维权胜诉获赔1.6万元 -

- • 在奥斯卡斩获7项大奖的《奥本海默》,在中国票房为什么不行 -

- • 和王嘉尔一样刚!甄子丹怒斥外媒不报道真实中国,换回中国国籍 -

- • 《我的阿勒泰》成为首部入围戛纳电视剧节主竞赛长篇华语剧集 -

- • 杨幂最新繁花大片释出 s形好身材与吸睛红唇性感十足 -

- • 《2024中国诗词大会》以“春”开篇 绽放传统文化的璀璨光华 -

- • 朱一龙印尼碎片随拍 出海游玩悠闲自在 -

- • “港艺振兴计划”启动投50亿 官宣《新闻女王2》 -

- • 赌王姐姐“八姑娘”何婉鸿去世,享年106岁,孀居78年 -