资讯分类

内娱女明星集体“塌房”,冤吗 -

来源:爱看影院iktv8人气:715更新:2025-09-14 01:53:03

如今众多女明星在打造个人形象时呈现出相似趋势,即主动与传统女性特质保持距离。让女明星自称“老公”已成为常见策略,而“总攻”人设亦被众多女演员争相演绎。戚薇以“戚哥”示人,周冬雨被粉丝称为“冬叔”,孟美岐出道时便收获“山支大哥”的称号,杨紫则强调自己与所有男明星皆为兄弟关系。值得注意的是,即将出演新剧《以爱为营》的95后新生代演员白鹿,近年来频繁在公开场合表明“本人排斥娘气”的立场,甚至在综艺节目中主动强调“我不是女嘉宾,我是男嘉宾”,展现出独特的人设定位。

在采访中,他自信地描述道:"大家似乎把我当作一个男人看待,这让我感到很不娘。"

当被问及自己所饰演角色中更偏爱哪一个时,白鹿坦言更倾向那些不柔弱、富有男性特质的角色。

请各位粉丝先不要急于生气,她姐姐对白鹿的喜爱溢于言表,寄望于这位95后女演员能够开辟属于自己的演艺天地。然而,众多女演员似乎对展现女性特质保持谨慎态度,这背后或许暗含着某些行业潜规则或舆论压力。‘娘’字真的仅仅是贬义词吗?为何在当今娱乐圈,这个词却成为众人避之不及的敏感词汇?

近年来,一些女明星表现出摆脱传统女性形象、挑战性别刻板印象的倾向,这种现象在娱乐圈并不鲜见。以出演《狂飙》的李一桐为例,她曾谈及更改艺名的往事。当时经纪人提供了六个备选名字,其中“李碧瑶”被她形容为过于女性化,甚至带有“非常娘”的标签,因此最终选择“李一桐”作为艺名,因其更具中性气质。

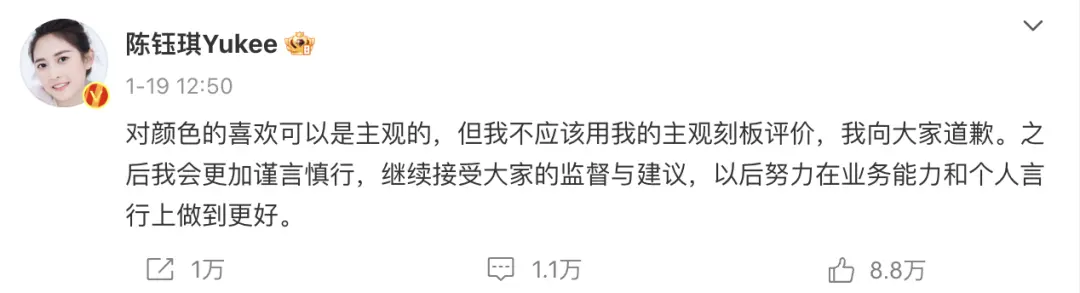

在《四味毒叔》对《浮屠缘》主演陈钰琪的专访中,她曾表示:“我其实不太喜欢粉色,觉得太娘了。”面对工作人员在一旁称赞她穿粉色“在光线下很仙气”,陈钰琪则笑着回应:“你果然是个女孩。”

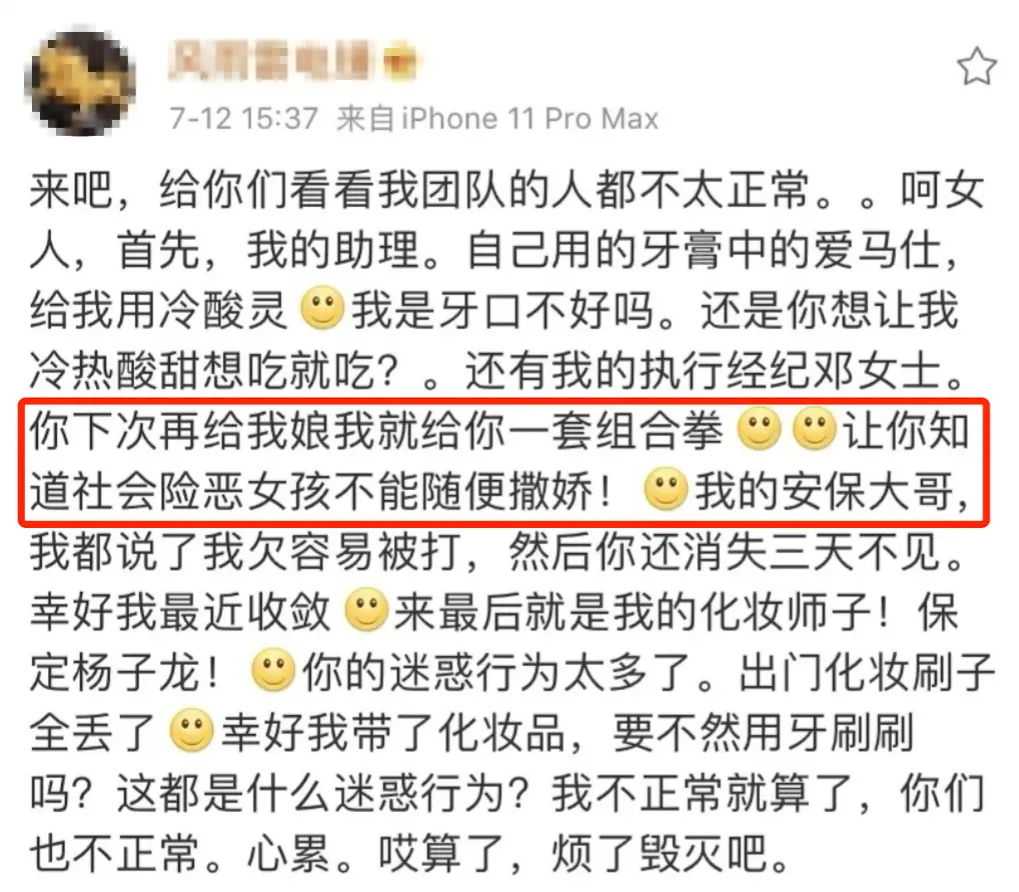

该片段引发热议,激起较大争议。对于某些名字或颜色的反感本属正常,但以"太娘了"为由却常令人不适,或许与使用语境密切相关。在当下舆论环境中,"娘"被赋予了粉嫩的负面标签,常被视为柔弱、缺乏力量的贬义表达,甚至与爱撒娇、娇滴滴等刻板印象挂钩。这种长期处于贬义语境中的使用方式,早已让公众产生厌烦情绪。还记得综艺《小小的追球》中,三金影后周冬雨在尝试极地射击时被枪支后坐力弹动,她半自嘲半玩笑地表示:"我太娘了,对不起。"而《青春有你》选秀出身的赵晓棠曾在博文中与团队开玩笑,其中针对执行经纪邓女士喊话:"你下次再给我娘我就给你一拳,让你见识社会险恶,女孩不能随便撒娇。"

这种现象本质上是对“女性词汇”的误读与滥用,也折射出对“女性特质”的刻板污名化。当白鹿、陈钰琪等女星因某些言论引发舆论争议时,我们更应关注的是其背后更深层的性别议题。女明星们选择回避女性气质的展现,实则是出于一种自我保护机制——既想避免成为舆论焦点,在戏里戏外不被性别相关的质疑所困扰,又试图在依赖性别优势的行业中突破“花瓶”标签,通过强调专业能力来获得认可。这种策略并不仅限于娱乐圈,每个女性在其生命历程中,都曾经历过对自身性别身份的短暂否定。诸如身体发育期对身材的遮掩需求、经期带来的生理困扰以及社会对“经血”的污名化教育,这些时刻都在无形中强化了性别角色的困境。当女性不得不为这些经历感到遗憾时,内心的挣扎往往转化为对性别身份的复杂反思。

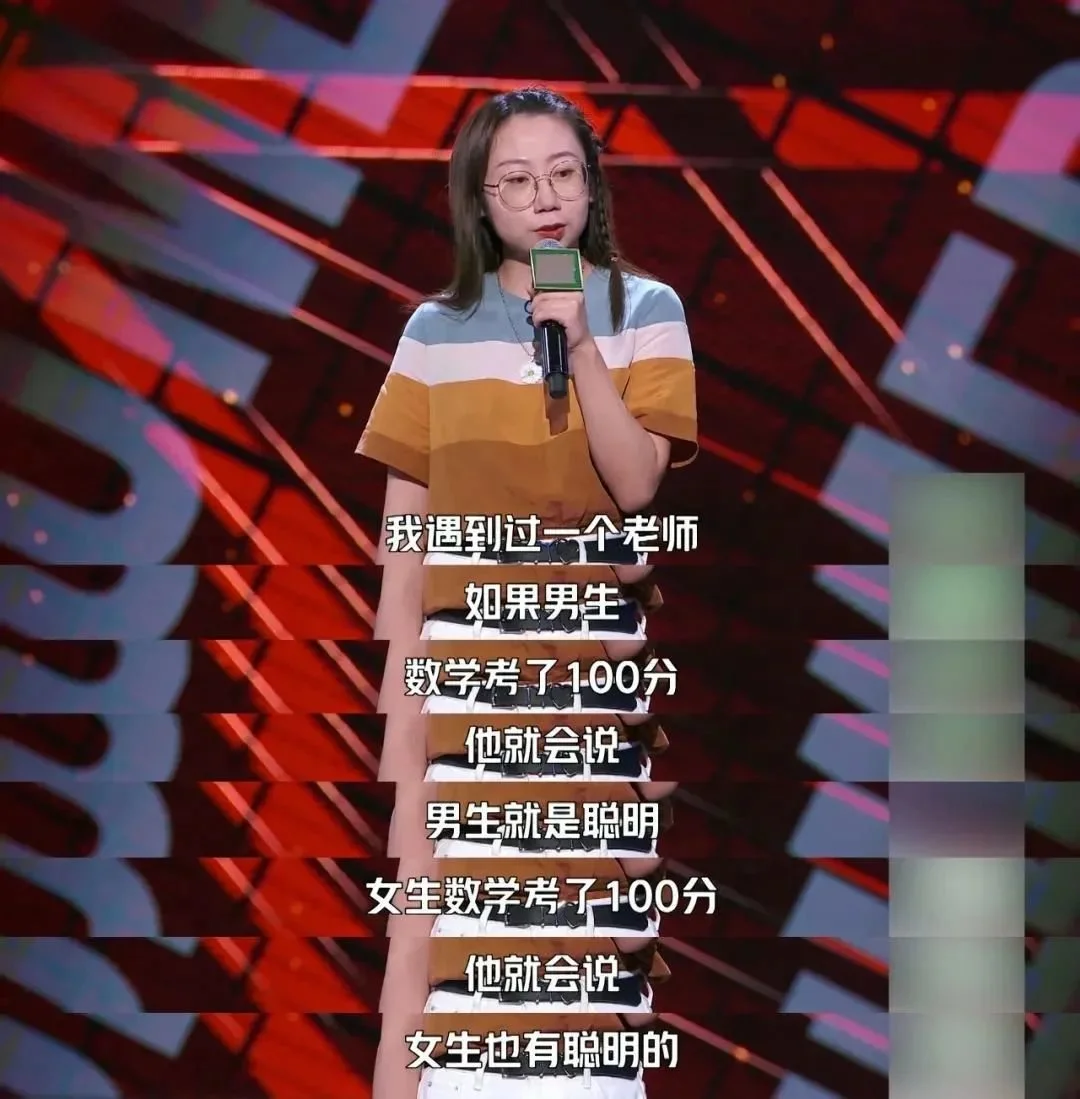

在《俗女养成记》的叙事中,关于性别差异的偏见曾深深植根于她的成长经历——"男生后劲更强"、"女生注定只能死记硬背,难以掌握理科知识"等陈旧观念反复冲击着她的认知。彼时的她并非出于对理科的热爱,而是渴望挣脱"笨蛋女孩"的标签,用实际行动证明自己的不同,最终毅然填报了理科志愿。

在职场环境中,女性所仰望的楷模多为男性,各领域杰出代表也长期被男性占据;影视作品中,男性角色往往主导着叙事焦点与价值符号。这种结构性的性别偏见促使她们在追求世俗成功时,往往试图借助"男性特质"来突破认知边界。

影片中,女律师的形象似乎始终被物化,从裙skirt的飘动到他人窥视的眼神,甚至是不怀好意的触碰与偷拍镜头,无处不在地构建着某种刻板印象。她或许出于对裙下窥视的抗拒,毅然选择摆脱束身裙的束缚,换上利落长裤,以行动诠释独立姿态。当“撒娇女人最好命”的营销口号被频繁提及,然而她或许更渴望被平等看待,因此主动与过度讨好划清界限。

社会常将‘女性就是情绪化、歇斯底里’视为理所当然,却忽视了她们渴望突破现实桎梏的挣扎。在学业、职场与社会角色的竞技场上,女性不得不以‘去性别化’的刚毅形象武装自己,仿佛唯有褪去柔韧特质才能获得立足之地。然而,彻底剥离女性特质亦非可行之道——向左徘徊于‘鉴茶’‘鉴鸡’‘鉴媛’的审视漩涡,向右则面对‘汉子茶’‘汉子婊’的污名化攻击。白鹿、陈钰琪对女性特质的否定言论,反而成为舆论攻击的靶心,折射出社会对性别认知的深层矛盾。

近年来,各大视频平台频繁出现以"教你辨别'汉子茶'""揭露'汉子婊'"为题的热门内容,此类话题往往通过夸张手法解构女性特质。在恋爱综艺节目中,观众常以"装""有心计""没分寸"等标签对女性进行评判,弹幕中此类评论层出不穷。TikTok上更是衍生出大量针对"pick me girl"现象的模仿视频,呈现的女性形象通常强调超大饭量、与男性平等对话、宣称不喜化妆与裙子,刻意营造出与主流女性审美差异的假象。

此类网络争论已跨越次元界限,连迪士尼"达菲家族"中人气角色"星黛露"与"玲娜贝儿"的粉丝群体,在激烈互撕时也频繁使用"绿茶""汉子婊"等攻击性词汇。对"鉴茶"与"鉴汉子茶"的执着,已呈现出一定程度的偏执倾向。

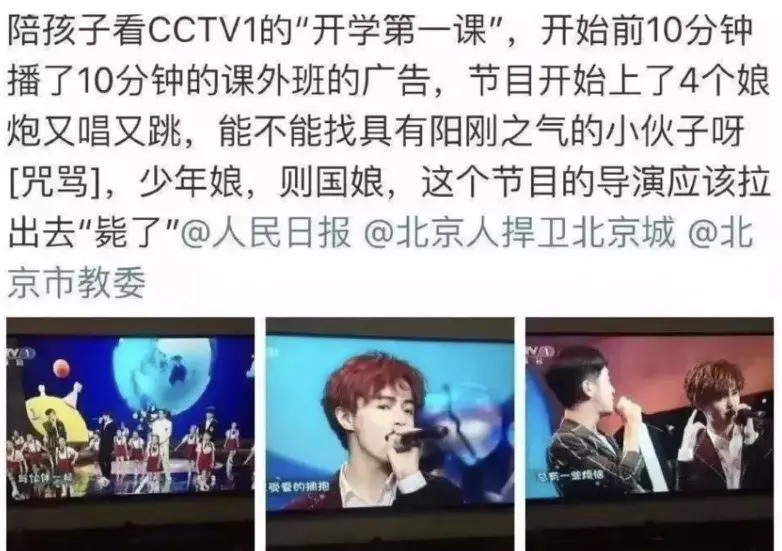

“娘娘腔”这一性别评判标准不仅对女性造成伤害,男性同样深陷“气质霸权”的困境。在娱乐圈领域,男明星与年轻男艺人常被贴上“娘炮”的负面标签。例如,偶像艺人甘望星曾在机场遭遇男路人多次高声辱骂“娘炮”,引发争议。更甚者,《开学第一课》节目中男性艺人的表演曾被家长举报,指控其传播“娘炮”风气,影响未成年人价值观。

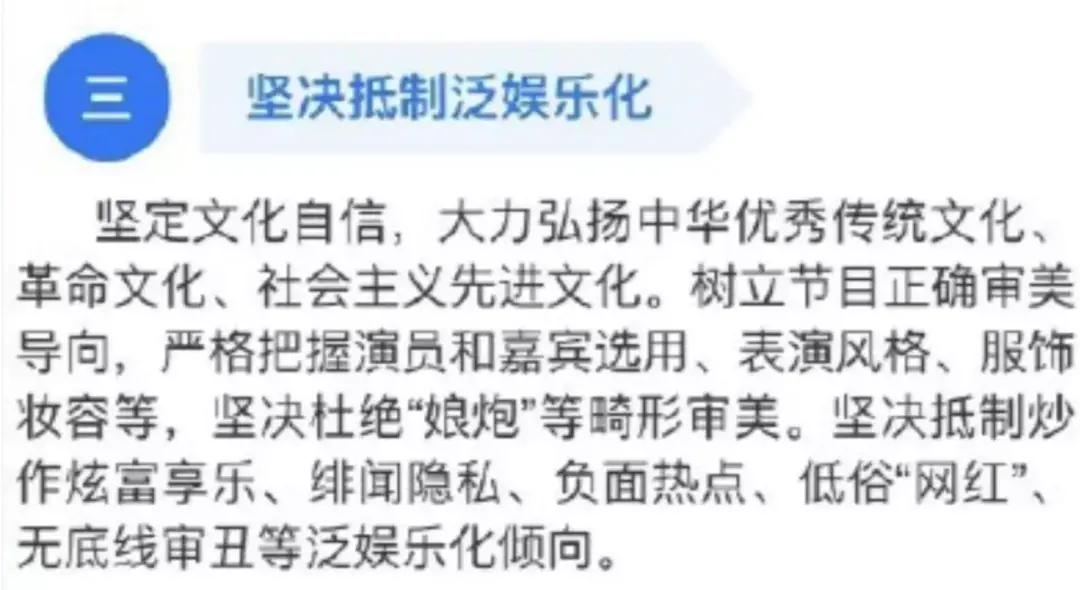

2021年某官方文件明确指出,应严格禁止"娘炮"等非主流审美倾向。

在公众视野中,男性艺人的某些行为特征——例如演唱、舞蹈、打耳洞、化妆、或天生音色细腻——常被贴上“娘”的标签,成为外界评判的依据。这种偏见引发的攻击行为屡见不鲜。以中国偶像组合TFBOYS为例,自出道以来便遭受“掏粪男孩”等恶意言论的侵扰;韩国选秀节目《偶像练习生》中蔡徐坤的“鸡你太美”网络梗,至今仍在社交媒体上泛滥。即便像甘望星这样曾是国家二级运动员的体格健硕者,也难逃“娘炮”污名的困扰。编剧汪林海曾公开将“花美男”艺人讥为“不男不女”,甚至质疑此类现象可能威胁国家审美体系。在这种非黑即白的舆论框架下,少年的阴柔气质被妖魔化为“误国”的根源。2020年,一份关于“防止青少年女性化”的提案引发广泛争议,教育部回应称应关注学生“阳刚之气”的培养。值得注意的是,该提案将青少年的柔弱、自卑与胆怯等特质归因于“男性青少年女性化”。部分网络大V借此煽风点火,高呼“中国男人血性何在?”“少年娘则国娘”,导致不少具有细腻、温柔特质的少年陷入被矫正、被规训的困境。一些“男子汉教育”培训机构应运而生,通过引导少年阅读《男子汉宣言》、参与激战类游戏等方式强化“阳刚”形象。这种将“阳刚之气”视为唯一标准的思维定式,似乎将性别多样性与温柔特质全然排除,迫使个体不得不压抑自我。基于性倾向、性别表达与性别认同(SOGIE)的暴力事件频发,更令人深思。辩手席瑞曾因儿时对跳皮筋的喜爱被指责为“变态”,其祖父直言“男孩要有男孩的样子,要阳刚”。出演《想见你》的施柏宇也曾因“娘娘腔”标签遭受言语攻击与肢体羞辱,直至他体型逐渐健硕,才被认为符合“男性同盟”的期待,校园霸凌随之停止。然而,并非所有少年都能幸免。2000年台湾学生叶永志因长期遭受男同学的“娘娘腔”嘲讽与暴力霸凌,在校园洗手间离世;摄影师鹿道森在25岁生日当天离世前,也曾因礼貌、爱干净等特质被同学称作“鸡婆”“假姑娘”,遭受排挤、威胁与逼迫下跪。当“娘”成为性别对立的代名词,那些兼具阴柔与阳刚特质的个体往往承受着难以言喻的痛苦。正如吴青峰所追问:“为什么‘娘’会成为贬义词?女性化的特质有什么不好?女性本身又有什么问题?”

令人遗憾的是,语言暴力的现象依旧屡见不鲜。公众对频繁信口开河、博取流量的于正存在反感,却往往以"死丫头""老嫂子"等带有攻击性的绰号对其进行人身贬损。

当男明星因体重管理不当导致形象臃肿时,常被贴上“姨化”或“大妈”等性别特征相关的负面标签。

对女性的偏见与年龄歧视表现得尤为明显,无所遁形。

当人们说"不要当娘炮""我本质是个男的""女汉子"时,往往隐含着对女性气质的否定。这种话语体系制造出一种认知陷阱:仿佛"娘气""女性化""像女人"都是贬义标签,意味着软弱与低等;而"汉子""像男人一样"则被赋予了褒奖意义,成为力量与高贵的象征。事实上,这种性别二元对立的思维模式早已被打破。人类学家盖尔·卢宾曾指出,人类存在两种性别:生理性别(sex)是生物学层面的两性差异,而社会性别(gender)则涉及角色行为、情感特征等文化构建的范畴。值得深思的是,许多我们今日视为女性特质的符号,最初实为男性专属。例如19世纪的色彩认知中,粉色曾是男孩的专属色,当时的育儿观念认为这种颜色更能彰显男孩的坚毅品质;丝袜与高跟鞋亦曾是男性的时尚标配,前者作为贵族身份的象征,后者因方便骑马固定马镫而成为阳刚之气的体现。

以查理九世穿丝袜、路易十四穿高跟为例,可以发现性别特征在时间维度下并非固定不变。将英勇、果敢、决断、坚强、理性与责任心等正面特质赋予男性,而将脆弱、温和、乖巧等词汇归于女性,这种标签化实际上是一种社会建构,缺乏生理学基础。2015年,特拉维夫大学神经科学家达夫娜·乔尔在脑神经科学领域发表研究指出,男性与女性的海马体结构高度相似,甚至在传统认为差异最大的区域也存在交叉重叠现象。每个人的大脑都是由不同比例的‘男性特征’与‘女性特征’共同构成的独特混合体,这种比例因个体差异而变化。因此,固有的‘男女大脑二元论’是充满争议的。更值得注意的是,某些带有‘女’字旁的贬义词汇,如‘奻’‘姦’‘妖’‘婊’等,实际上强化了父权社会的权力结构,服务于‘男性统治’的意识形态。

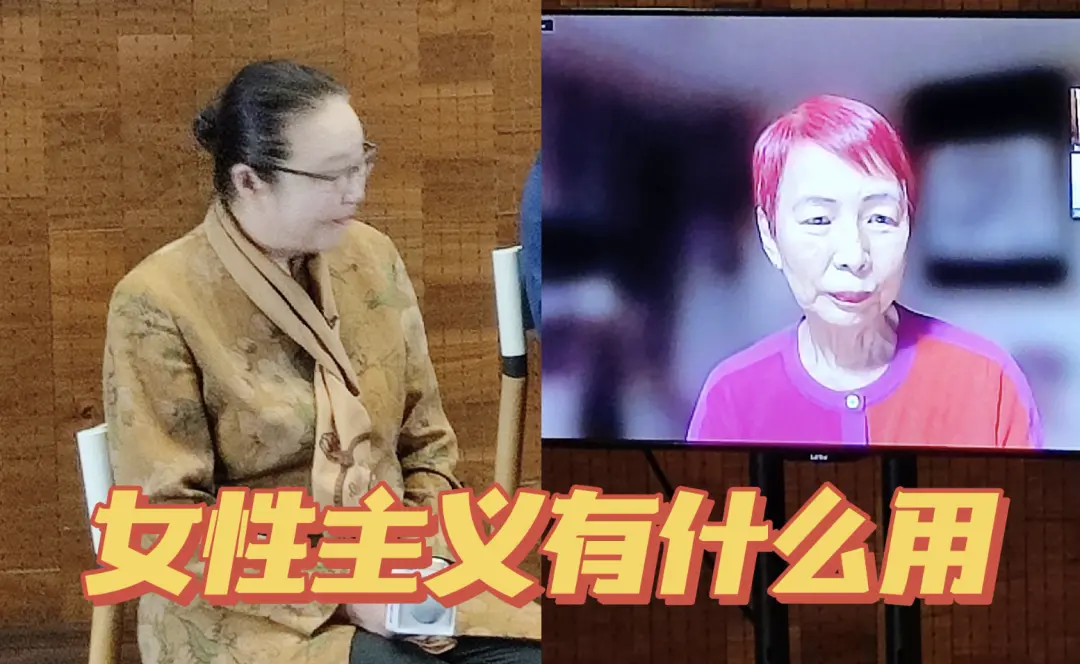

谭维维的专辑引发了关于性别气质的讨论,港大前文学院院长雷金庆提出以"文武"概括中国男性气质,指出男性特质集中体现为"最终决策权",而女性特质则表现为"最终确认的同意权"。由此可见,决定权才是权力的核心体现。社会普遍要求男性掌控资源、占据公共领域并获取权力,这种期待显然带来了沉重压力,使男性成为"有毒男性气质"的受害者。在性别角色构建过程中,对男性气质的过度推崇实质上构成了对女性的歧视。上野千鹤子在《厌女:日本的女性嫌恶》中分析,厌女心理在男性身上体现为对女性的轻视,是对他者的歧视与侮辱;而在女性群体内部则表现为自我否定。这种双重压迫使得无论是女明星、女企业家、物理领域的女博士,还是普通女性,在特定时刻都会经历回避女性气质的自我厌恶。戴锦华在与上野千鹤子的对谈中提及自身经历,其成长过程始终伴随着深刻的自卑与绝望的抗争,同时受到革命英雄主义"慕强"叙事的影响。这种复杂的心理状态曾引导她走上"荣誉男人"的道路,当时作为"戴爷"的称呼并未察觉背后隐含的女性自我贬低。

在当代语境下,戴锦华的言论被贴上了"汉子婊"的标签。但这种标签能否真正解决问题?实质上,这构成了对女性群体的再度分化,使女性同盟陷入自我瓦解的困境。当讨论演变为对"鉴茶、鉴婊、鉴媛"的相互审视时,实质上是一场女性内部的权力争夺。仅通过与持有厌女心态者划清界限,无法真正根除厌女症,因为这种偏见具有普遍性。值得深入探讨的是,为何女性始终执着于展现男性特质?她们在何种社会场域中被迫压抑自身性别特征?这种持续的自我否定与身份重构,究竟为女性带来了怎样的生存境遇?通过追问这些核心问题,我们或许能触及一个不容忽视的现实:女性在历史长河中不断采用男性化生存策略,本质上是对性别压迫体系的无声反抗。

乔治·艾略特曾因身处一个充满压制女性创作的环境而感慨,以女性身份参与公共领域往往遭遇缺乏专业尊重的局面。即便在今日,"女作家更擅长私人化叙事"、"她们需要男性文学引路人"等陈旧偏见仍根深蒂固。女性渴望与男性共享学校、职场及公共空间的场域,却始终面临性别气质被贬低的困境——情绪化被视为不理智,直率被误读为粗鲁,柔情则被定性为软弱。这种系统性的标签化不仅束缚了女性,更将男性也困入认知牢笼。当女性宣称"我本质是个男人",实则是以最含蓄的方式要求被平等看待。父权社会的运作逻辑始终如一:男性认可即为社会标准,而女性的困境与男性的局限实则共生共存。清醒认知这一本质后,与其批判那些被标签化的女明星,不如反思我们自身对性别刻板印象的盲从。唯有敏锐觉察每个将女性贬低为"绿茶婊"、"汉子茶"或"娘"的瞬间,勇敢对抗这种厌女症的渗透,我们才能重新审视——她只是因美貌而被关注,而非被污名化;她只是性格爽朗,而非被误解为男性化;他只是举止温柔,而非被贬为缺乏男子气概。姐妹们,改变的起点始终在于我们自己:唯有以真诚的态度欣赏多元气质,才能打破性别偏见的桎梏。正如戴锦华所言,拒绝参与对自身的压迫,是每个女性和男性都应学习的生存智慧。

最新资讯

- • 《扫黑·决不放弃》曝IMAX海报 揭开城市暗黑秘密 -

- • 她一个人,搞垮两个亿万富豪 -

- • 终于离了!新婚老公出轨女学生,激吻半小时 -

- • 《三叉戟》首映 黄志忠姜武郭涛硬汉集结气场强 -

- • 朱一龙《人生大事》片段 坚韧孤儿野蛮生长惹人爱 -

- • 杨紫琼吴君如周润发甄子丹等聚会 众人举杯庆祝开心合影 -

- • 《哆啦A梦》新剧场版曝主题曲 音乐盛典欢乐上演 -

- • 曝成龙电影新风波,观众喊话他拍得烂要退票,现场掌声雷鸣很尴尬 -

- • 舒淇朱一龙曾黎张凌赫庆怜出席活动 男帅女美状态佳 -

- • 《谈判专家》海报 刘青云吴镇宇双强对话风云暗起 -

- • 泫雅泰国泼水节舞台性感十足 尽情热舞尽显火辣身材 -

- • 薛凯琪晒与刘恋张天爱唐诗逸合影 姐妹搭肩贴脸感情好 -

- • 青春万岁!《我才不要和你做朋友呢》预告海报双发 -

- • 超模艾米丽·拉塔科夫斯基出街 穿露背裙踩高跟皮靴好性感 -

- • 漫威将推出幻视新剧集 幻视启程探寻人生新目标 -

- • 超模伊莎贝尔·歌勒穿皮衣拍美照 大秀腹肌身材火辣 -

- • 曾志伟70岁大寿举办生日会 李若彤黄宗泽等出席合影 -

- • 捍卫国宝赤胆忠心 电影《金剑行动》定档5月18日 -

- • 《来福大酒店》曝预告 黄轩柳岩组“临时家人” -

- • 网友偶遇李承铉陪戚薇办理签证 二人牵手离开恩爱十足 -