资讯分类

一篇吃透狗血CP离婚大瓜 -

来源:爱看影院iktv8人气:686更新:2025-09-13 23:53:52

历经六年的情感纠葛与舆论风暴,这对曾被奉为娱乐圈顶流的夫妻终于在昨日迎来阶段性落幕。约翰尼·德普(Depp)与艾梅柏·希尔德(Amber)围绕家暴指控的长期法律缠斗,尘埃落定——法院裁定Depp就诽谤指控提起的诉讼胜诉。

杰克·德普在诉讼中获得1000万美元补偿性赔偿及500万美元惩罚性赔偿,总计1500万美元。而阿姆伯的反诉请求中仅有200万美元补偿性赔偿被法院支持,其余两项遭驳回。随着案件持续发酵,大量爆料涌现,频繁的剧情反转导致公众难以厘清事实,多数人仅通过社交媒体参与嘲讽与娱乐化讨论,对诸如"与首富出轨"、"床上排便"、"PS假哭"等争议性话题及庭审中出现的"低头涂鸦"、"食用糖果"、"现场演绎情节"等戏剧性场景形成片面认知。

如今众人将这场风波当作一部狗血连续剧般追更,却似乎无人真正关注背后的真相。别急,今天带大家细数Depp与Amber这段纠葛的来龙去脉。在扒开层层瓜皮的同时,也试图厘清这场闹剧最深受灾的,究竟是谁。

这场诉讼之所以引发全球热议,主要由于两位当事人的国际知名度。男主角约翰尼·德普凭借《加勒比海盗》《剪刀手爱德华》《查理和巧克力工厂》《爱丽丝梦游仙境》等经典作品,成为影坛传奇。他的演艺生涯横跨数十年,塑造了无数令人难忘的角色,深受全球观众喜爱。

女演员艾梅柏·希尔德凭借在《丧尸乐园》中饰演的406号角色及《海王》中的亚特兰蒂斯女王湄拉一角,成为好莱坞备受瞩目的实力派女星。其出众的颜值与魔鬼身材更是屡屡登上时尚杂志封面,被誉为好莱坞新一代的颜值标杆。

尽管两人年龄相差近20岁,但这段感情曾引发广泛关注。令人意外的是,如今频繁公开互撕的两人,当年却也经历过炽热而浓烈的爱恋。2011年热播的《朗姆酒日记》被视作他们的定情之作,据双方在法庭上的回忆,那场浴室吻戏正是让彼此心动的关键时刻。

彼时双方各自已有伴侣,这段互相奔赴的感情最终以结束前一段婚姻关系告终。2012年6月,杰克·尼科尔森选择离开为他育有两名子女的凡妮莎·帕拉迪丝,开启新的生活篇章。

Amber也结束了与摄影师女友Tasya van Ree的恋情。

热恋中的情侣总爱在红毯仪式上甜蜜互动,男方英俊、女方貌美,堪称完美搭档,赢得公众一致好评。

2015年2月,两人在Depp的私人岛屿上举办了婚礼。为表达彼此信任,双方并未签署婚前协议。

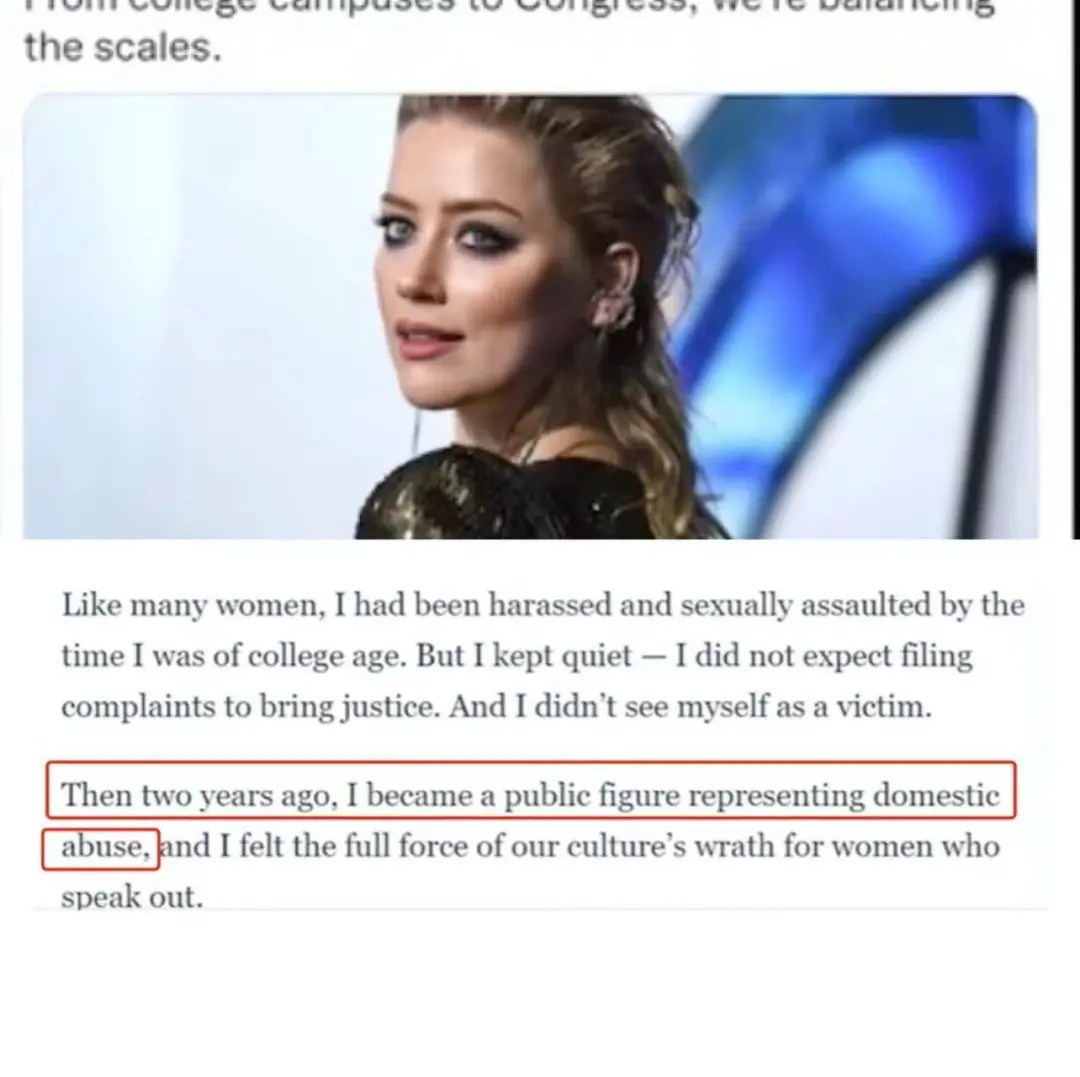

2013年,Amber与德普公布恋情,仅两年便步入婚姻,感情升温之迅猛令人咋舌。然而新婚燕尔的甜蜜尚未沉淀,2015年4月便因家庭矛盾对簿公堂,仅用15个月便让关系陷入危机。2016年5月,Amber向法院提交离婚申请,随附家暴证据照片,8月更公开一段德普在厨房失控砸毁柜门与酒瓶的视频,使这场明星绯闻迅速演变为备受关注的家暴案件。舆论风暴随之席卷,德普被贴上"家暴男"标签。2017年1月正式离婚后,双方签署保密协议,约定不得在采访或社交媒体讨论过往关系,然而这场风波并未就此平息。2017年底ME TOO运动在美国全面爆发,昔日的离婚案再度被推上舆论风口。借助运动声势,网络舆论普遍谴责德普,甚至引发其参演的《神奇动物2》剧组抵制浪潮。尽管德普在娱乐圈拥有良好口碑,且导演大卫·耶茨与原著作者J.K.罗琳出面为其背书,Amber随即在推特上驳斥这些说法,并留下"Women,stay strong"的宣言,再次将德普推向舆论漩涡。在ME TOO运动的持续发酵下,德普的公众形象遭受重创,其中《太阳报》与《华盛顿邮报》的激烈抨击尤为突出。2018年4月,《太阳报》直接以"家暴男"作为标题贬低德普,同年12月,《华盛顿邮报》刊发Amber的长篇叙述,虽未提及德普姓名,但大众舆论已将其视为施暴者。

在纠纷发酵数日后,迪士尼宣布与Johnny Depp终止合作,导致其失去《加勒比海盗》《神奇动物》等核心IP的商业机会。事业陷入低谷的Depp随后展开法律反击,于2019年3月以诽谤罪名义起诉Amber Heard及其《太阳报》母公司,索赔金额高达5000万美元。然而次年8月,Amber Heard反将一军,要求Depp支付双倍赔偿即1亿美元。案件于2020年11月在英国法庭展开审理,最初Depp被判败诉。但随后剧情出现戏剧性转折,Depp提交的录音证据显示Amber Heard曾承认对男方实施过肢体攻击。随着庭审推进,更多反转证据浮出水面:包括Depp在婚后的首月拍摄《加勒比海盗5:死无对证》期间发现手指受伤,其声称该伤势源于与Amber发生激烈争执时被对方扔出的玻璃器皿划伤。

庭审录音显示,Amber承认曾实施攻击行为,但双方对于"伤人"的具体动作及严重程度存在分歧。

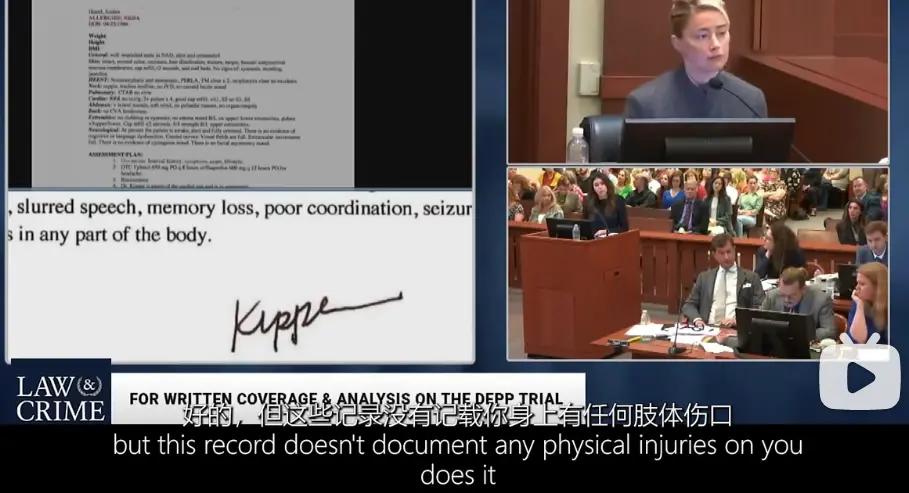

令人震惊的是,她竟是家暴施暴者,而他才是受害者?舆论再次沸腾,公众对女方的同情心瞬间转变为愤怒情绪。Amber此时却成为舆论谴责的焦点,被贴上“谎言制造者”的标签,其过往陈述和证据均遭质疑。例如离婚时提交的伤痕照片被证实系PS制作,医生的诊断记录未显示相关伤情,而那段Depp扔酒杯的视频也被指存在剪辑痕迹。

舆论格局已然发生根本性转变,公众对德普(Depp)的声援持续高涨。至今年2月,德普针对此前诽谤案的审判结果提起上诉,案件于3月在美国法院开庭审理,最终于昨日作出有利于德普的裁决。这场备受瞩目的世纪诉讼中,德普如何实现逆转?若暂时搁置双方在私人关系中的争议性指控,不妨重新梳理这场诽谤案的审理过程——

本次庭审以德普的诉讼为核心,其指控焦点在于阿默曾在《华盛顿邮报》发表的长文存在恶意性质。德普认为该报道不仅损害了其个人名誉,更对其职业生涯造成了毁灭性打击,相关影响具有不可逆性。

本案的核心争议点在于,若要使Amber的诽谤指控成立,Depp必须提供充分证据证明其从未对原告实施过家庭暴力。然而这一诉求与伦敦法庭的裁决结果存在明显矛盾。值得注意的是,美国庭审具有全程录像与直播的特性,使得公众能够实时观摩整个辩论过程。当前网络舆论呈现出强烈支持Depp的趋势,主要得益于其法律团队在庭审中展现出的职业素养与缜密策略,以及证人证词构建出的完整证据链。回顾辩诉过程中的关键信息,Depp在开庭陈述中强调自身成长于母亲长期虐待环境中,对家庭暴力持有深刻抵触心理,并提供了朋友与亲属的证言以佐证其一贯善良的品行。

随后,姐姐作为证人被请来作证。其证言中提及,她曾亲眼见证两人婚姻期间Amber对强尼存在侮辱行为。

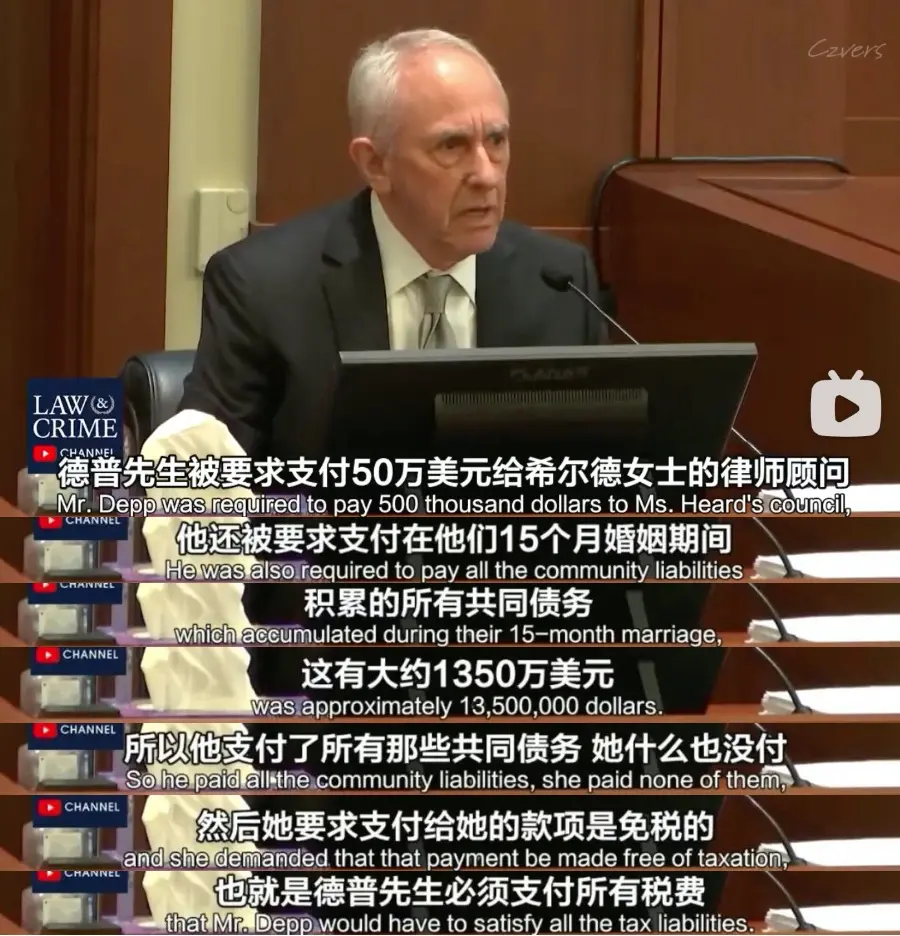

德普的证人团队涵盖其商业经理、保镖、前女友凯特·莫斯、前经纪人、心理医生以及八卦媒体TMAZ的前雇员。其中商业经理作证称,在德普与强尼的离婚诉讼中,强尼不仅被迫承担了对方的律师费用,还主动承担了两人共同债务的分担问题。

言外之意似乎在印证,Amber与强尼的关系中存在利益动机。此前关于她在强尼床上如厕的传闻,强尼曾表示系保镖告知,而该保镖在证言中也证实了这一说法。

这一事件无疑为Amber增添了新的困扰与争议。网友们的热烈讨论也印证了,相较于客观事实,该网络用语的传播在塑造Amber负面形象方面产生了更为深远的影响。其前经纪人出庭作证,指出正是Amber的指控直接导致了强尼错失《海盗6》的拍摄机会。

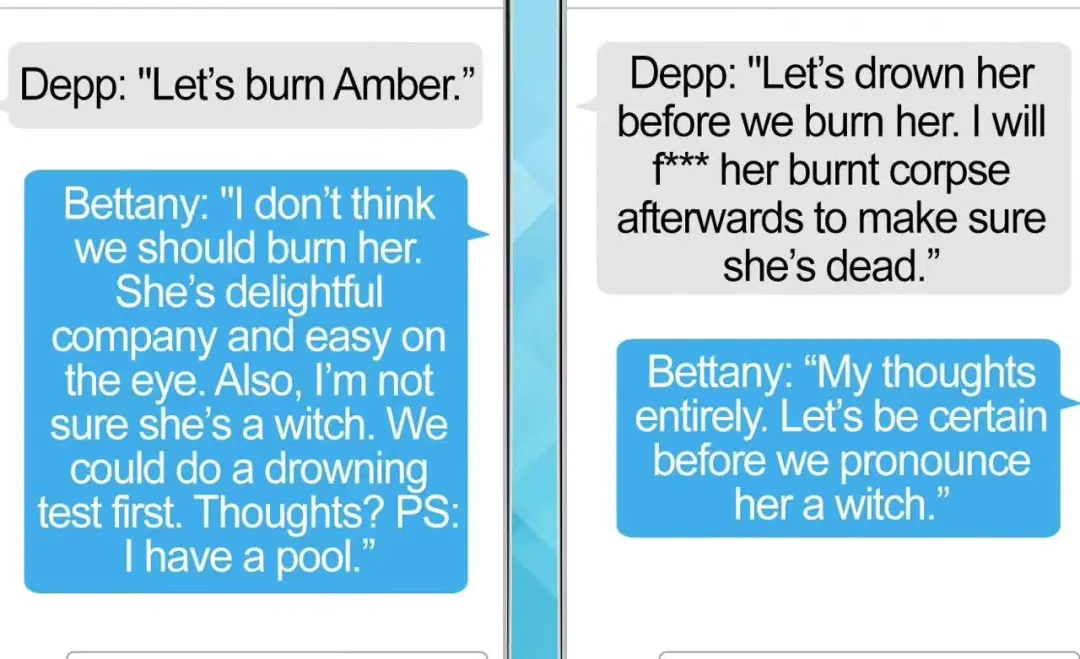

在庭审过程中,除了证人提供的证言,德普还出示了具有决定性意义的关键证据,这一举动成为案件走向的重大转折点。值得注意的是,一段此前已广泛传播的录音被提交法庭,其中Amber明确承认了对德普实施家庭暴力的事实。

另一段录音内容如下所示。

相比之下,Amber的辩护策略着重指出,Depp的事业下滑源于其本人长期存在的酗酒、药物滥用及精神健康问题,同时强调Amber本人也是家庭暴力的受害者。然而,Amber在举证环节的表现却显得混乱不堪,其妹妹出庭作证时虽提供了目睹姐姐身上有伤痕的证词,却在无意中透露出Amber同样存在酗酒的不良习惯,这一矛盾暴露了辩护方证据组织的漏洞。

显然这将对她的证言在陪审团心中的可信度造成严重冲击。Amber提交的所谓遭受Depp家暴的证据照片,经对方律师鉴定,被发现存在明显的图像编辑痕迹。

最初被请来作证以证明Depp精神状态异常的精神科医生,在Depp律师的追问中坦言其评估并非专业意见。

该医生在Depp律师的质询下,承认自己的精神状况判断缺乏专业依据。

举证环节的对比进行至此,或许此刻你已察觉,相较于Depp缜密无瑕的陈述,Amber的证言在逻辑链条上始终显得薄弱。当一方的证据体系完整严谨,另一方却屡次被指证漏洞时,这场诉讼的结局已显现出明显倾向。最终陪审团的裁决也印证了这一点——在庭审中不断被质疑的Amber,显然未能说服法庭相信其主张,而Depp的无辜形象则获得了更多认可。然而,真相是否真如表面所示?

庭审中呈现的各类证据几乎均指向Amber存在虚假陈述。但这一证据不足的状态并不能直接证明Depp未实施家暴行为。值得注意的是,在此前Depp针对《太阳报》诽谤的诉讼中,他已败诉。需特别强调的是,这两个案件存在关键差异:前者诉讼主体为Depp与《太阳报》,审判地在英国,而后者涉及的是Amber与Depp的个人纠纷。在英国司法体系下,诽谤罪的举证责任由被告承担,因此《太阳报》在该案中主动邀请Amber作为第三方证人。Amber提供的证词包含十四条具体事例,其中附有其头发被扯下的物证图片。

此外,离婚期间曝光的视频和照片也引发了广泛关注。关键证据来源于Depp与好友的通信记录,其中包含他对Amber实施极端行为的威胁。值得注意的是,Depp本人对这些短信内容予以确认。

基于相关证据,法官认定强尼对Amber存在家庭暴力行为,因此《太阳报》的相关报道不构成诽谤指控。然而,在美国司法体系的审理过程中,Amber为何会成为争议焦点?通过上述分析可以看出,美国司法程序中的案件审理已超出单纯依赖证据的范畴。倘若仅以证据作为判定依据,Depp所提交的证据本身未必具备充分的说服力。例如,Depp公开的录音资料是否足以证实Amber存在家暴行为?此外,其邀请前女友凯特·莫斯作为证人,试图证明自身未曾实施家暴。

这究竟意味着什么?过去并未存在,如今亦无?观察当前舆论态势或许能为我们提供某些参考视角。例如,公众对双方律师团队实力差异的关注,庭审现场杰克·布莱克的法律精英团队与阿姆比的律师团队形成鲜明对比。美国媒体更邀请心理学专家对阿姆比在举证环节中的行为举止进行深入剖析,揭示其背后的心理动因。

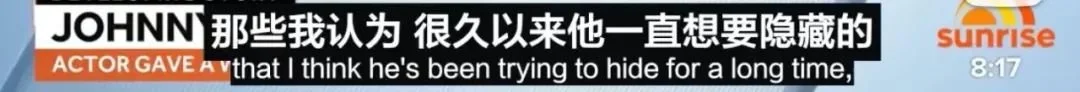

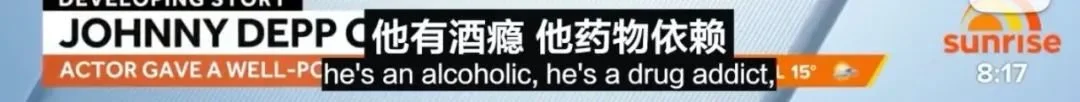

外界普遍认为,德普在法庭上的陈述存在矛盾之处,其被迫透露不愿公开的信息,包括其长期存在的酗酒问题及药物依赖倾向,显然与个人意愿相悖。

对于不愿公开谈论的话题,我们可以再次回顾约翰尼·德普在法庭上关于自身饮酒和药物使用的陈述。他详细描述了相关经历,并强调这些行为对案件的影响。

从Depp的视角来看,自己过往的药物与酒精使用行为被Amber刻意放大并作为攻击依据。若这些指控确出自真心,当被亲密之人以这种方式对待时,Depp的内心究竟更接近何种情绪?尽管他面部表情严肃,却在不经意间流露出难以掩饰的笑意,这种矛盾的反应或许恰恰揭示了复杂的心绪。

相较于举止从容、甚至在法庭上闲庭信步般涂鸦、嚼着水果软糖的Depp,语速迟疑、情绪失控时甚至声泪俱下的Amber,其表现似乎更易被质疑为刻意隐瞒真相。然而若转换视角审视,我们亦可解读为:Depp流畅自信的作答或许经过精心排练,而Amber在律师层层攻势下慌乱失措的反应反而更贴近现实?当两位好莱坞巨星在镁光灯下展开交锋,这场戏剧性的对峙究竟是在探寻事实的真相,还是在演绎表演的巅峰对决?

真相唯有当事人掌握,但网络舆论却远比当事人双方更为激烈。部分网民依赖主观臆断和粉丝视角进行预设立场,或聚焦双方瑕疵对簿公堂。譬如关于出轨的指控,外媒曾披露,Amber疑似在与Depp婚后仅一个月便与特斯拉创始人埃隆·马斯克发生婚外情。

Amber在结束婚姻关系后,曾与前夫以高调姿态重新展开恋情。

Amber被指有出轨行为的对象并非唯一,另一名被曝光的“深夜造访者”还包括演员詹姆斯·弗兰科。

与此同时,Depp被指控在与Amber建立恋爱关系之初便涉及婚外情,其手机中仍存有第三者联系方式。双方持续互揭对方存在家暴行为及情感操控,期间不断曝光彼此的生活细节。Amber面临多项指控,包括在亲密关系中做出不当行为、虚假捐款、言语欺骗以及被指患有表演型人格障碍等。

他面临多项指控,包括吸毒酗酒、为13岁女儿提供大麻、发送攻击性短信、多次施暴被捕,显示出明显的暴力倾向。相较之下,其他离异夫妻往往以理性方式结束婚姻,而他与配偶的关系则显得更加复杂且戏剧化。作为旁观者,确实难以像掌握全部真相那样,对双方的行为做出绝对评判。整个事件演变成为一场全民参与的舆论狂欢,甚至被当作影视剧观赏。更令人担忧的是,人们逐渐将焦点转移到娱乐层面,忽视了其中最核心的社会问题——家庭暴力。这不仅是个体遭遇的困境,更是对社会正义的挑战。

由于案件当事人是物质条件优越且具有国际知名度的明星,加之发生在美国的司法体系中,舆论环境与文化背景的差异使事件走向变得难以预测。影响因素繁杂(证据呈现、表演技巧、道德水平、媒体力量、经济地位、人际关系、公众好感度、舆论导向以及各州法律的差异),这使得事件对国内观众的参考价值显得有限。尽管我们无法完全确认事实真相,也无法判断谁的过错更重(后续仍可能存在反转),但从其行为引发的后果来看,仍具有警示意义。

首先,公众倾向于将事件娱乐化解读,或将矛盾简单归结为性别对立。这种视角容易导致错误的价值判断:当一方被认为是胜利者时,就将整个性别群体视为赢家,这种狭隘观念反而掩盖了家庭暴力本身这一核心问题。虽然女方存在撒谎、贪婪及利用舆论等行为,使其声誉受损,但若忽略这些个人劣迹,在亲密关系中,持续记录和保存证据几乎不可能实现。尤其在相互信任、情感联结构建的环境下,双方都可能陷入"受害者"与"施暴者"的双重困境。

其次,尽管利用性别优势博同情、撒谎确实会阻碍女性维权进程,但这仅反映个体行为,不能以此否定整个性别群体的维权诉求。女性本就存在生理层面的弱势地位(如"鸡蛋与高墙"的困境),但更严重的是,当人们在玩梗时,她被异化为"卑劣女性"的负面符号。这种集体攻击行为本质上是对个体的伤害,而非真正的正义实现。值得反思的是,当年公众对Depp的围攻,或许正是由同一批人主导的。

最终,这种舆论狂欢已逐渐偏离事实的对错判断,转而成为情绪发泄的渠道。警告世人:不要让网络狂欢消解事件的严肃性,更不应轻易对远方的陌生人进行网络暴力。这种行为不仅无法帮助真正需要援助的受害者,更可能在一次次的网络狂欢中,撕裂社会秩序的根基。

最新资讯

- • 影帝为她抛弃原配、与合作男演员虐恋…最美“恋爱脑”女星闪婚后退圈,现状打了所有人的脸! -

- • 《再会长江》5.24公映 上海千人观影活动盛况空前 -

- • 《扫黑·决不放弃》曝IMAX海报 揭开城市暗黑秘密 -

- • 她一个人,搞垮两个亿万富豪 -

- • 终于离了!新婚老公出轨女学生,激吻半小时 -

- • 《三叉戟》首映 黄志忠姜武郭涛硬汉集结气场强 -

- • 朱一龙《人生大事》片段 坚韧孤儿野蛮生长惹人爱 -

- • 杨紫琼吴君如周润发甄子丹等聚会 众人举杯庆祝开心合影 -

- • 《哆啦A梦》新剧场版曝主题曲 音乐盛典欢乐上演 -

- • 曝成龙电影新风波,观众喊话他拍得烂要退票,现场掌声雷鸣很尴尬 -

- • 舒淇朱一龙曾黎张凌赫庆怜出席活动 男帅女美状态佳 -

- • 《谈判专家》海报 刘青云吴镇宇双强对话风云暗起 -

- • 泫雅泰国泼水节舞台性感十足 尽情热舞尽显火辣身材 -

- • 薛凯琪晒与刘恋张天爱唐诗逸合影 姐妹搭肩贴脸感情好 -

- • 青春万岁!《我才不要和你做朋友呢》预告海报双发 -

- • 超模艾米丽·拉塔科夫斯基出街 穿露背裙踩高跟皮靴好性感 -

- • 漫威将推出幻视新剧集 幻视启程探寻人生新目标 -

- • 超模伊莎贝尔·歌勒穿皮衣拍美照 大秀腹肌身材火辣 -

- • 曾志伟70岁大寿举办生日会 李若彤黄宗泽等出席合影 -

- • 捍卫国宝赤胆忠心 电影《金剑行动》定档5月18日 -