资讯分类

张颂文让人哭崩!迷雾剧场真正的大招,终于归来! -

来源:爱看影院iktv8人气:445更新:2025-09-11 17:47:46

迷雾剧场强势回归,今年推出的第二部作品《看不见影子的少年》以其尖锐的叙事如一把锋利的手术刀精准刺入人性的痛点,仅四集便令观众情绪波动剧烈,潸然泪下。这种强烈的冲击力仅仅是开篇,令人不禁想象整部剧可能达到的巅峰水准,其艺术深度与情感厚度或许将重新定义国产剧的边界。

本格题材的核心魅力,首当其冲的就是悬念的营造。当前刑侦/悬疑类型影视剧(乃至综艺节目)的创作路径日益趋同,叙事模式高度雷同,导致观众审美疲劳,难以被真正引发好奇。大量看似精心设计的疑团与悬念堆砌,实则沦为缺乏情感共鸣的空洞提问。诸如“路上的车是100辆还是一百零一辆”这类问题,恰如无的放矢——没有代入感、没有情绪张力、没有思想深度的硬核悬念,最终只会消解叙事的感染力。而《看不见影子的少年》则巧妙地避开了这一窠臼,用有血有肉的叙事构建出令人沉浸的悬念体验。

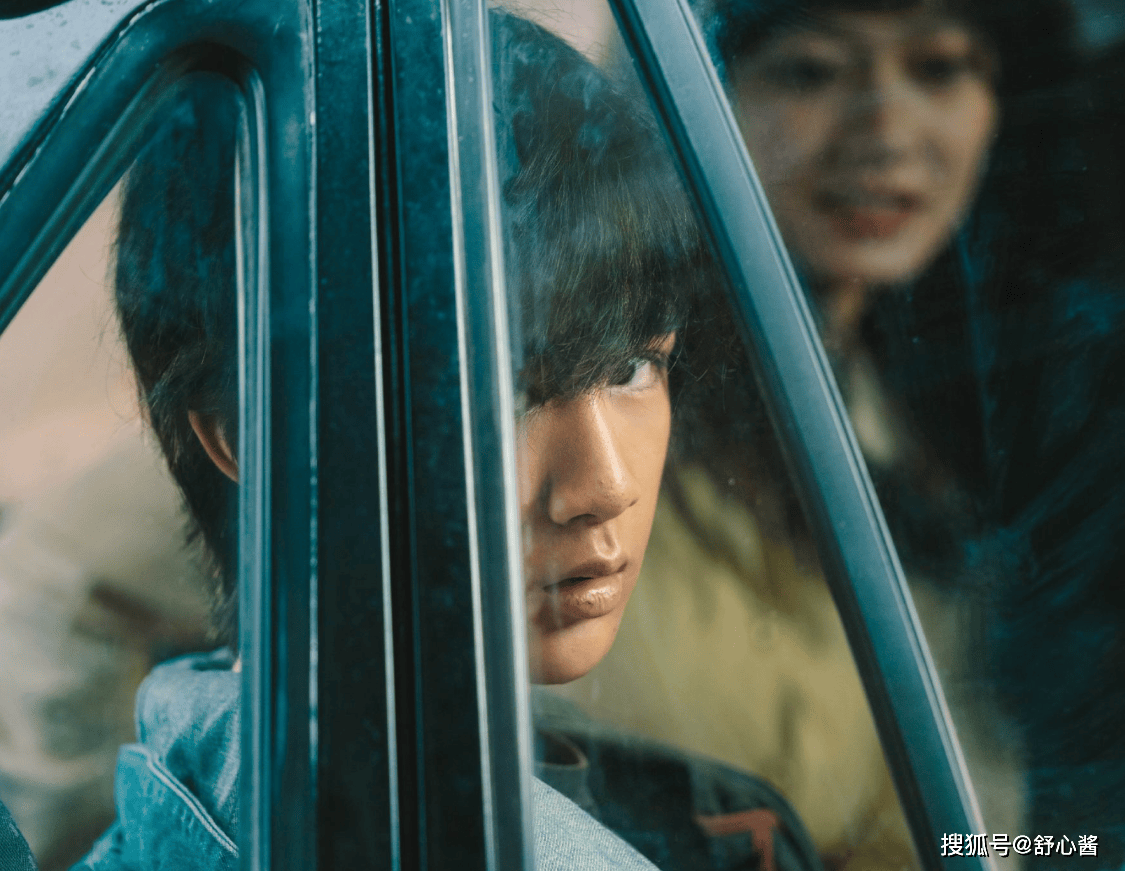

这部剧的强大吸引力源自双重维度:表象上则体现在精心编织的“连环烧脑模式”中,通过无数细密铺陈的小悬念与钩子,构建出层层递进的谜团网络,令观众欲罢不能;骨相则深植于对人性情感的深刻洞察,引发强烈共鸣。例如荣梓杉饰演的少年小七,其角色魅力初现于公交车上目睹小偷行窃时的异常举动——他并未选择高声呼救或报警,而是以出人意料的方式“反向追赃”,将小偷的钱包物归原主。这一行为既凸显其纯真本性,又埋下多重伏笔:当身份被误解、言语受压制时,他选择沉默与隐忍;被所谓“姐姐”带走的情节更暗藏玄机,每一步转折都如同精心设计的机关,既新鲜又富有张力,持续牵引观众情绪。

真正的有效悬念,并非简单堆砌看似悬疑的问题。它需具备双重特质:表面看似不合常理,实则暗藏逻辑闭环;同时,叙事线索需如齿轮般紧密咬合,情感脉络则如涟漪般层层扩散。例如,那个反抗偷窃的少年,其背后隐藏着令人唏嘘的身世——他自幼被拐卖至盗贼集团,被迫习得偷窃技艺,却在内心深处埋下了反叛的种子。

其一,他无法忍受目睹小偷剥夺带病幼童的母亲微薄积蓄,内心涌动着对弱者的同情,虽曾试图逃离贼窝却未能如愿,险象环生之际仍显人性光辉。其二,作为无依无靠的孤儿,他与同样漂泊的小伙伴无数次憧憬着拥有家庭,幻想过「若有一个温暖的家」以及「母亲会是什么模样」,每当遇见怀抱孩子的母亲,内心总会泛起独特的涟漪。其三,他悄然将小偷所得财物物归原主,这一举动既暗含对自身漂泊命运的隐喻伏笔,又悄然为之后与「假母亲」之间真挚的情感纽带埋下叙事线索。

故事后续,小七以"边杰"的身份进入金家,老金与这位名义上的姐姐乍看之下构成了一组完美的继父继姐关系,甚至比亲生骨肉更显亲密。但剧中处处埋藏暗流:他们明知收养的是假孩子,为何仍执意将其迎入家门?三年前边杰经历的诡异事件究竟指向何方?这组看似和谐的亲情关系背后,是否暗藏威胁?镜头反复聚焦老金的花盆,那盆君子兰或金家花园中是否隐藏着惊天秘密?这些悬念之所以令人上瘾,不仅源于叙事手法的精巧,更得益于情绪层面的强烈共鸣。文本构建的并非简单的未知感,而是通过层层递进的叙事节奏,让观众产生强烈的情感投射与探索欲望。

四集过后,这部剧带给我的已不仅是本格推理的思维刺激,更似一记重锤,将现实与虚构的界限彻底击碎。对小七的安危忧心忡忡,豆豆的下落更令人揪心——那句"你究竟在哪,你爸找了你好多年"仿佛在耳边回响。天涯路远,人海沉浮,孩子啊,你究竟藏身何处?

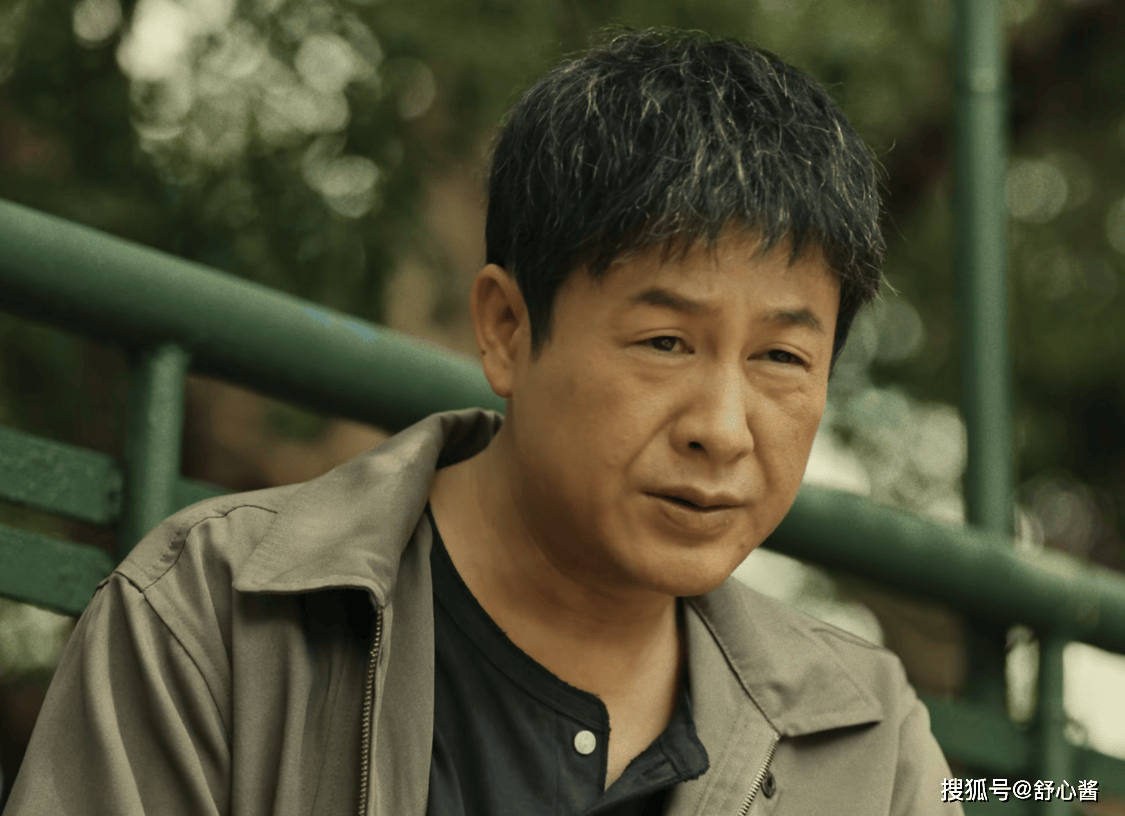

在《亲情派》第二集的开场中,张颂文老师以细腻的哭笑交织表演,将观众带入一段时光的回溯。镜头从温馨的家庭聚餐场景缓缓过渡到孤寂的当下,虽属常见手法,却极具感染力。其中「亲亲我的宝贝」并非以浓烈的背景音乐形式出现,而是巧妙融入生活化的环境音,随后逐渐消逝的旋律反而激发出更深沉的情感共鸣。画面色调随时光流转由暖转冷,欢乐的笑声被泪水取代,形成强烈的情感冲击,令人动容。

看完这段后,我既感动又欣喜若狂,甚至忍不住回溯画面截图保存。精湛的演技与动人的情感交织呈现,让观众在泪水中感受到戏剧张力。剧中高光与高泪的桥段频繁出现,每一处都堪称泪点,却并未落入低质煽情的窠臼。郭柯宇挑战了一位因儿子走失而精神崩溃的母亲角色,其不稳定的心理状态与异常行为举动令人印象深刻。在剧中,她出场时手持雨伞在校门口守候,试图辨认过往学生,每当发现与儿子相似的轮廓便急切地递伞,却总被路人疏离地避开。

小七以儿子的身份出现时,特意避开了从教学楼走出的常规场景。她的言行透露出敏锐的心思与善良的共情能力。当她开口询问时,问题出人意料地不是"三年了你跑哪里去了",而是轻声问着"饿了吗,中午吃了什么"。这种看似寻常的问话方式,反而更显分量,如同用最朴实的日常细节去触碰深藏的往事,让话语中蕴含的情感更加立体而真实。

首先,她精神恍惚,言语间总透着不合常理的执念。三年光阴仿佛一瞬即逝,她的意识似乎永远定格在那日孩子失踪的瞬间,千日煎熬反复碾压,最终都凝固在那一刻。世间至悲至乐的巨变,与她口中重复的‘饿了吗’形成鲜明对照。这位母亲,心绪早已沉入尘埃,牵挂的仍是那声轻问:孩子,冷不冷?饿不饿?

最初并未意识到郭柯宇拥有如此精湛的演技,她在懵懂状态下失态辨认孩子时的眼神,既流露出认知偏差的异样,又蕴含着深厚的思念之情。表面披着“疯狂”的戏剧外衣,实则精准击中了普世的亲情共鸣点,令人难以不为之动容。(令人瞩目的是整个演员团队的卓越表现,荣梓杉年幼却演技出众,宛如天降的紫微星般耀眼)

《没有影子的少年》本质上仍属于广义范畴内的社会派推理,尽管不存在“亲情派本格”或“打拐派悬疑”这样的类型标签,但其浓烈的亲情气息足以成为独特印记。若将家庭剧视为在生活琐碎中描绘人性百态,那么本剧则是在悬疑叙事中深入探讨亲情本质、善恶边界与社会现实。其叙事手法精妙老到,突破传统框架又行文自然;情感刻画细腻动人,以温情脉脉的笔触引发观众强烈共鸣。

第三幕中,老王与边杰(小七)的那碗面再度引发深思。他们表面的对立关系——警察与小偷,真身与替身——看似泾渭分明。然而,这段关系远不止表面那么简单:小七并非主动选择成为替身,而是边杰家族的异常举动令其陷入被动。令人意外的是,心智迟滞的边杰母亲却展现出最寻常的表象,而那些举手之劳的家人,或许暗藏令人震惊的危机。

小七自幼便深谙伪装之道,先是佯装跌倒打翻水杯浸湿作文本,继而假意手指受伤,这些看似稚气的行为实则暗藏玄机。在命运的泥沼中挣扎成长的他,早年便混迹于充满阴霾的环境,被迫磨砺出一套独特的"反侦察"生存法则。那些编织的"称兄道弟、共进美食、施以迷药"的说辞,或许源于幼年时期对友情与权谋的混沌理解;而"他与我们称兄道弟",折射出这群少年在畸形集体中对年龄、地位的自我解构,以及对人际关系的扭曲认知;至于"他给我们下迷药",则不过是罪恶深渊中常见的操控手段,暗含着对人性弱点的精准洞察。

小七自幼便深陷犯罪团伙,对父母家人毫无记忆,连自己的生日、姓名和姓氏都无从知晓。他曾在孩童时代戏言要随同龄人改姓,却终究在一次次“被捉贼”的惊险中失去生命。少年时期的他誓要逃离这个充满阴影的环境,却因对“母亲”一词的执着而屡屡折返。血与墨浸染了他的成长岁月,却无法掩盖他内心如莲花般纯净的光芒,即便身处泥泞,依然闪耀着金子般珍贵的品格。

老王与小七之间的情感羁绊,呈现出一种既非血缘又超越血缘的特殊形态。在第四集的转折中,小七以唤醒者的姿态拯救了濒临生命边缘的老王;这场救赎不仅关乎物理层面的危机,更是一场对心灵深渊的叩问。他们彼此守候的时光里,既有日复一日的煎熬,也有夜以继日的绝望。岁月悄然爬上鬓角,留下无尽的怅惘与空虚。当老王发现那个看似熟悉的“疑似豆豆”却终究不是的瞬间,内心的波动如同潮水般汹涌——过分执着带来的焦虑,过分期待引发的苦痛,推门时的怯懦与忐忑,踏入后的失意与呜咽,仿佛在小心翼翼地守护着最珍贵的梦境,又如同维系着即将消散的最后一丝希望,令人心碎动容。

他并非仅在几场戏中展现高光时刻,而是通过细腻的镜头语言完整呈现了深陷苦痛的生存状态。无论是深夜街头小吃摊的孤灯、操场边缘的独坐身影,还是目睹他人子女被接走的瞬间,乃至面对两碗冷清面条的沉默,每一帧画面都浸透着难以排解的持续哀伤。尤为动人的是老王深夜隔窗旁观小七与边杰母亲交谈的场景,虽非亲生却流淌着温情;他眼中流露出对落魄生活的叹息,几分无奈与遗憾交织其中。

在第四集中,老王目睹小七多次在危急时刻挺身而出——救助同学母亲、拯救自己、营救边杰母亲等义举后,虽认为其行为存在偏差,但仍认可其内心的纯善。当豆豆将4月11日赠予小七作为新生日时,两人从最初的敌对戒备,逐渐发展出超越血缘的深厚羁绊。这种关系的转变,恰似漂泊多年的心灵终得一处虽非真实却充满温情的归宿。

剧情采用经典的父子关系框架,若老王最终寻获亲生儿子豆豆,原本构建的非血缘父子情感纽带将面临瓦解;而若以"仍未能寻得豆豆"收尾,则会错失故事的情绪高潮。因此推测,剧中大概率会设置老王发现豆豆遗体或经历关键情节转折的场景,这种结局设定令人唏嘘。世界之小,小到无法容纳一个迷途的孩子;世界之大,大到难以寻觅一个走失的身影。

《舒心结语》的创作过程充满情感起伏,写作时因内心触动而泪流满面,擦拭泪水与鼻涕的细节映射出深切的共鸣。剧中每集结尾出现的寻亲信息,初看容易误认为孩童身影,实则揭示出这些寻亲者出生于八九十年代,如今已步入三四十岁的年纪。岁月流转数载,家人始终未等到失散的亲人归来。《看不见影子的少年》之所以令人动容,根本在于它唤起了人们内心最深处的亲情渴望。愿世间所有流浪他乡的孤独灵魂,终能找到归属、获得温情与团圆。

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -