资讯分类

沈马合体家长、孩子口碑两极,点映排片高达37%,这是什么新玩法? -

来源:爱看影院iktv8人气:258更新:2025-09-11 08:03:43

7月13日,喜剧电影《抓娃娃》正式开启点映活动,该片由沈腾与马丽领衔主演。

备受瞩目的“沈马组合”再度携手,然而其主演的电影《抓娃娃》却引发观众两极分化评价。为何聚焦原生家庭议题的喜剧作品会遭遇争议?这部影片是否能真正触及社会痛点,激发观众思考?01 中国版《楚门的世界》究竟名副其实抑或口碑翻车?7月16日,闫非、彭大魔执导的《抓娃娃》正式上映,截至当日10时28分票房突破5.23亿,排片率达39.8%。此前点映期间已取得亮眼成绩,至7月15日20时33分,点映三日累计排片37%,点映与预售总票房逾5亿。凤凰网娱乐联合全国一线影院从业者预测,该片最终票房有望冲击29亿大关。院线专家指出,沈腾与马丽这对黄金搭档的再度合作,加之喜剧元素的加持,已然成为影片的最大卖点。然而大规模点映也带来质疑声浪,这标志着闫非、彭大魔导演组合继《西虹市首富》后的又一部长片作品。此前《夏洛特烦恼》与《西虹市首富》均缔造票房神话且品质稳定,此次仍被寄予厚望。不过影片面临的挑战也不容忽视,宣发力度不足导致许多观众对电影缺乏认知,只能依赖沈马组合的号召力吸引观众自发购票。

这部影片深刻剖析了当代家庭教育中的诸多问题,通过幽默讽刺的手法揭示家长过度教育、资源匮乏式教学以及对子女的过度管控等现象。影片中父母为追求教育成果,构建出一个全时段监控孩子的虚拟环境,这种控制模式被影迷认为与经典电影《楚门的世界》形成呼应。尤其当史彭元饰演的主人公马继业意外发现地下室的场景,成为全片最具冲击力的转折点,让观众在笑声中感受到教育异化的沉重议题。

此外,有影迷围绕这一主题亲手设计了对比海报,用于直观展示差异。

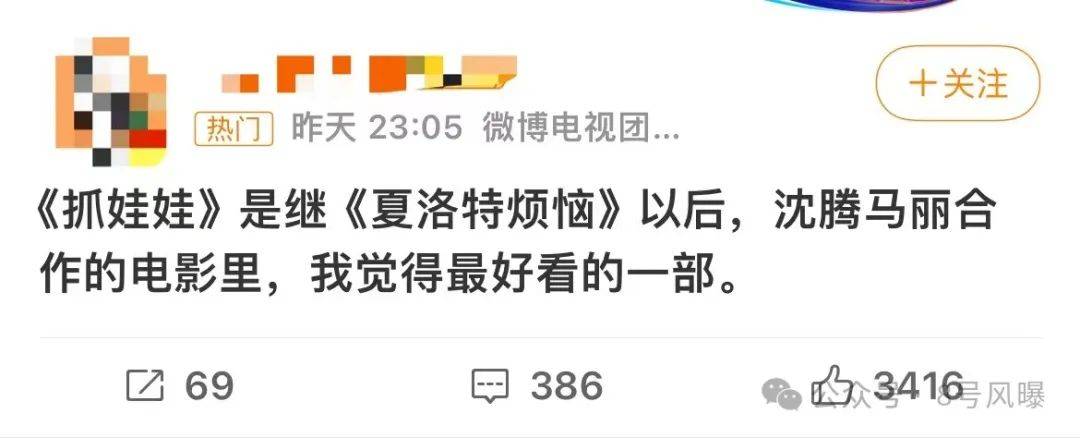

该电影中,“沈马组合”再度携手,成为影片的一大亮点。观众热议称,这无疑是继《夏洛特烦恼》之后他们口碑最佳的创作。

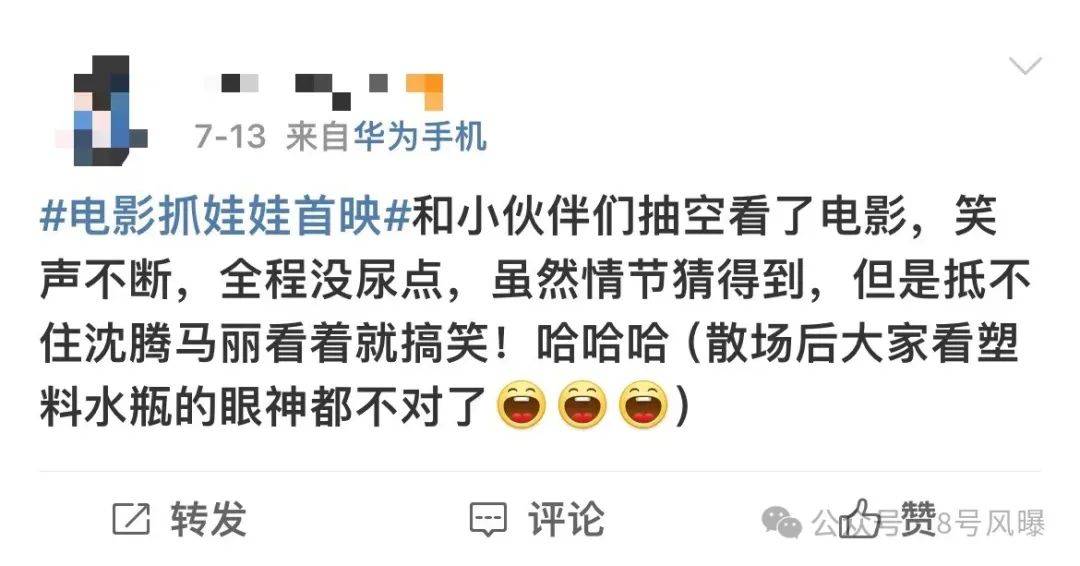

部分观众认为,尽管电影情节较为套路化,但沈腾与马丽的表演依然令人捧腹。

“沈马组合”赋予该电影独特的口碑价值,成为其吸引观众的重要亮点。影片引发热议,观众评价称其“在幽默中蕴含感动,于荒诞情节中传递深刻道理,温情之下暗藏惊悚元素”,并一致认为这是一部值得反复品味的作品。此外,部分观众认为影片评分未能充分体现其价值,建议调高至8分。

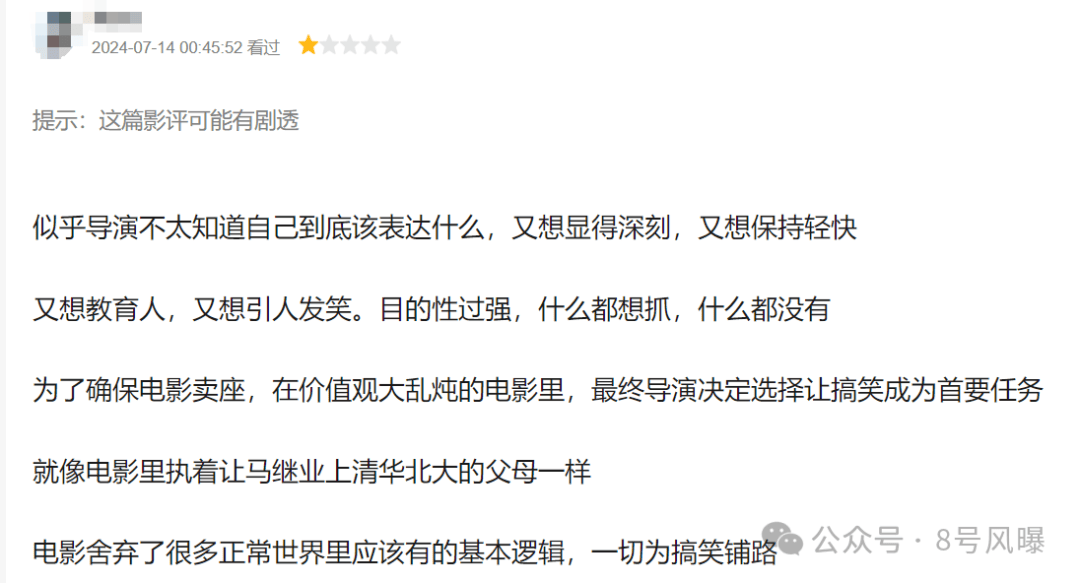

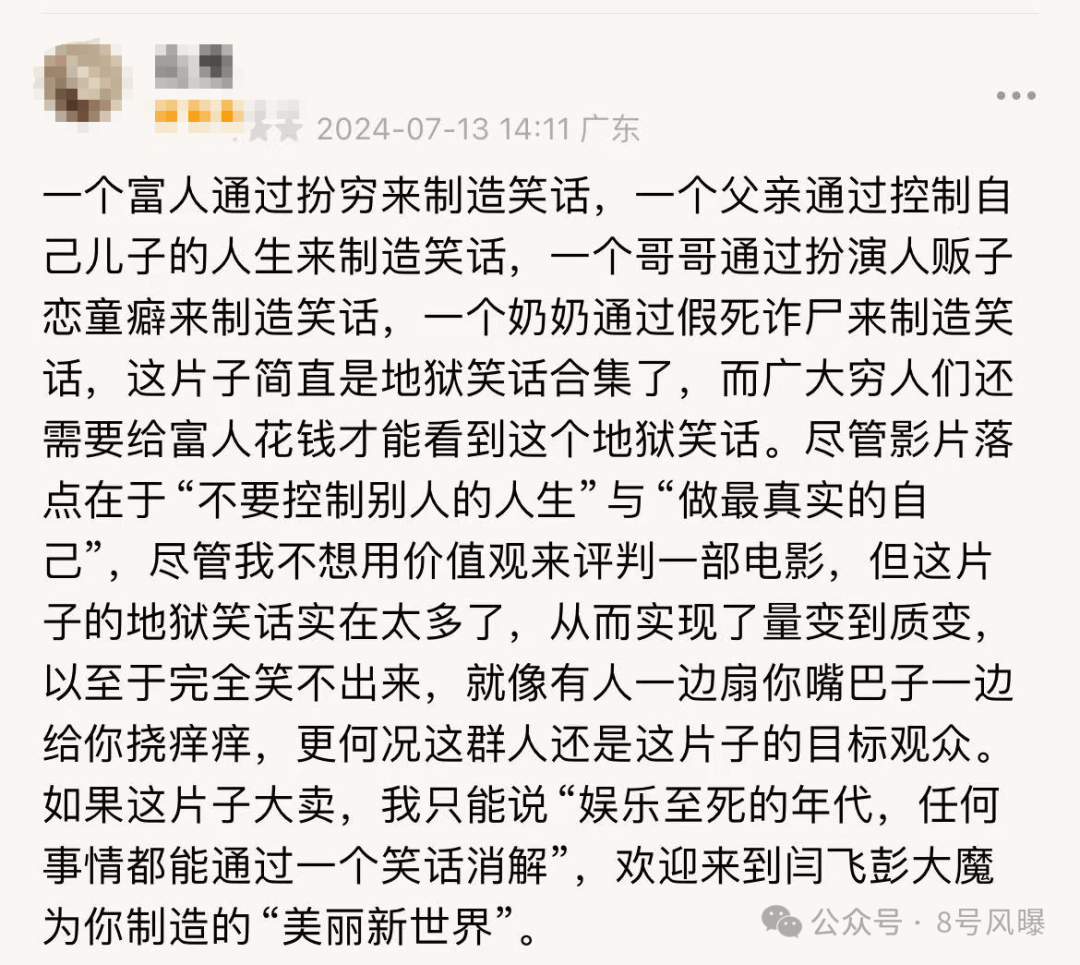

批评声音也随之而来。有影评人指出,导演在创作意图上显得有些迷失,既渴望传递深刻内涵,又试图维持轻松基调,既想承担教育功能,又追求娱乐效果。这种多线程的表达策略反而让影片失去了核心焦点,过度追求商业成功甚至牺牲了叙事逻辑,最终沦为纯粹的笑料堆砌。

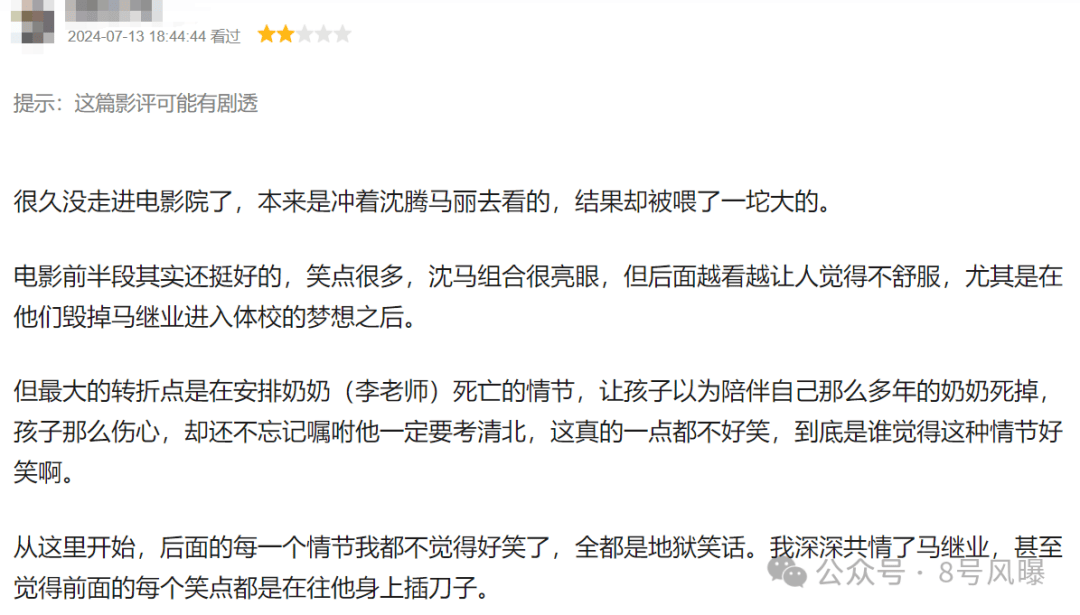

许多读者认为在后续剧情安排中,奶奶(李老师)的死亡事件发生后,所有情节均丧失了原有的幽默感,呈现出强烈的"地狱笑话"倾向,令马继业深感共鸣,甚至觉得先前的每一个笑点都在对其造成情感伤害。

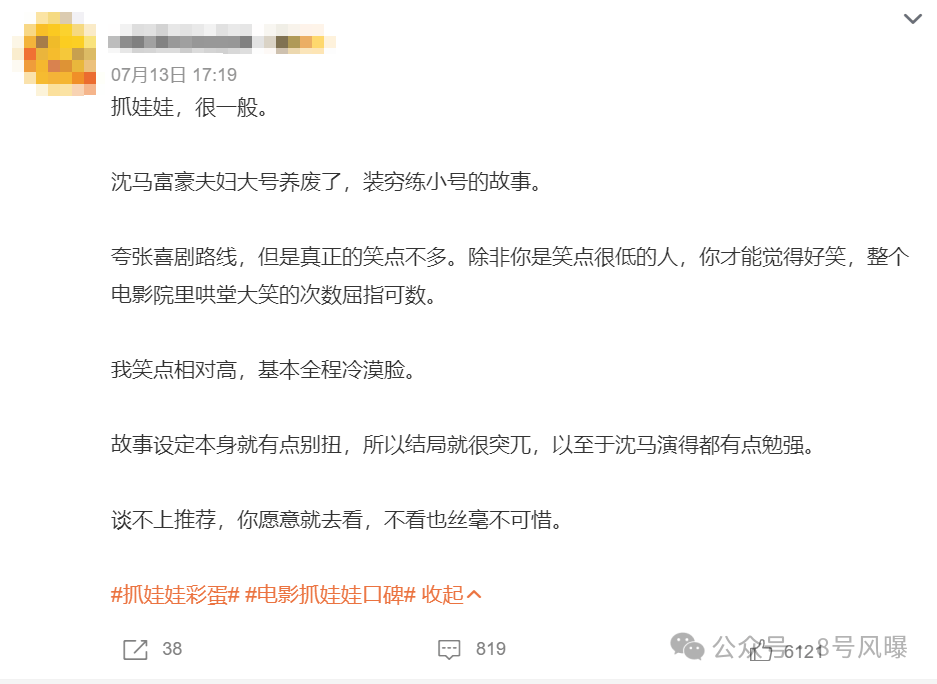

影片在正式上映前便因网络热议引爆话题,其中关于02和稀泥的结局引发广泛争议。有观众质疑这种设定是否具备现实警示意义,而部分网友则直言该片表现平平,本质上讲述的是沈马富豪夫妇因大号经营失败转而以‘装穷’姿态运营小号的故事。尽管影片采用夸张喜剧手法,但令人意外的是,其核心笑点稀缺,导致全场笑声寥寥。

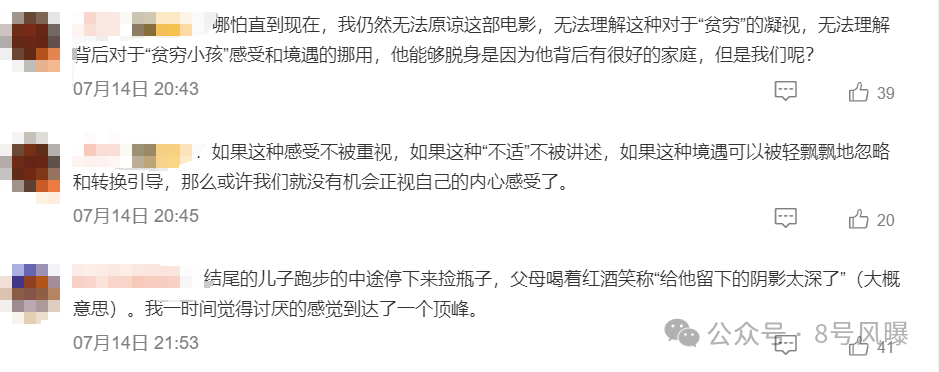

部分观众对影片中贫困主题的呈现方式表示质疑,认为其过度聚焦底层困境并可能引发对弱势群体处境的不当挪用。影片中马继业得以摆脱困境源于其优渥的家庭背景,而普通人在相似处境下往往缺乏这样的机会。更具冲击力的是结局场景,当儿子跑步途中停下捡拾瓶子时,父母举杯轻笑,戏谑地提及'给他留下的阴影太深了',这种对困境的轻描淡写与冷漠态度令人不寒而栗。

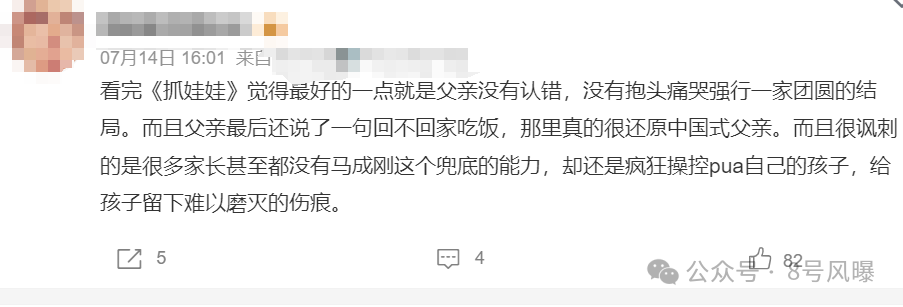

影片所引发的讨论主要聚焦于叙事结构与故事发展,但真正引发广泛争论的焦点在于影片结局的设计。不少观众指出,影片最令人难忘的片段恰恰是结局中父亲未予认错的处理,这种对传统团圆结局的颠覆打破了观众对家庭伦理片的预期。父亲临别前那句'回不回家吃饭'的台词,则精准呈现了中国式父爱的复杂性,同时以反讽手法强化了剧情张力。

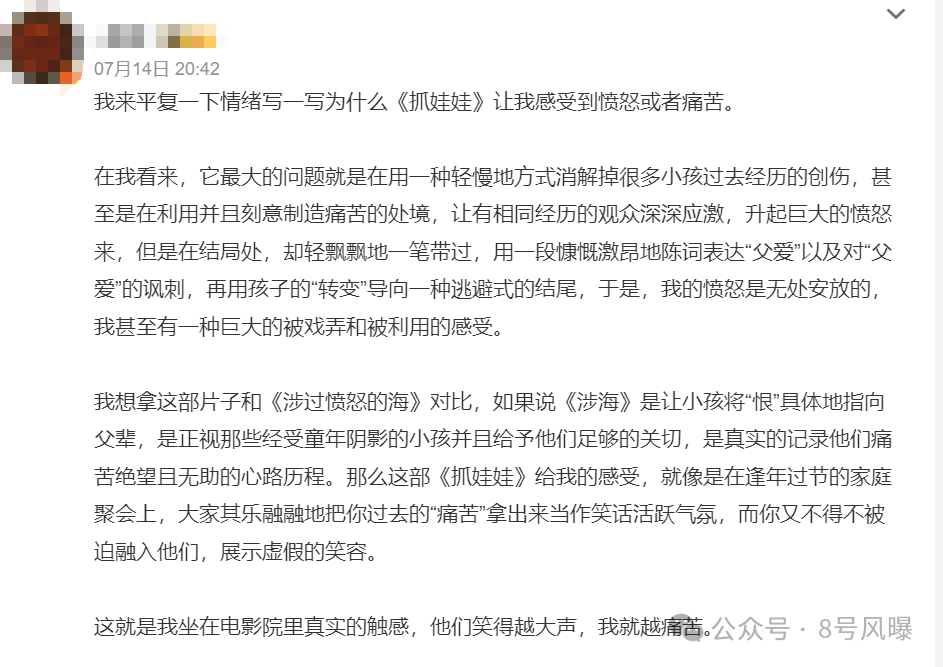

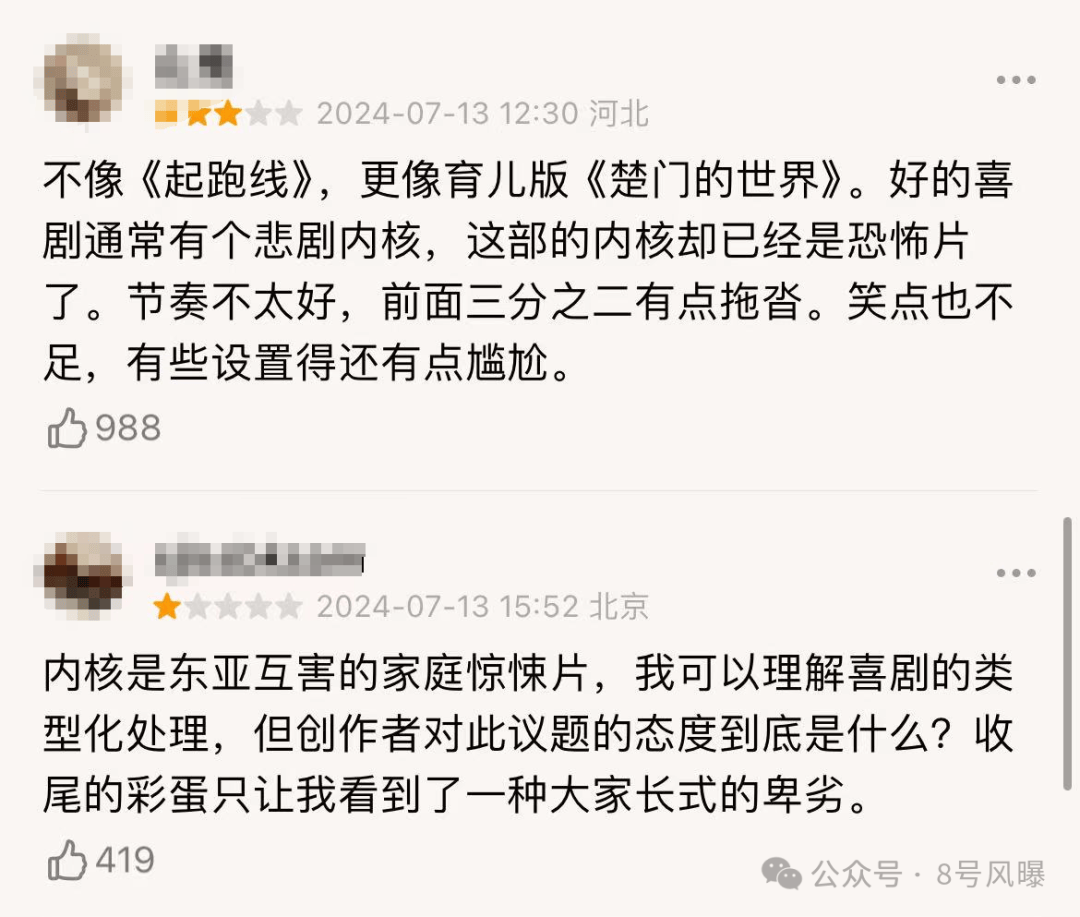

部分观众认为影片结尾处理方式存在争议,认为其以轻佻的态度淡化了孩童经历的创伤。影片被指通过刻意营造痛苦情境,引发具有相似经历的观众强烈共鸣与愤怒情绪,这种处理方式被质疑为对童年伤痛的消费。结尾本应着重刻画的内容,却以轻描淡写的方式带过,仅用一段充满矛盾的宣言式台词完成对"父爱"的颂扬与嘲讽,并借由孩子的"转变"导向一种回避式的收束。相较之下,《涉过愤怒的海》通过具象化的方式让观众将仇恨指向父辈,以真实记录的方式展现童年阴影中挣扎的心路历程,而《抓娃娃》则被批评为在温情脉脉的叙事中,将过往伤痛转化为娱乐话题,迫使观众在集体欢笑中吞咽苦涩。

由此可见,电影结尾围绕马继业父母是否认识到自身问题并做出改变的情节,成为全片最具争议的关键节点,同时也引发了观众最强烈的情感冲击。

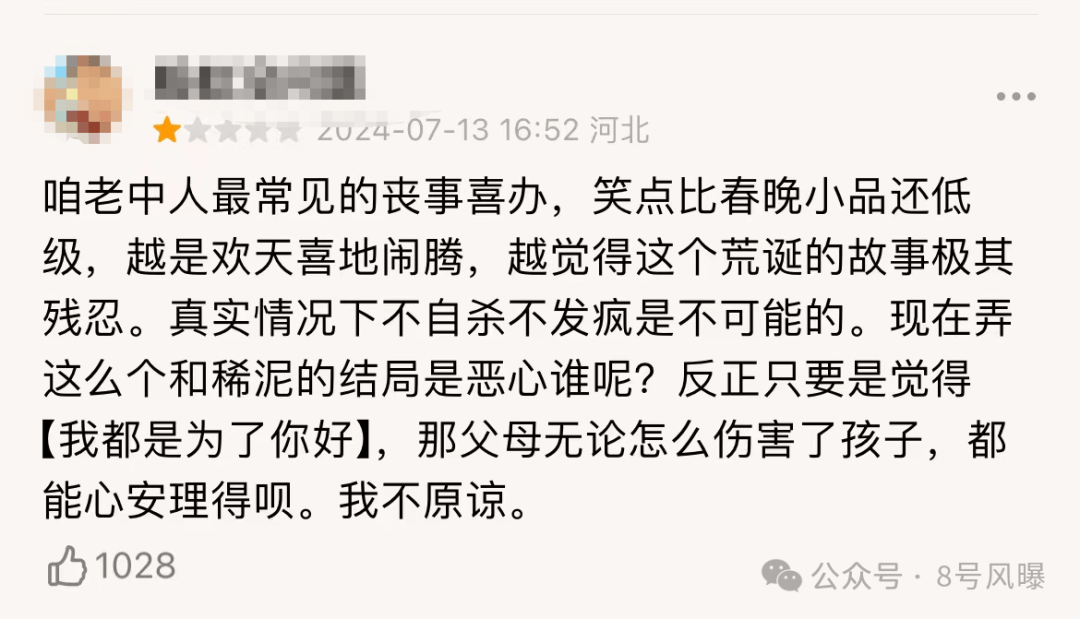

影片以喜剧形式呈现冲突,通过反讽手法强化了戏剧张力,但结尾采取的回避性处理却引发争议。部分观众认为这种妥协式结局削弱了对主角马继业的共情效果,使作品失去应有的警示意义。更有评论指出,该结局实质上构成了对现实问题的模糊化处理,导致观众误以为父母的"我都是为了你好"说教并无恶意,从而为家庭暴力等行为提供某种合理性借口。

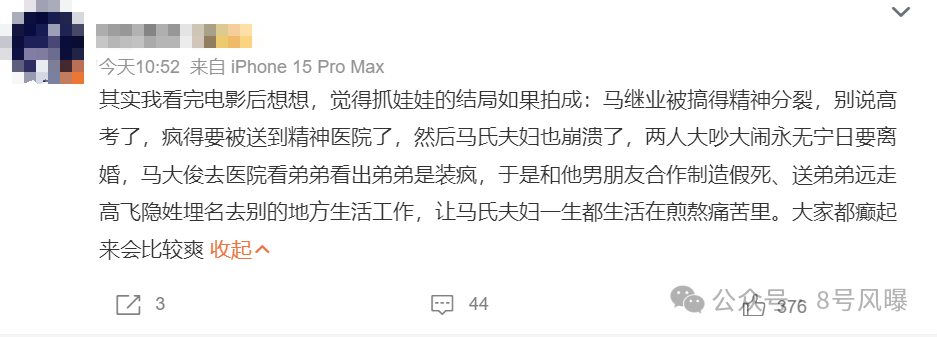

倘若此种手法无法实现批判目的,那么孩子将始终困于名为'家庭'的桎梏之中。影迷群体对此展开讨论,认为正是由于并非所有观众都能领悟结尾的反讽意味,因此采用极端却具有警示意义的处理方式,让马氏夫妇终生承受痛苦折磨,反而能更深刻地引发思考。

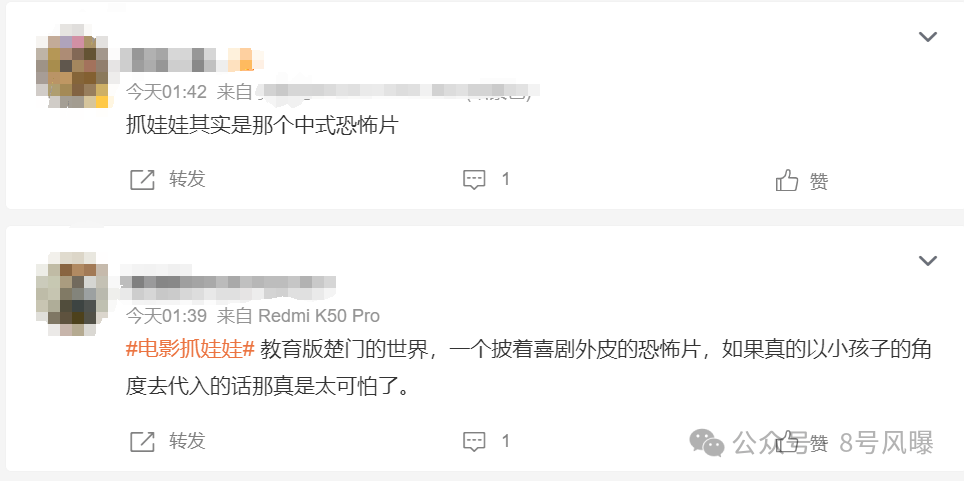

然而,从马继业的视角审视,《抓娃娃》这部表面热闹的喜剧作品实则暗含令人不安的恐怖内核。影片通过夸张的戏剧性冲突揭示东亚家庭中普遍存在的扭曲关系,当观众逐渐剥离笑料的包装,会发现其中充斥着对亲情的异化与伤害。富人刻意营造贫困形象作为喜剧素材,父亲对子女人生轨迹的严苛控制,哥哥伪装成恋童癖人贩子的荒诞行为,以及奶奶以假死为手段的惊悚桥段,这些看似滑稽的情节在层层递进中形成心理压迫。恰如电影在制造笑料的同时也暗藏惊悚,以双面手法将家庭内部的暴力与操控包装成黑色幽默,最终让观众在笑声中感受到深层的社会批判。

在这一系列事件中,马继业始终蒙在鼓里,毫不知情父母早有安排。看似轻松诙谐的情节背后,实则暗藏对马继业精神折磨,这种反差恰恰凸显了影片深刻的恐怖感。事实上,影片营造的恐惧氛围远不止于此。例如,网友指出若以儿童视角重新审视,影片会呈现出惊悚至极的观影体验,堪称一部喜剧外壳下的恐怖佳作。

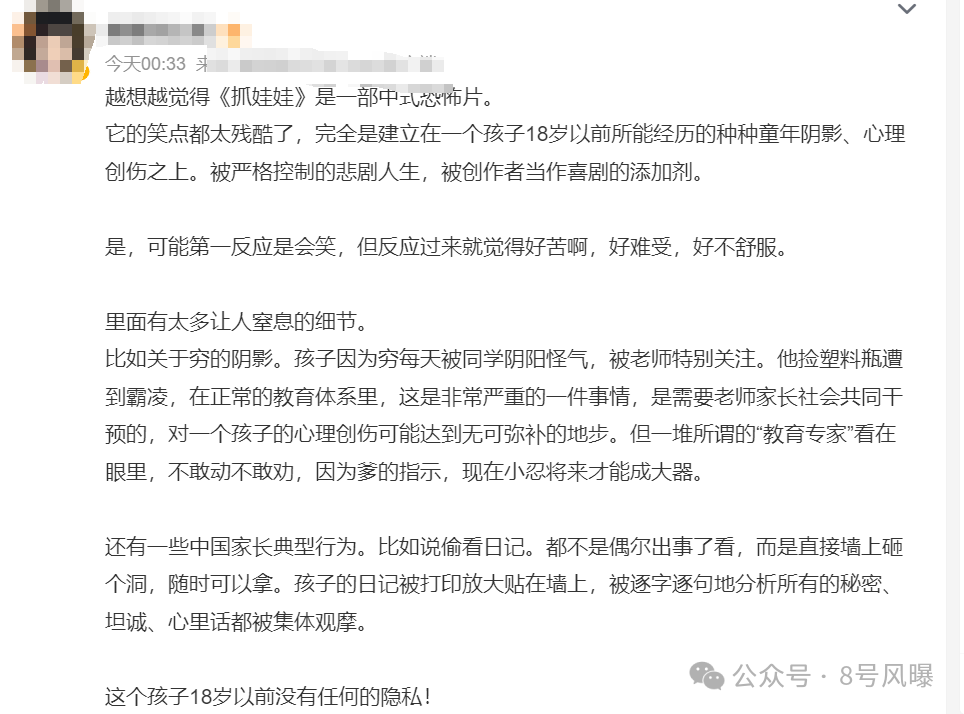

观众对电影的笑点设置提出了批评,认为其喜剧效果建立在深刻的童年创伤之上。影片中刻意呈现的被压抑的悲剧人生,被创作者用作喜剧元素的调味剂,使观众在最初产生笑声后,反而陷入强烈的情绪冲击。影片中诸如贫困引发的校园霸凌场景——例如因捡拾塑料瓶而遭遇欺凌、教师过度关注导致的心理压迫等细节,令人感到窒息。同时,片中展现的部分中国家长行为,如未经允许阅读子女日记等,因贴近现实而引发观众强烈共鸣,这种熟悉感反而强化了影片带来的压抑与恐惧。

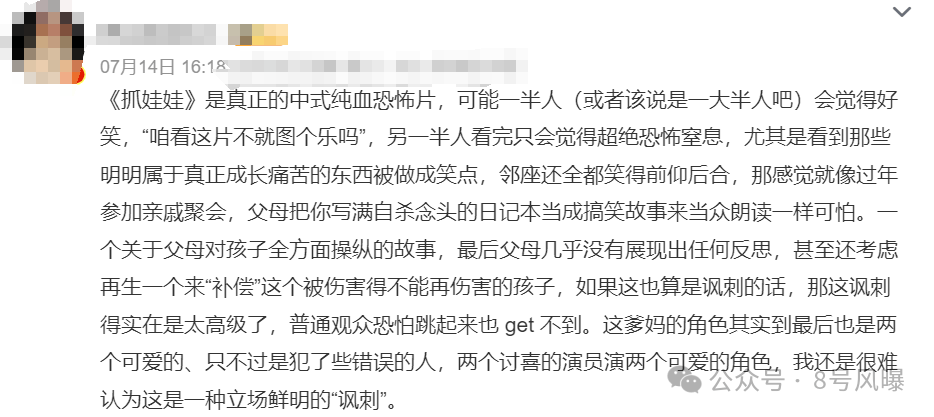

部分网友与马继业产生共鸣,联想到自身经历写道:"当真正属于成长创伤的内容被扭曲成娱乐笑料,周围人却笑得不停,这种体验犹如春节时节在亲戚聚会上,父母将写满自残念头的日记本当作趣闻轶事当众朗读,令人窒息的尴尬与伤害感扑面而来。"

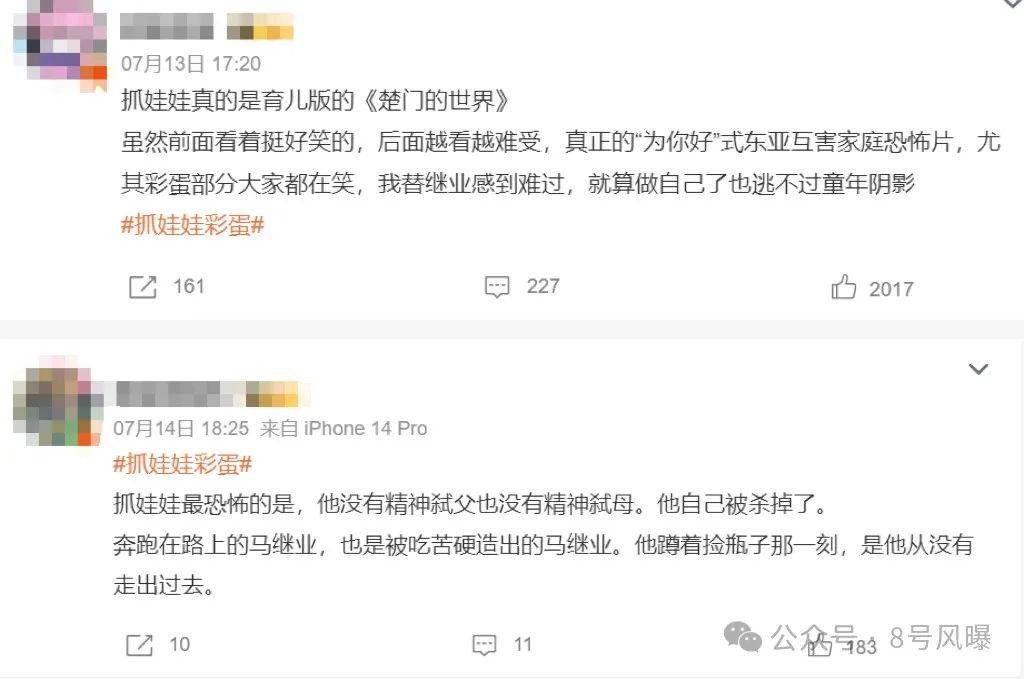

该影片呈现出鲜明的评价两极分化现象,前期看似荒诞可笑的情节在后期逐渐引发不适感,被视作典型的“为你好”主题东亚家庭恐怖片,这也是其引发大量负面评价的主要原因。部分观众评价指出,影片真正令人毛骨悚然的并非外部恐怖场景,而是主角马继业自身的精神困境——他并未真正实施弑父弑母的行为,反而在蹲着捡拾空瓶的瞬间,揭示了其早已深陷原生家庭的精神牢笼,这被解读为对“被照顾者”长期心理束缚的深刻隐喻。

不少观众指出,电影结尾处的彩蛋设计暗含某种家长式的操控意图,进一步强化了影片的恐怖氛围。

该影片基于真实事件的悲剧性改编,通过马继业这一角色的视角展现了一系列令人窒息的家庭困境,使观众在情感共鸣中深刻体会到人性虚伪与压抑的双重面孔。此类聚焦原生家庭问题的影视作品持续引发社会关注,例如《涉过愤怒的海》通过刻画父辈对子代的深远影响,既呈现了家庭创伤的复杂性,也因强烈的现实冲击力获得了广泛的讨论,其警示意义甚至促使影片标注了十八岁以下观众慎看的建议。

如果说《涉过愤怒的海》以深刻剖析的方式揭示原生家庭中父爱缺失带来的创伤,那么《抓娃娃》则通过轻松诙谐的叙事手法,对极端的鸡娃式教育进行辛辣讽刺。表面看似荒诞的喜剧外壳下,实则暗含对现实的深刻批判——当揭开其喜剧外衣后,呈现出的却是由真实个案拼凑而成的'惊悚片'效果。这种令人不安的内核,直指那些因童年创伤而终身受困的群体,暗示着原生家庭的伤害可能以扭曲的方式延续至成年。

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -