资讯分类

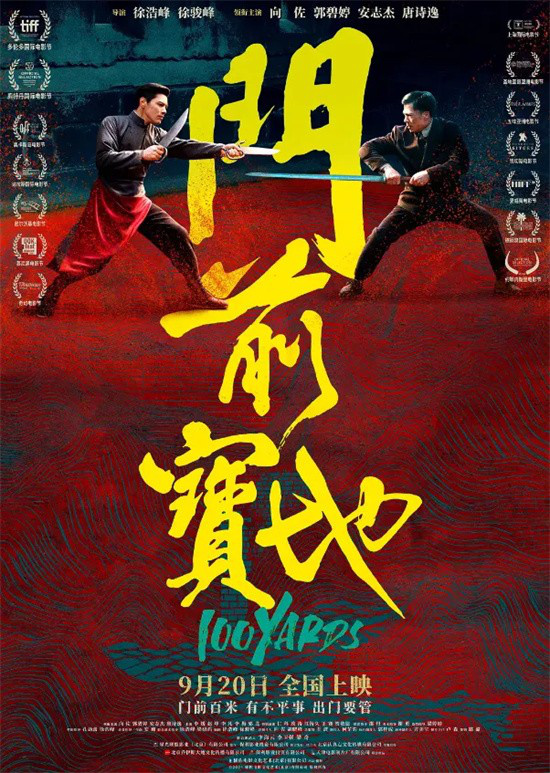

《门前宝地》:向佐成全民“热梗”,是谁之过? -

来源:爱看影院iktv8人气:249更新:2025-09-10 03:23:25

由徐浩峰担任导演、向佐领衔主演的电影《门前宝地》于9月20日上映,但仅维持了8天的窗口期,最终票房成绩仅为150万元。尽管市场反响相对平淡,影片却因向佐的投入式表演在网络上意外爆红,掀起了一波全民模仿风潮。

电影《门前宝地》中的一些经典场景在视频平台创下百万次播放量,其上线流媒体后更被观众称为"爆梗力作",大量观众因口碑效应而来观看,甚至有评论称其为"年度最佳喜剧片"。由此"向佐""烂片""搞笑""抽象"等词汇成为该片的标志性标签。作为一部本应呈现严肃武侠与动作美学的作品,为何会演变为充满喜剧色彩的娱乐化表达?向佐的表演引发争议背后,究竟应由谁来承担这场类型错位的创作责任?

本期《今日影评》特别邀请中国传媒大学教授索亚斌,深入解析电影《门前宝地》引发的"向佐热梗"现象,并探讨其背后更深层的舆论逻辑与社会心理。

《门前宝地》的口碑争议是否完全归咎于向佐?这部被归类为动作武侠题材的作品,如今却彻底沦为喜剧片,随着讨论热度持续升温,向佐似乎成为舆论焦点。在索亚斌看来,电影的票房失利及后续引发的各类调侃,向佐需承担主要责任。

影片揭示了现实:向佐尚未建立起足以打动观众的观众缘。许多观众在剧中察觉到角色沈岸与演员向佐之间存在深层的互文关系,例如沈岸师尊拒绝其进入武行的抉择,恰与向佐现实生活中父母可能对从商的期望形成呼应,这种艺术与现实的对照引发观众强烈共鸣。

人物形象与演员诠释之间的契合度是影响观众观影体验的核心要素之一。在《门前宝地》的创作中,角色设定与向佐的表演风格存在明显错位,这种不协调不仅未能强化剧情张力,反而因表演方式与角色特质的割裂产生出戏效果,导致观众难以建立情感联结,最终削弱了沉浸式观影的实现。

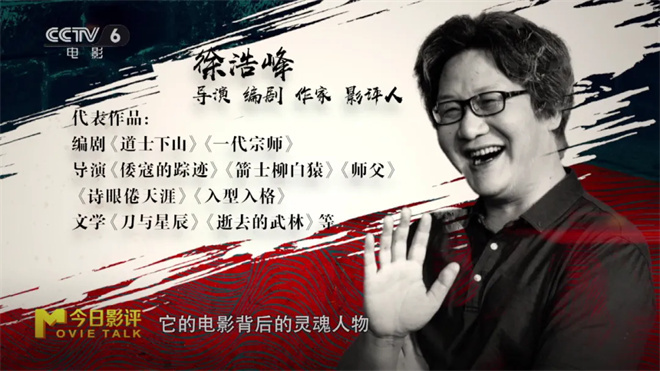

观众对某些经典片段的嘲弄最为集中,例如食指抵住鼻尖的标志性姿势,以及被改编为鬼畜视频的李小龙踢腿动作。这种现象实质源于观众对影片独特腔调的抵触情绪,而这种独特的腔调本质属于电影创作主体徐浩峰,而非演员向佐本人。

徐浩峰拍的电影如果用通俗的话来说,就显得有点做作。他在《箭士柳白猿》《师父》里早就习惯了这种风格,但《门前宝地》里这种做作的方式却让不少观众不太买账。其实电影在剖析武术方面下了不少功夫,比如首次完整呈现了咏春拳中的‘八斩刀’技法和对应口诀。对武术感兴趣的观众或许能从中获得独特体验,但现在的观众可能更在意的是看到的是否有趣,打斗是否够刺激。这种坚持在当下市场看来,反而显得有些不接地气,或者说是用力过猛。

武打片却因喜剧元素意外走红,这种趋势下,武打片是否还有其他可能?随着观众群体持续演变,年轻群体逐渐成为主力观影人群,传统武打类型片正面临前所未有的挑战。在这一背景下,徐浩峰选择回归武侠本质,通过影片呈现真实武林生态与精准武打设计,这种坚持艺术内核的创作路径,在当下娱乐化浪潮中展现出独特价值。

在《门前宝地》中,向佐饰演的沈岸虽怀有强烈进取心,却始终缺乏全局视野。他执着于用个人热血勇气挑战大师兄,试图通过战胜师兄来彰显自身价值,而师兄本意是为拓展武行格局。最终,凭借权谋手段登顶的贵樱成为最大赢家,这种反差凸显了角色间的命运碰撞。

随着社会剧烈变革和热兵器的普及,传统武行逐渐走向衰落。武术若要延续生命力,唯有融入教育体系与表演领域,方能找到新的发展方向。徐浩峰则借由人物叙事与武林传统,引导观众反思人类历史中多元理念如何驱动行动。此类思考不仅有助于突破个体认知局限,更能拓展人类对世界的理解维度。

武打片逐渐式微的现象,并非源于创作者能力的衰退或动作明星的断代,或源于电影工业对传统武术美学的解构。当《门前宝地》通过喜剧元素实现破圈传播时,不禁引发思考:在体能竞技逐渐让位于数字特效的当下,那些坚持武侠精神内核的创作究竟该如何突破类型窠臼?

《门前宝地》或许为徐浩峰的导演创作提供了深刻的反思,电影作为一种大众艺术形式,其核心在于与观众建立情感联结。无论是叙事节奏还是演员选择,都应注重引发观众的共鸣与沉浸体验。当创作者过度坚持个人理念而忽视观众接受度时,便如同两个互不理解的个体在碰撞,难以产生真正的艺术火花。尽管影片引发了争议,但“黑红”现象后,浮躁的批评声音逐渐沉淀,反而为武打片的长线发展提供了反思契机。

最新资讯

- • 明明颜值平平,还硬演“大美人”,这7位女星一个比一个辣目 -

- • 2024暑期档票房超百亿,新导演们凭什么挑大梁? -

- • 暑期的最后“1公里”,多部新片冲刺电影的夏天! -

- • 高叶工作室解散后援会:不再授权"官方"粉丝组织 -

- • 突遭冻结!涉任泉、宋歌、王京花 -

- • 刘钧 | 20年80部作品,他不止会演渣爹 -

- • 韩国综艺人李智秀去世 终年30岁 -

- • 《我的天才女友》第四季正式预告 莉拉莱农再相聚 -

- • 华纳音乐发文悼念李玟头七 周笔畅深夜缅怀太催泪 -

- • 全慧珍2025年重返荧屏!《骑行人生》饰职场妈妈 -

- • 助理曝黄子佼近况:人都平安,外界不用担心 -

- • 悬疑犯罪电影《谎言之躯》官宣阵容 陈都灵秦霄贤变身法医上演职场狼人杀 -

- • 《我在横店打篮球》“店BA”收官之战来袭,以拼搏之姿扬体育精神! -

- • 宝格丽致歉:尊重中国主权和领土完整的立场 -

- • 顾长卫执导电影《刺猬》曝公映海报 葛优王俊凯惊喜献唱片尾曲《何事梦里求》 -

- • 已故女星崔真实女儿举报外婆 半夜报警赶走姥姥 -

- • 邓佳鑫谈回归TF三代:离开的时间里和其他人没交流 -

- • 电影《逆鳞》今日上映曝“赢到底”终极预告 沈腾阴谋之下坚守兄弟情义 -

- • 《九部的检察官》张译又遭质疑,好演员为何频频困在“舒适圈”? -

- • 玖月晞告读者案一审判决 双方互相道歉并赔偿 -