资讯分类

“花学”再升级,《花儿与少年6》将内容烂牌打成流量王炸? -

来源:爱看影院iktv8人气:936更新:2025-09-10 03:09:43

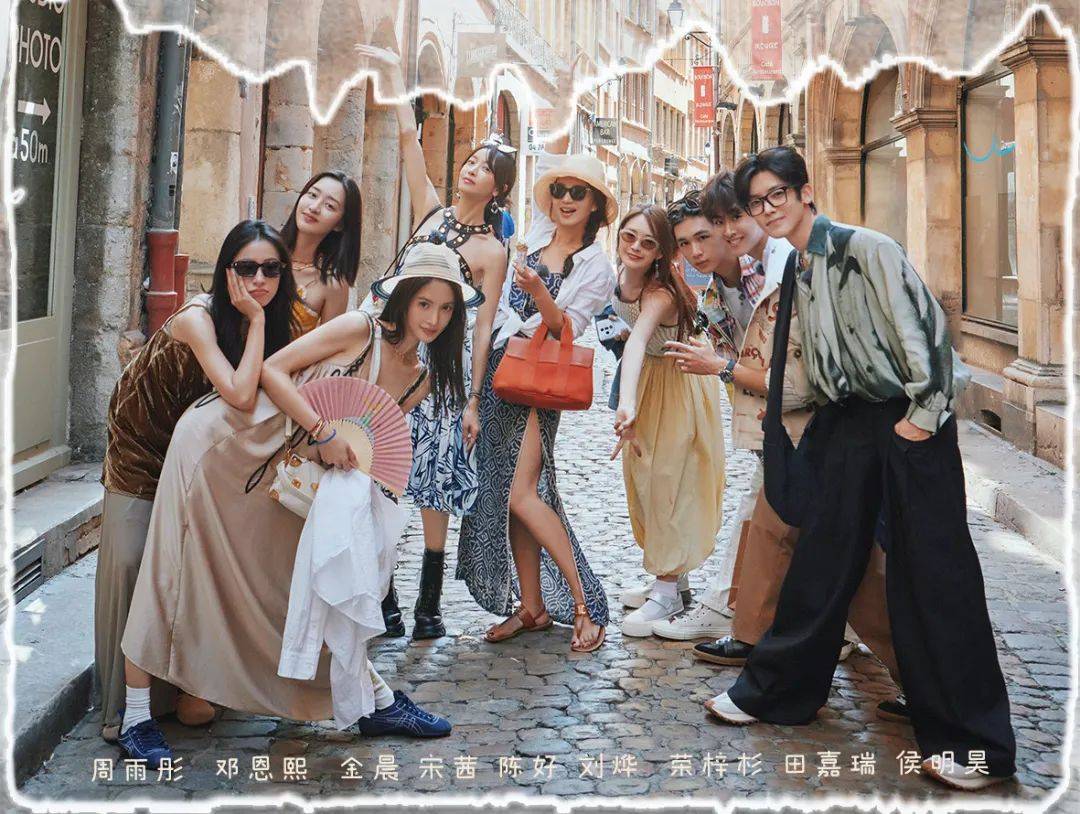

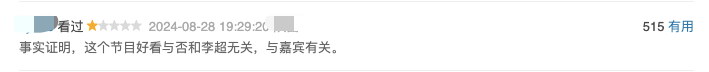

在“花学”现象引发广泛讨论之前,《花儿与少年6》便因“难看”成为观众评价的核心焦点。网友们的批评集中于节目形式与嘉宾表现的割裂感,诸如“强行塞入的嘉宾让内容显得尴尬”、“嘉宾之间缺乏真实互动,仅靠尬聊打发时间”、“节目沦为低质量真人秀,令人产生厌倦情绪”等表述频现网络。有豆瓣网友犀利指出:“节目成败与李超无关,关键在于嘉宾选择。”从节目效果来看,嘉宾配置问题成为核心痛点——本季共邀请9位嘉宾,创该系列历史新高,但数量优势并未转化为整体魅力,反而因缺乏凝聚力导致节目呈现“形散神离”的状态,既未激发综艺话题性,也未展现旅行类节目的专业深度,仅剩的看点反而集中于嘉宾间的小团体互动,引发持续争议。

令人意外的是,新一季《花儿与少年》在低调播出一个多月后,源自第二季的“花学”概念再度引发关注。诸如“笑死,花学又火了”、我做作业的阻碍——花学6学不完根本学不完 等话题在社交平台上持续发酵,带动更多人加入讨论行列。值得注意的是,尽管节目本身口碑褒贬不一,但网络热度却持续攀升,成为当前综艺市场的热点现象。随着“花学”逐渐成为节目与观众之间的纽带,以尴尬开场的《花儿与少年6》或将借势实现从内容短板到流量爆发的逆转。部分网友开始质疑“花学”的命名,认为该季更应被称为“周学”,因周雨彤的参与成为核心焦点。

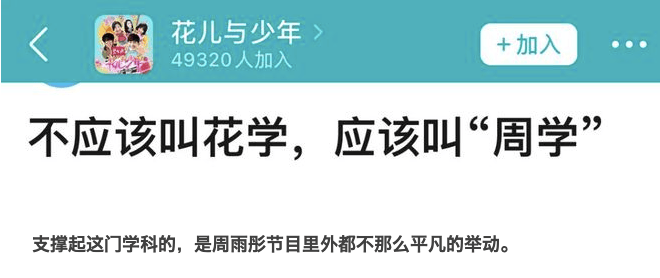

近年来,周雨彤在公众心中的形象经历了显著转变。这一变化源于她在节目内外的表现频现争议,多个事件引发网友广泛讨论,最终通过社交平台的传播与公众的多元解读,将她推向了舆论风暴的中心。回顾其在《花儿与少年6》录制期间的争议点,包括被指不合时宜的举动——如在法国观看奥运会后,将中国运动员遗憾的表情作为背景板拍摄微笑自拍并发布微博等行为。

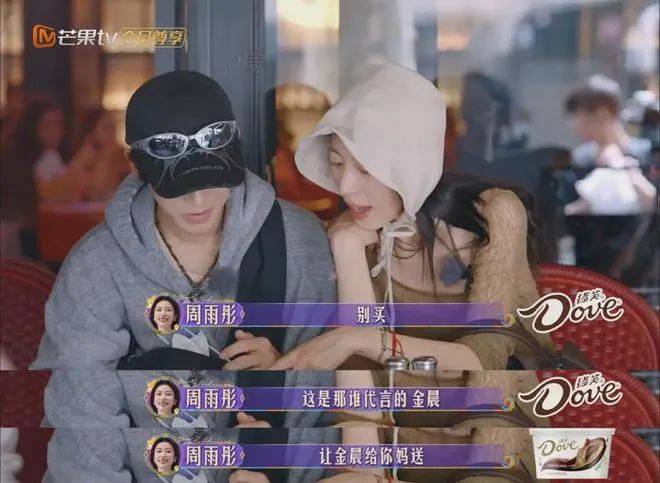

被质疑占用他人资源,当侯明昊为母亲代购化妆品时,周雨彤要求他勿自行购买,转而联系代言人金晨赠送,并额外为自己索要一份。

当宋茜身体不适时,周雨彤在用餐期间安排田嘉瑞陪同其返回休息室,展现出团队协作精神。

曾因某些举动引发争议,例如在私人空间未敲门径直进入、拆开他人赠送的礼物以及将整餐食物提前分食,供未到场人士享用,被质疑为‘垫吧几口’的不当行为。

周雨彤在盐湖涉水事件中展现出与以往形象反差的言行,曾以游泳VLOG活跃网络的她坦言恐水,却在下水时引发争议。据传其举止让男嘉宾产生亲密互动,导致网友质疑其言行举止,将谢娜的直言不讳、爽子的狂放不羁、宁静的特立独行以及毛阿敏的引战行为等标签叠加于其身上。随着相关讨论持续发酵,"松弛"人设逐渐瓦解,取而代之的是"mean"(恶意)的新形象。该形象的走红,源于网友的多元化解读——从短视频逐帧分解她的言行,到持续发帖深度解读,乃至构建系统化的科普课件,相关传播声量甚至超越过往热点。然而,部分争议内容频遭删除,如某则"周雨彤花学大合集"视频被反复下架,引发UP主持续8次上传的维权行动,最终被网友戏称为"天删彤姥"。这场舆论风暴不仅重构了公众对其的认知模型,更凸显了网络时代公众人物形象塑造的复杂生态。

此前,周雨彤凭借在都市剧中的职场女性角色塑造赢得观众关注。此次因参与《花儿与少年6》引发的争议性话题,使其知名度迅速攀升,但相关品牌合作项目因此推迟发布,显示出舆论对演艺事业的潜在影响。关于"花学"对周雨彤发展带来的长远效应,业界仍在观察中。第七期节目中的夜聊环节则成为争议发酵的转折点,节目组刻意设计的话题引导,引发了关于角色塑造与公众形象的深层讨论。

在《花儿与少年》夜间聊天环节中,侯明昊分享了对滑翔伞项目的个人期待,认为未参与体验的成员应在基地为参与者加油助威并协助拍摄。这一提议与前期因预算问题商定的"四人玩滑翔伞、其余人逛市集"的安排形成鲜明对比。陈好对此表达强烈不满,指出团队此前已达成共识,且未参与者的体验感会受到影响,更明确表示侯明昊的发言让她感到被迫融入集体,产生了无形压力。与此同时,周雨彤也借"法国站快闪活动"事件引发讨论——陈好曾建议诗朗诵作为节目的表演形式,但周雨彤与荣梓杉最终选择唱歌,导致陈好惊讶地质疑"不是说好了要一起读诗吗?"以及"节目都选好了怎么又变了呢?"。在后续的夜聊破冰环节中,周雨彤再次提及此事令陈好感到不适,而陈好则澄清自己并非直接导致对方不快的原因。这一番对话让陈好在节目访谈中感慨:"我可能无心的一句话就把别人得罪了但是我自己不知道。"网络舆论随之发酵,不少网友感叹陈好处境堪忧,认为该期夜聊环节的弹幕氛围令人窒息,更直言"这期花少夜聊环节像破冰更像陈好批判大会"。同时,部分观众调侃陈好入节目是期待类似花5的欢乐氛围,却遭遇"心眼子大会"的体验。随着节目进程,陈好的其他片段也引发关注,如当荣梓杉因输游戏需在国外当众跳舞时推脱,宋茜提议集体参与,陈好则坚决拒绝:"不,我是赢家,我不要!"这番言论直接推动了#陈好太飒了#话题登上热搜。节目初期,陈好虽有"万人迷"光环,但因指导新人导游引发#陈好压迫感#争议而未获广泛关注。而随着"花学"概念的迅速走红,陈好相关话题呈现戏剧性转变,#陈好来花少渡劫#、#陈好太惨了#等标签持续发酵,最终以"又飒又飒"的立体形象赢得更多观众喜爱。这种形象塑造不仅源于个人特质,更得益于同辈的互动衬托。

“花学”现象源自综艺节目《花儿与少年》,却在互联网生态中迅速发酵。它看似是节目内容的延伸产物,实则是网络时代特有的文化现象。网络舆论场中对此存在多元解读:一部分观众将其视为娱乐消遣,认为每日观看“花学”内容颇具趣味;另一部分声音则指出这实质是商业包装的产物,公众的注意力往往被营销策略所引导。更有观点认为,“花学”暗含群体性攻击意味,通过舆论审判对特定对象实施道德批判。这种充满争议的现象不仅助推《花儿与少年6》实现反向热度攀升,更成为当下综艺市场独特的传播景观。然而对于主流平台制作的节目而言,其出圈并非源于内容质量本身,而是依赖嘉宾的争议性人设,这种“黑红”效应是否意味着综艺创作正陷入新的困局?

最新资讯

- • 最高涨幅超27%!迪士尼大幅上调流媒体服务价格 -

- • 《变形金刚:起源》伦敦首映 寡姐、锤哥红毯合体 -

- • 曝吉赛尔邦辰将回归维密秀 9月26日流媒平台播出 -

- • 《斯巴达300勇士》将拍剧集 扎克·施耐德回归执导 -

- • 闪婚闪离,百亿女星收割机还是栽了? -

- • 电视剧《大海道》定档9月22日 逐梦沙场热血驰骋 展现壮美新疆 -

- • 花3000刀请的婚礼摄影师,结果新娘被拍成"大头娃娃"?!网友:小学生都拍得比这好! -

- • “晴格格”卖货,消失的阔太 -

- • 近十年5部国产爆款良心剧,一部比一部精彩,错过一部那就太遗憾 -

- • TVB女星笃信风水已转行,入行10年被定型小三,现变身职场女强人 -

- • 《只此青绿》北大首映 导演:希望让更多人看到《千里江山图》的美 -

- • 郭富城给方媛买珠宝 出手阔绰一路帮娇妻拎战利品 -

- • 一口气连刷8集!国漫又放大招 ,剑来! -

- • 又一个“好爸爸”塌房!酗酒、家暴、深夜发疯、死缠前妻:我真的好爱你! -

- • 北美暑期档低开高走,今年还有大片能救市吗? -

- • 大S具俊晔时隔23年重逢画面曝光 二人紧密相拥喜极而泣 -

- • 网友香港餐厅偶遇郑欣宜暴瘦明显 大方合照对镜甜笑状态佳 -

- • 曝经纪人曾吹嘘刘昊然喜欢她 造型师辟谣称“纯属胡编乱造” -

- • 《半熟男女》开播拉响纯爱战士警报 生花剧场聚焦真实爱情观 -

- • 三个“待爆帝”的吸粉套路 -