资讯分类

杨丽萍怎么落到这步田地 -

来源:爱看影院iktv8人气:799更新:2025-09-10 03:08:42

著名艺术家杨丽萍再次登上热搜榜单,引发广泛关注。这一现象再次印证了公众对她的持续关注,相同的话题再度成为讨论焦点。

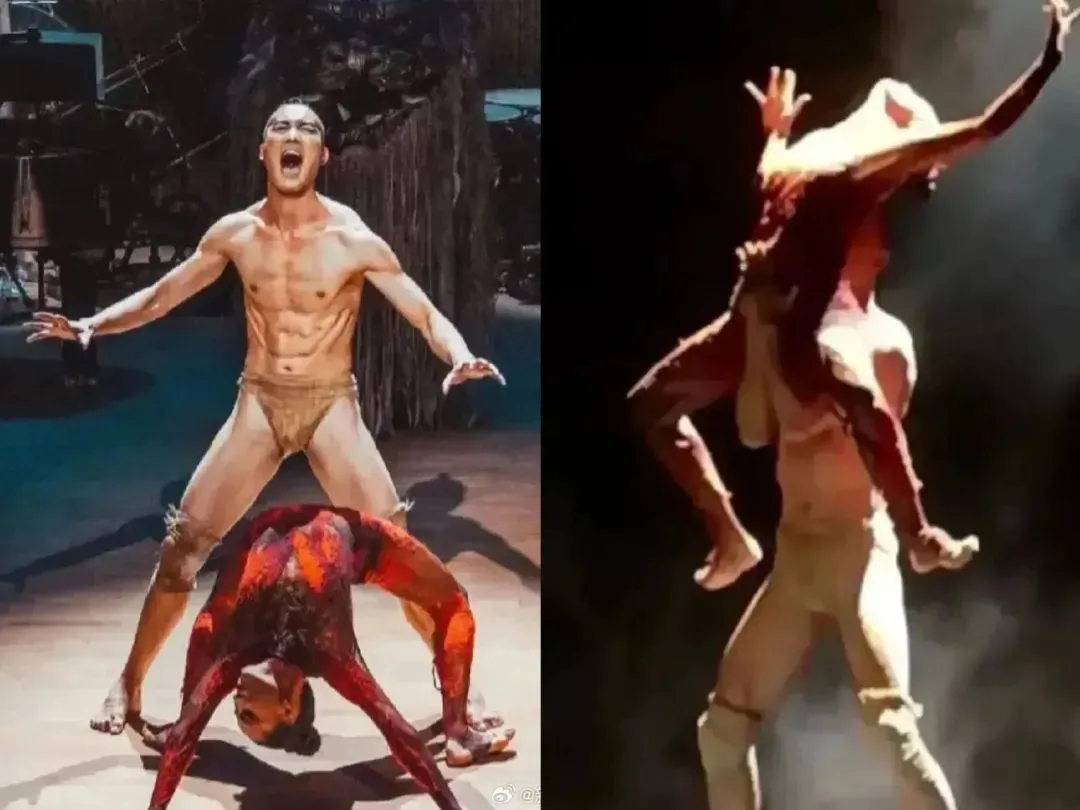

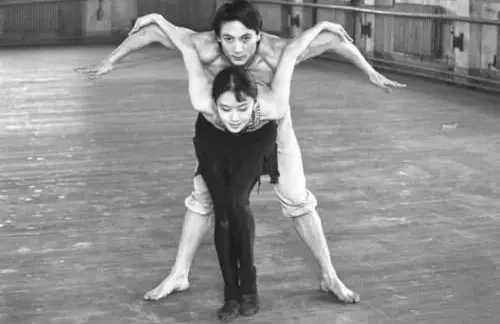

作品采用多重视觉尺度设计,观众进入场景后首先注意到的是男演员上半身裸露的造型,下半身仅以丁字裤遮掩;女演员则通过舞衣的透明材质呈现若隐若现的视觉效果,隐私部位被完全遮挡。该作品由杨丽萍基于《春之祭》进行重新编排,其中"阴阳双修"段落运用充满张力的肢体语言,展现人物间亲密互动的叙事张力。

令人震惊的是,在媒体报道的推动下,网友群体情绪激烈,纷纷表达强烈不满,认为该内容存在‘少儿不宜’的问题,且违背社会公德,甚至呼吁予以封禁。

Sir连续两天未参与冲浪活动,却目睹了令人咋舌的网络现象。当一些网友在短视频评论区肆意调侃时,却又对杨丽萍的表演艺术进行无端指责。在当前的互联网语境下,杨丽萍的公众形象已被扭曲为"妖婆"、"耍流氓"等恶意标签,其艺术价值反而被忽视。

从引领潮流到遭受质疑,杨丽萍由民族艺术象征跌入舆论漩涡。她的遭遇折射出文化现象的复杂性,看似针对个体的批判,实则波及整个艺术生态。昔日,杨丽萍作为舞蹈界权威与民族文化使者,其艺术成就无可争议。而今舆论却聚焦于其所谓"晚节不保",仍需肯定其早期作品的积极意义。

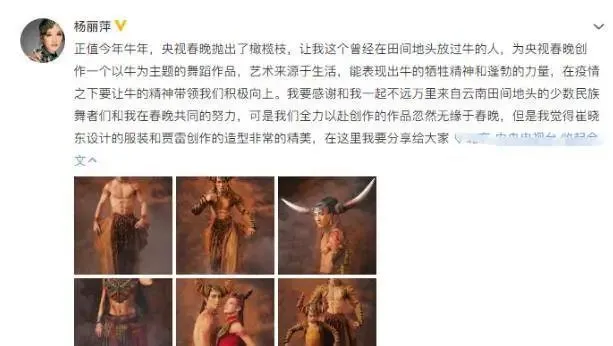

然而,那些指责杨丽萍作品“低俗”的声音,是否真正体验过现场演出、对比过新旧版本的差异?多数人或许仅通过照片或剪辑片段形成认知。实际上,在“低俗”画面引发舆论风波之前,杨丽萍早已成为被指针对的对象。她自离开春晚舞台后,便失去了官方平台的庇护。两年前,她曾公开分享一组照片,透露自己应央视邀请创作的以“牛的牺牲精神”为主题的节目未被收录于春晚。不难发现,节目中演员的造型与装扮,与当年被大众认为“太土太丑负能量”的《云南映像》有着相似之处——充满原始美感、力量感与生命活力。

在舞台之外,杨丽萍的生活方式常被外界视为与众不同。她曾分享独处时的火锅时光,展现独立女性的自在与从容。然而,网络上仍有人感慨:‘一个女性最大的遗憾是没有子女。’

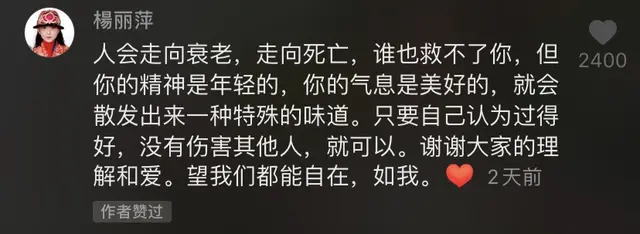

杨丽萍因指甲过长不慎打翻咖啡,引发网友对其行为的激烈批评,诸如"扔垃圾"、"没素质"、"晚节不保"等言论层出不穷。这种舆论风暴甚至蔓延至日常生活场景,比如享用烤肉时也被贴上"人设崩塌"的标签。面对铺天盖地的指责,杨丽萍却长期选择沉默。但每当她选择回应,那份字里行间流露的自信、清醒与从容,总能将各种无端指摘转化为自取其辱的笑柄。

杨丽萍终究是一位艺术家,她始终将重心放在舞蹈创作上,鲜少主动现身媒体。然而,这届网友似乎难以克制——那些带着偏见与不理解的言论,竟开始对杨丽萍的"艺术"展开攻击。两个月前新版《孔雀》剧照曝光后,有声音指责其造型"过度暴露且不雅"。事实上,演员们穿着紧身服饰进行表演,但某些博取眼球的媒体账号却刻意对男性角色的私密部位进行遮挡处理,制造出一种"已然暴露"的视觉误导。

显而易见,当前网络环境中最契合的部分公众角色,或许是道德监督者与艺术审查员。杨丽萍的得意门生肖蓉雨近日公开与男演员的亲密舞段,此次服装设计无懈可击。然而,部分网民却以道德绑架的方式博取关注——"此类舞蹈本应由伴侣演绎,与异性共舞是否逾矩?"此类言论显然将艺术表现形式与道德标准强行绑定,实则掩盖了对专业艺术创作的真正关注。

在主流评价体系之外,杨丽萍的艺术成就逐渐被大众遗忘,人们对她的舞蹈本身也缺乏真正的关注。当《孔雀》屡获国家奖项、被奉为少数民族文化的瑰宝时,它在大众眼里不过是个“健康唯美、高雅艺术”的标签。然而当这些光环褪去,杨丽萍试图突破既有框架重塑艺术表达时,舆论却瞬间翻转,那些关注她私生活细节、批判《孔雀》内容低俗的人群,实则并非舞蹈艺术的真正受众。他们从未真正走进剧场,对艺术的感知始终停留在流言蜚语之中。一场舞蹈的审美价值,远不及八卦话题更具吸引力。

这种认知偏差早已显现:当杨丽萍以纯粹艺术追求在舞台上呈现无意识形态色彩的美时,质疑者却将其视为“不正常”的表现。他们用所谓的“民族情感”为由,否定任何形式的艺术创新,仿佛西方艺术体系就是洪水猛兽。这种非理性的批判背后,是既定社会规范对审美自由的压制。在特定历史阶段,审美本身被判定为“有罪”,人们的生活被严格限定在生产与革命的框架内,任何与之偏离的文艺形式都被贴上“小资情调”的标签。

如今我们看到的《孔雀》所展现的纯粹美学,实则是对时代桎梏的突破。它以不带政治宣传、不需兼顾家国叙事的方式,实现了艺术与人性的直接对话。这种表现形式在当今语境下被视为“正常”与“健康”,但在杨丽萍的青年时代,却曾被当作需要批判的“毒草”。艺术的纯粹性在特定历史时期难以为继,而今天这份坚持与突破,恰恰印证了文艺发展道路的曲折与珍贵。

如今网友因一件演出服与一段模仿孔雀交配的舞蹈,便认定杨丽萍背离了传统。这种看法实则是对她的误解,也是她当年挣脱束缚的证明。若将自由灵动的孔雀再次囚禁于刻板框架,便辜负了她对舞蹈的革新。翻阅杨丽萍的采访,最令人震撼的是——在艺术领域,几乎无人能像她这般纯粹。这份纯粹铸就了她的叛逆精神。八十年代初,她被西双版纳舞团发掘,卓越的肢体条件使她迅速成为焦点。然而,她自幼生长于自然怀抱,舞蹈对她而言是随心而动的表达。当时舞团的训练却充满机械性,照搬苏联芭蕾体系,要求统一唱诵样板戏,追求标准化表演。这种模式扼杀个性,推崇模仿,而杨丽萍正是以独特的方式突破了这些桎梏。

杨丽萍始终无法与节奏同步。她并非没有尝试过改变,"但每当旋律响起,便顾不上其他"。于是,在他人只需按部就班完成基础动作便能获得补贴的舞团里,她只能独自承受冷落。然而,即便身处孤独与被冷落的处境,却始终未能动摇她坚守自我的决心。

杨丽萍曾感慨道:“我上辈子或许是一只孔雀。”她以对完美的执着追求和永不低头的傲骨闻名。当团里的舞蹈无法满足她的艺术追求时,她便独自留在舞室,直到深夜众人散场后才继续打磨。1986年,她创作了独舞《雀之灵》,却再次遭遇团队的忽视。她没有沉溺于自我怜悯,而是骑着一辆破旧自行车,亲自将录像带送至组委会。舞蹈界常说,杨丽萍的成名是一场“胳膊扭断大腿”的逆袭。她的灵动与轻盈,源于对自然的深刻感悟和内在的生命力,这种源自大地的质朴与创造力,在那个压抑个性的年代显得尤为珍贵。正是凭借对艺术的极致真诚与坚持,她突破了时代桎梏,展现了独立的艺术人格。1999年,功成名就的杨丽萍选择回归云南,与山村青年共同清理尘土,将白族民间舞蹈的粗粝与生命力融入《云南映像》,为传统艺术注入新的活力。

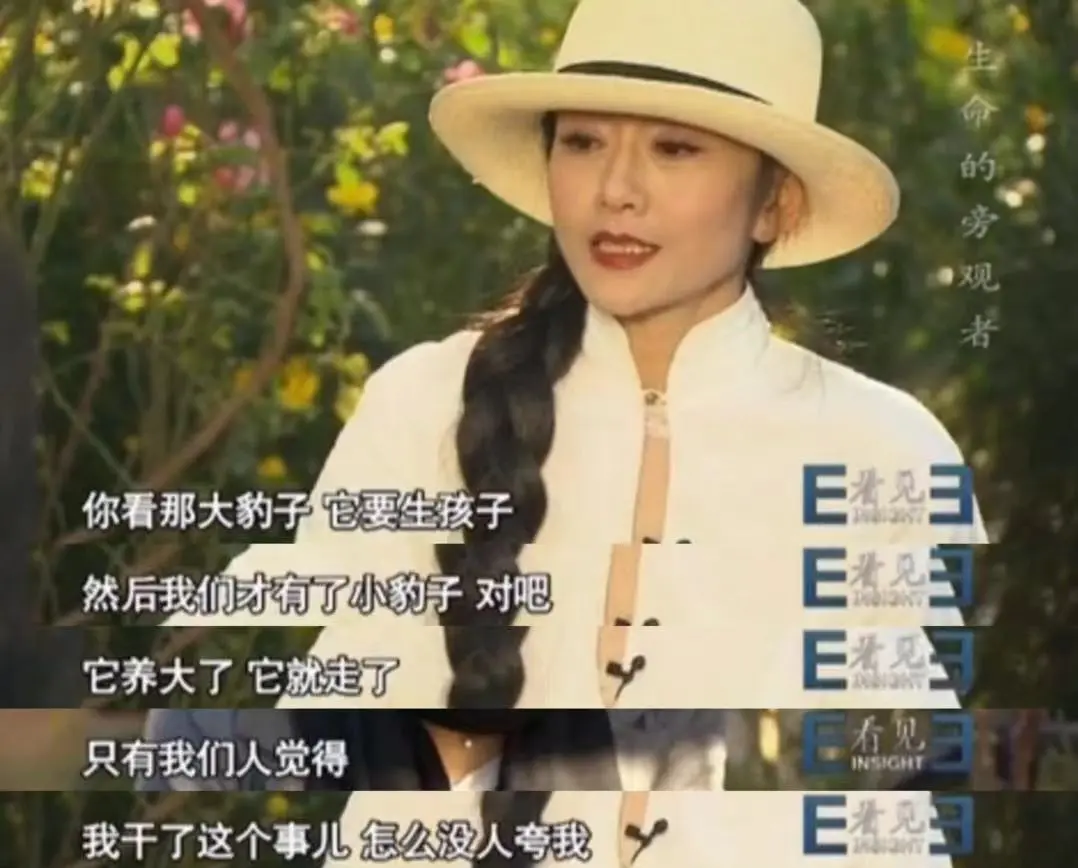

杨丽萍身上承载着诸多赞誉,但多数都围绕着主流叙事展开。她始终以清醒的态度保持距离,与这些光环之间存在着难以跨越的界限。当记者询问她创作《云南映像》的初衷,是否认为传承家乡文化是自身责任时,杨丽萍以独特的比喻回应:就像母豹孕育幼崽,待幼崽成长后便悄然离去,唯有人类总在自诩完成了某种使命却鲜有人给予肯定。

值得注意的是,杨丽萍在采访中最受触动的并非记者的问题或是镜头下的自我呈现,而是手中那朵静静绽放的茶花。她曾说,一朵花、一棵树,都能成为她的孩子,这种与自然共生的温情让她心生欢喜。岁月流转六十载,这位六十五岁的艺术家依旧保持着对艺术的赤诚与纯粹,不追名利,不计得失。当世间的浮躁与功利缠绕年轻一代时,杨丽萍那份超然物外的创作态度显得尤为珍贵。她曾历经时代桎梏,那个被样板戏禁锢、被体制压制的年代,无数有才华的青年只能困守县城文工团。而今那些对她评头论足的声音,是否曾体会过她当年在艺术道路上的挣扎?是否理解过那个特殊年代里,艺术工作者承受的压抑与苦闷?

当代社会呈现出一种令人忧虑的早衰倾向。面对那些未被主流认可、突破常规认知的创作,我们不再报以掌声,甚至拒绝接纳,丧失了探索与思考的热情。人们习惯于凭借本能的道德判断,对那些需要反复咀嚼、才能领悟其深层价值的艺术作品进行粗暴批判。例如,探讨人性与情欲的《甜蜜蜜》被指三观不正,改编经典、敢于创新的《中国奇谭》被视为消极厌世,而反映现实困境、充满人文关怀的《我不是药神》则被贴上负面标签。这种现象折射出文化领域缺乏向上攀升的活力,大众更倾向于追捧低俗化的内容,以至于创造一部杰作的难度远超毁坏一部杰作的速度。我们热衷于宣称《霸王别姬》是华语电影难以超越的巅峰,却在现实中不断见证其悲剧性情节的重演。无意识的群体沉醉于对程蝶衣的围攻,以道德绑架之名否定其艺术价值——指责他沾染鸦片、生活放纵、与袁四爷有染,批判他立场摇摆、为日本人演出、拒绝政治宣传。最终,当这些指责成真,我们失去的不仅是程蝶衣这个与艺术心灵相通的灵魂,更是那个能将传统国粹转化为艺术瑰宝的标杆。剩下的,是趋炎附势的虚伪者,是缺乏生命力的民族艺术。网络上的伪善之徒正悄然凝聚成一股破坏力量,他们并非针对杨丽萍般的纯粹艺术灵魂,也非摧毁包罗万象的创作生态,而是有意无意地摧毁着那个看似多元实则被无形枷锁禁锢的现实——我们沉迷于数据操控下的单一声音,在喧嚣中沉寂,在虚假的繁荣里扼杀了真正有价值的创作空间。

最新资讯

- • 燃起来了!暑期档单日票房创新高,总票房超40亿 -

- • 刘诗诗沙漠诗意大片释出 野生晒斑妆个性十足 -

- • 泰裤辣!王一博分享六宫格随拍 穿赛车服拿头盔帅气十足 -

- • 《企鹅人》《沙丘:语言》等华纳剧集转至HBO播出 -

- • 小小彬高中毕业近照曝光 暑期打工体验生活 -

- • 播一半就收官?《金庸武侠世界》“断崖式”停播,观众:资本傲慢的下场 -

- • 唐嫣诉营销号侵权 侵权文章现已删除 -

- • 抓娃娃救活暑期档,沈马组合鸡娃不合理,剧情大BUG被忽略? -

- • 成毅工作室回应近期争议:从未滥用替身及改剧本 -

- • 动画电影《一千零一夜之拯救黄金城》火爆热映 口碑飙升热血励志引观众共鸣 -

- • 恭喜!江若琳官宣生子 晒一家三口照片好幸福 -

- • 刘亚仁共犯多达20人 曾帮助友人梁某潜逃海外 -

- • 《少年白马醉春风》定档,何与侯明昊主演,男性玄幻剧,打斗爽剧 -

- • 倪妮穿粉色亮片礼服如美人鱼 长发随性披散锁骨迷人 -

- • 周润发称当演员很辛苦:“当明星就简单很多” -

- • 龚琳娜收到秋瓷炫的礼物 晒照称“有空去我家乡贵州” -

- • 都给我看!烂番茄100%,离神作不远了 -

- • 杨紫粉丝对接号发文否认与霍建华二搭演《大医》 -

- • 黄子韬回应与徐志胜组cp:应该不会有人嗑吧 -

- • 《错位》张晴之死真相浮现,作案之人并非唐寻、顾己鸣 -