资讯分类

《小小的我》:一流表演,一流宣发,半部佳片 -

来源:爱看影院iktv8人气:555更新:2025-09-09 05:03:55

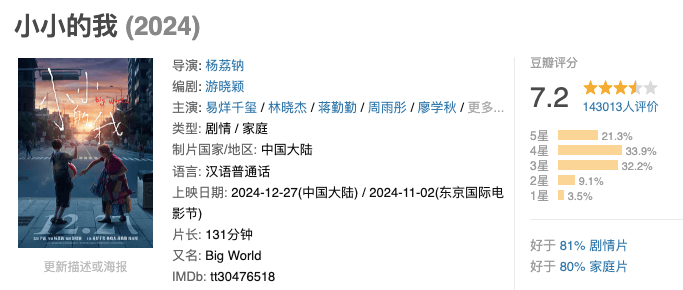

由零壹撰写的报道指出,《小小的我》在豆瓣平台上的初始评 分为7.4分,随后经历小幅波动后稳定在7.2分,与同期上映的《送你一朵小红花》保持相同评分。

影片最引人注目的无疑是易烊千玺的表演表现。其作为演员的专业素养与表演成果相较过往作品有显著突破,甚至可触及影帝级别的高度。除却这一核心亮点,其余部分虽偶有精彩片段,但整体呈现出碎片化叙事与情感层次的不协调,似乎存在因过度迎合市场需求导致的艺术表达断裂。影片对主演表演的过度侧重,也使得视听语言与叙事结构等要素未能提供充分支撑,间接削弱了表演本身的感染力。因此,豆瓣7分的评分精准反映了影片的综合表现。这是一部具备争议性话题的影视作品,观感质量稳定在平均水平之上,但尚未达到毫无瑕疵的佳作境界。

影片采用半纪录片风格呈现,除春梦、蜕变、生死之间的三场“梦中戏”外,导演在视听语言上保持克制,通过大量留白赋予刘春与自我对话的空间。这种独角戏式的叙事结构形成强烈的情感冲击,使观众得以深入体验角色的内在困境。相较于《送你一朵小红华》等同类型作品,《小小的我》展现的独特性在于家庭叙事维度的重构:故事实质的女主角是外婆,第二女主应为母亲,而非周雨彤饰演的雅雅。外婆与母亲在性格特质及应对苦难的方式上呈现差异性,却共享着深层的矛盾性,这种复杂性构成了刘春家庭关系的底色。影视作品中常见的亲子关系往往被塑造成无条件的情感付出,但现实中的家庭关系却常隐含对至亲的矛盾与控制,这种“两面性”恰恰印证了人性的普遍特征——论迹不论心。

影片的第二大特色在于对情欲元素的坦然呈现。周雨彤饰演的雅雅与刘春和之间的情感纠葛在社交媒体平台引发了广泛讨论与争议。部分网友质疑该情节的合理性,认为对刘春和情感追求的刻画存在冗余之处,然而从创作者视角审视,这种直面人性复杂性的叙事恰恰凸显了《小小的我》在主题表达上的突破性。

有观众指出周雨彤在影片中的擦边行为颇具喜剧效果,而《小小的我》的核心矛盾在于刘春和对雅雅产生的复杂欲望,这正是导演试图通过角色关系展现社会议题的关键路径。然而,影片在尺度控制上可能为了迎合商业市场而有所妥协,导致表达力度减弱。导演对脑瘫患者群体的态度始终保持着平等与尊重——他们并非智力缺陷,而是拥有与常人相同的生存诉求,包括生理需求与社会认同。这种诉求的实现方式值得探讨,但公众首先需要摒弃将他们边缘化的惯性思维,避免以居高临下的姿态看待他们的困境。

作为文艺片导演,杨荔钠在亲子关系与情欲主题的刻画上展现出独特功力。其代表作《春梦》《春潮》《春歌》(后改名《妈妈!》)均聚焦母女情感,其中《春梦》已着重探讨被压抑的性欲望表达,《小小的我》则在该系列中延续了对家庭伦理的深入挖掘。但值得注意的是,影片未能将导演擅长的叙事维度有效整合,反而陷入表达碎片化的困境。

这种"拧巴"的创作状态源于导演在文艺表达与商业诉求之间的摇摆。尽管影片将大量篇幅用于展现刘春和的个体困境,却试图同时融入母女关系、社会议题等多重维度,但缺乏叙事焦点的统摄。这使得除刘春和、外婆、母亲等核心人物外,其他社会角色均呈现出脸谱化的倾向,削弱了影片的真实感染力。最终,电影的主题表达高度依赖易烊千玺的表演呈现,未能形成更为立体的叙事结构。

相较于“春三部曲”《小小的我》更注重面向大众化的受众群体,其票房目标也更为明确。这种定位或许正是影片结尾未能达到更深层次表达的原因。影片通过一张录取通知书将情感收束至“治愈”的归宿,使整体气质趋于平淡。当刘春和在写信投诉公交司机时,他曾坚定地宣称“写了就是结果”,这本应是对“结果论”的无声对抗,但最终叙事仍回归世俗意义上的成功结局,反而弱化了影片的思想深度。换言之,若刘春和未能展现出聪明才智与丰富内心,未能考取重点大学,他的成长轨迹又将如何?影片所呈现的他对爱与理想的执着追寻,这一过程本身已构成了价值的全部。易烊千玺在跨年夜和元旦期间分别斩获1.4亿、9300万票房,助力该片累计票房突破4.9亿元。据灯塔专业版数据,这使得易烊千玺作为男主角的总票房达194亿元,超越王宝强的193.33亿元,跻身中国男主演票房榜单第五位,仅次于沈腾、吴京、黄渤、张译等资深票房明星。

因易烊千玺庞大的粉丝基础和舆论关注度,电影《小小的我》引发了广泛讨论,其评价呈现出鲜明的两极分化。尽管存在部分批评声音,认为作品存在“消费”底层群体的倾向,但这种观点本身也蕴含着值得探讨的合理性。从演员职业的本质来看,通过角色塑造传递社会议题并非不妥,演员的职责是通过专业表演赋予角色生命力,而非扮演与自身经历完全重合的个体。当前部分观众提出的极端要求——如必须由特定群体成员出演特定角色,本质上是对艺术创作自由的误解。值得注意的是,易烊千玺近年来选择的男主角色具有显著共性:《少年的你》《送你一朵小红花》《奇迹·笨小孩》与《小小的我》均围绕青少年角色展开,这些角色往往伴随着身体或心理的特殊状态,呈现出自我毁灭倾向,同时具备复杂的人物层次与充沛的表演空间,且始终以男主角为核心推动剧情发展。

该作品的创作实践揭示了两个层面的现实考量:首先,四部影片中易烊千玺饰演的角色均展现出与演员本人高度契合的特质,其表演完成度足以让角色产生强烈的戏剧张力;其次,这些角色作为剧本的核心支点,要求易烊千玺必须突破年龄和阅历的限制,以超越周冬雨、刘浩存、林晓杰等合作演员的表演水准,尤其需要在角色存在感的营造上实现突破。这种对表演的极致追求,源于演员对自身能力的严格把控。

易烊千玺在角色塑造上的高完成度可归因于双重因素:一方面,其高度敏感的个性特质赋予了对小北、韦一航、景浩、刘春和等困境少年的共情能力,能够将自身有限的生活体验转化为角色的深层情感表达;另一方面,演员在镜头前呈现出的投入状态,恰如陈冲在著作中曾分享的与易烊千玺的合作体验——"他让我惊讶。个人生活经历有限的他,竟能在表演中凝聚出如此丰富充盈的内心世界。我只能想象他将所有对生活和爱情的渴望,在镜头前倾泻而出。"这种表演状态在《小小的我》中尤为突出,尤其是讲述《苔》的场景与母亲对峙的戏码,情感冲击力达到巅峰。观众反馈中甚至出现"他演得累,我看得出一身汗"的共鸣,印证了演员对角色的深度投入。

从宣发策略分析,《小小的我》的传播路径更接近贾玲的《热辣滚烫》而非同题材的《送你一朵小红花》。影片在上映前刻意营造的悬念,主要聚焦于易烊千玺饰演的脑瘫患者形象。这种策略体现在海报设计和预告片制作中:早期海报仅展现扭曲的手部特写和背部轮廓,终极预告片也采用背影、侧影的构图方式,将正面镜头完全留给外婆角色。直到上映次日,刘春和的正面造型才意外引发全网关注。值得关注的是,影片在上映一周后通过与新华社新媒体中心的联合倡议,记录了14位真实脑瘫患者发起的"五慢症"更名运动,这一宣发动作精准把握了社会议题的传播节奏,展现了制作团队对宣传策略的精心把控。

预售启动后,宣传重点转向点映场的观众反响与影片核心元素的展现。其中,刘春和标志性的背影与肢体语言,以及外婆角色中蕴含的喜剧张力,成为吸引关注的关键切入点。在维持悬念的同时,通过精准释放电影亮点,激发大众对剧情和角色的期待,形成有效的预热效应。

影片正式上映后,社交网络的喧嚣让电影的讨论公开化,此时便可以放开手脚展现影片中关于演技与情感表达的震撼场景,这一阶段被称作“助燃期”。首映周后,大众对演员形象的关注逐渐消退,营销号为抢夺流量、部分影评人出于主观臆断开始密集输出各类讨论,而影片此时启动公益合作项目,进入“价值期”。需要说明的是,营销宣发仅为传播手段,并非隐秘行为,其价值应通过实际社会影响来衡量。以该片主动呼吁大众使用“五慢症”替代“脑瘫”这一对“脑性瘫痪”的称呼来看,《小小的我》确实在尝试将流量转化为积极的社会能量,其在社会价值表达上的最终落脚点已清晰可见,又何尝不可呢?

最新资讯

- • 四问“张继科事件”中国乒协证实其已退役 -

- • 新片逆袭五一档,他的档次不止《狂飙》 -

- • 《穿过月亮的旅行》:胡先煦张子枫演绎父母爱情 -

- • 《黑暗荣耀》主演全员手写感谢信:感谢大家的喜爱 -

- • 9.1分反战主题!宫崎骏最满意的作品为什么是它? -

- • 天生的拽姐,就别装甜妹了 -

- • 明天首播!又一部悬疑剧来袭,井柏然领衔,王砚辉坐镇,有黑马潜质 -

- • 李荣浩,你太让人失望了 -

- • 《火锅》撤档,官宣文案耐人寻味,两个结局早已注定 -

- • 张丹峰开直播否认离婚传闻:峰哥和欣姐很好非常好 -

- • TVB艺人,求求你们别卷了 -

- • 两级乒羽中心回应张继科事件:未曾接到他比赛期间去赌场的举报 -

- • 《九龙城寨》11位高手排名:癫狂“王九”排第4,大老板洪金宝第2 -

- • 《歌手2024》首发阵容再更改,火星哥朴彩英退出?往季歌手回归! -

- • “张继科事件”中的记者发帖暴露景甜隐私,是否构成侵权? -

- • 《浪姐5》初舞台:3个惊艳,3个拉胯,还有3个明着开挂 -

- • 那个曾经被拍成电视剧的女首富,变成了老赖 -

- • 《微暗之火》观后感,女主一直被为难,男二一直在努力 -

- • 黄锐回应李飞上热搜:不要再传谣了 我真的不知道 -

- • 贾冰、乌日娜解读《末路狂花钱》 分享幕后趣事 -