资讯分类

整容、“假”、偶像、演技捉急,“黑红”话题出圈的《演员请就位3》请自重 -

来源:爱看影院iktv8人气:621更新:2025-09-08 12:13:20

搜狐娱乐独家报道(胖部/文)“简直令人瞠目结舌!”“这究竟是专业表演,还是敷衍之作?”“普遍的现象是,没有基本功,不知道表演为何物。”《演员请就位3》开播短短数日便引发热议,热度居高不下,成功跻身开年热门综艺行列。在“哪吒”相关话题占据舆论焦点时,该节目仍凭借高强度的戏剧冲突和演员表现力成为流量焦点。

然而,这类以‘黑红’营销博取关注的节目,恰在行业最迫切需要反思与变革的时刻登场。所谓的‘整顿内娱’是否真能触及核心问题?除了制造舆论话题,对当下影视行业究竟有何实质意义?《演员请就位3》开播后,首当其冲的争议便围绕‘迟到’展开,金巧巧因服装问题迟 arrival 的解释,随即遭到杨晓培以‘昨晚去了哪里’的质问,这种惯用套路令人耳熟能详,实则暴露了演员职业素养的缺失。节目前期设置的‘整过容’、‘演过3分以下作品’、‘无代表作’等话题,更让选手们措手不及,仿佛在反复拷问内娱生态中的种种顽疾。

《演员请就位3》高举“整顿内娱”的大旗引发热议,但细究其操作手法却不难发现其中刻意营造的戏剧性。节目从公开名单阶段便展现出鲜明的“黑红”策略,姚笛、徐开骋等曾因情感八卦陷入舆论风波的艺人被纳入阵容,姚笛更在正片中遭遇“一剪没”的处理;而杨子、孙丞潇、刘梓晨等曾参与《再见爱人4》并引发争议的公众人物,也凭借其话题性为节目引流。这种借势营销的运作方式,使整场节目呈现出强烈的制造话题倾向。

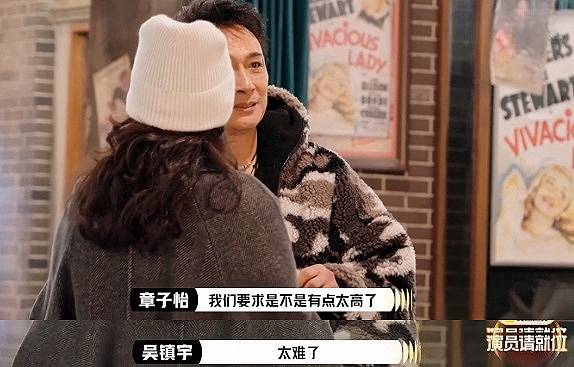

不少观众质疑当前演员选拔标准是否过低,但节目组所设定的“门槛”与行业规范存在明显差距。从实际效果观察,节目更看重选手是否自带流量属性,而非专业能力。今年杨子、张嘉元等人的演绎模式,与过往向佐、纪凌尘、赵樱子等人的表演轨迹高度相似,这种模式化呈现已成为节目常态。例如首轮面试环节中,部分选手因态度傲慢、对指导不尊重而遭导师集体批评;又如实景演出环节,导师团队难以挑选到合适人选,导致集体演绎出现严重问题。值得注意的是,学员名单中约有一半来自三大院校,但多数选手似乎难以完成基础的人物塑造与生活场景演绎。若后续在导师专业指导下逐步完善表演技巧,形成有层次的角色发展,这些争议性表现或将获得合理解答。

节目暴露了诸多行业痛点:演员普遍缺乏职业素养与专业精神,导致舞台呈现频繁出现令人咋舌的失误;导师阵容集体高高在上,通过群体批判展现所谓的艺术造诣与行业担当;观众在目睹这些乱象后,感叹“难怪观众口碑差”,仿佛找到了行业困境的症结所在。然而节目本身却暴露出更为值得深思的议题——其“剧本”本质上就是对过往同类节目的模仿与重复。当节目沿用过去五年间盛行的话题模板和叙事结构,再次上演一场“黑红”营销,是否仍能贴合当下影视行业的实际问题?这些参演者本就缺乏系统训练,其中许多人并非专业演员,而是以制造话题为唯一目的聚集而成的“明星”集合体。他们究竟是真实反映行业生态,还是在迎合部分观众的猎奇心理?通过构建娱乐圈的幻象来引爆流量狂欢?在当前的产业环境下,这场综艺或许不过是一个精心设计的表演秀,与行业现实渐行渐远。

2018年前后演技类综艺的兴起,源于行业内部的现实需求。彼时,天价片酬与系统性腐败等乱象持续发酵,促使三大平台与六大公司联合发布多份倡议书,推动行业反思与改革进程。同时,流量红利逐渐消退、存量时代来临,也倒逼制作方回归内容本质。这类综艺在当时起到了"排毒"作用,而作为行业焦点的演员群体,更成为推动行业进化的标杆力量。即便在三年前,这种生态仍具有现实意义。但进入当下阶段,其价值已发生转变。制片人彤彤在接受搜狐娱乐专访时表示:"演技类综艺最初聚焦的行业问题,存在两大背景因素。一是行业调整期需要清理资本堆积遗留的种种弊端;二是以流量为核心的制作模式已产生广泛负面影响,行业亟需展现解决问题的决心。"她进一步指出,"当前行业已实现高度整合,多数问题得到解决的同时也涌现出新挑战。此时的观众不再需要单纯的问题曝光,而是期待切实可行的解决方案。若节目仅有情绪宣泄而缺乏实质内容,反而会疏远观众群体。"

艺人经纪悠悠认为,将行业问题继续归咎于演员已非当务之急。尽管演员耍大牌、职业道德缺失、'丑娃娃'、'换乘恋爱'等现象仍存,但行业已发生诸多转变。首先,流量演员在当前平台主导的拍摄环境下已难以肆意妄为;其次,尽管选角过程复杂,但剧组内部对演员的选择标准已更趋严格,仅具备角色塑造能力者方能被纳入考量;再者,成熟市场背景下,优质演员的辨识度显著提升,与老戏骨搭档已成为影视剧制作的标配。

尤其自2022年起,演员使用原声、减少替身依赖已形成行业共识。大量'上桌'的演员,正是通过在特定领域展现的扎实演技获得认可。悠悠强调,演员行业仍存在问题,但已不再是行业发展的主要矛盾。值得注意的是,当前以演员为核心制作'黑红'话题综艺的模式,正在背离行业价值导向。参与节目的学员构成也发生变化,从追求演技突破的演员群体中,出现了更多侧重公域流量运营、甚至直接参与带货变现的投机者。

若将此类现象置于两年前,或许尚可理解。但时至今日,这种模式的持续呈现已引发广泛忧虑。回顾过往年度,云合热播期单部剧集播放量突破2000万的总数从57部锐减至48部,尤其是多部热门古装偶像剧表现失预期,折射出核心观众群体逐渐流失的行业现状。在市场端,观众对影视内容的耐心持续消磨,观看决策趋于理性,而微短剧与短视频平台的崛起则构成了外部竞争的新变量。内外压力交织下的影视行业已陷入严峻境地,这也是为何此前观点认为,当前并非引入此类节目的合适时机。此类节目若仅以揭露行业问题为名,实则可能沦为资本收割的工具,其带来的流量红利往往建立在行业自身脆弱的基础之上。即便对获得流量的平台而言,这种模式也难以形成可持续的盈利。行业是否正在转型?客观而言,此类节目确实能够点燃观众的热情,这揭示了两个深层矛盾:一方面,观众对现有内容仍抱有不满;另一方面,节目所呈现的行业顽疾在多年发展后仍未得到根本性解决。然而,行业并非毫无进展。相较2018年的剧集生态,当下的内容质量已实现明显提升。据2021年中青报调研数据显示,超过六成观众认可国产剧的品质提升,且当年接连出现《山海情》《觉醒年代》《功勋》等豆瓣评分9分以上的现象级作品。这种积极态势推动了2022年观剧热潮的形成,从年初《人世间》《开端》到暑期档《梦华录》《星汉灿烂·月升沧海》《苍兰诀》,将市场热度拉升至近三年罕见的高位。

自2019年起,行业通过内容升级获得了显著的市场红利。然而,从去年开始,市场整体再次跌至低谷。彤彤表示,行业正面临新一轮变革,“过去十年积累的行业问题与惯性需要系统性调整,前一轮内容升级虽在服化道、特效及演员阵容等方面取得进步,但更多是针对观众表面反馈的修补,而非深层思维模式的革新。”她强调,当前观众期待的是具备情感共鸣的优质故事、有深度的人物塑造以及价值观的认同表达,这意味着行业需从创作内核出发进行升级。

从平台层面的举措可见变革趋势,如腾讯视频推行的“后验激励”政策、各平台对工作室架构的优化以强化内容话语权,这些措施旨在改变过去过度依赖To B思维的现状。同时,通过《新生》《我的阿勒泰》《边水往事》等实验性短剧探索类型创新,并组建专业化团队提升制作水平。值得注意的是,部分平台已明确提出“彻底告别注水”、专注短剧创作的发展方向。

当前行业正积极应对现实挑战,而从业者需以更务实的态度推动变革。在追求内容质量的同时,应避免过度承诺或空泛宣传,以免进一步疏远观众群体。即使短期内难以实现良性循环,也应保持对市场的基本尊重与回应。

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -