资讯分类

恶魔基因天生坏种? 母亲执意生下“超雄”染色体儿子,长大后恐怖行径惊吓全网! -

来源:爱看影院iktv8人气:64更新:2025-09-08 11:55:32

该话题在2023年末成为社交媒体上的热议焦点,XYY染色体作为核心讨论点引发了广泛关注。

近年来持续引发关注的XYY染色体异常现象,实际上已引发学界长达数十年的探讨。该议题曾导致诸多误读与争议,甚至引发社会恐慌,相关研究至今仍存在诸多学术争论。

几年前,韩国一档聚焦育儿话题的纪录片《我金子般的孩子》曾引发热议,其中一则关于多子家庭的案例,深刻揭示了养育多个男孩所面临的现实困境。

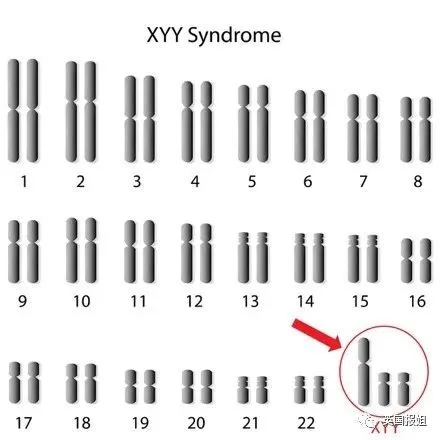

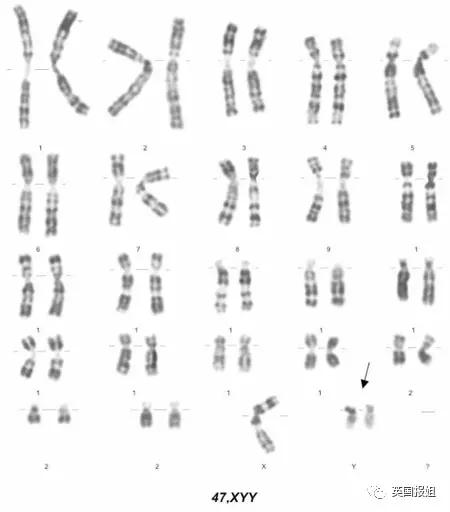

在怀孕期间接受产检时,金善雅发现腹中胎儿的染色体组成为“XYY”,这与普通女性的“XX”、男性的“XY”存在差异。该染色体异常被称为“超雄综合征”,是一种仅影响男性个体的基因变异性疾病,其特征为多出一条Y染色体。

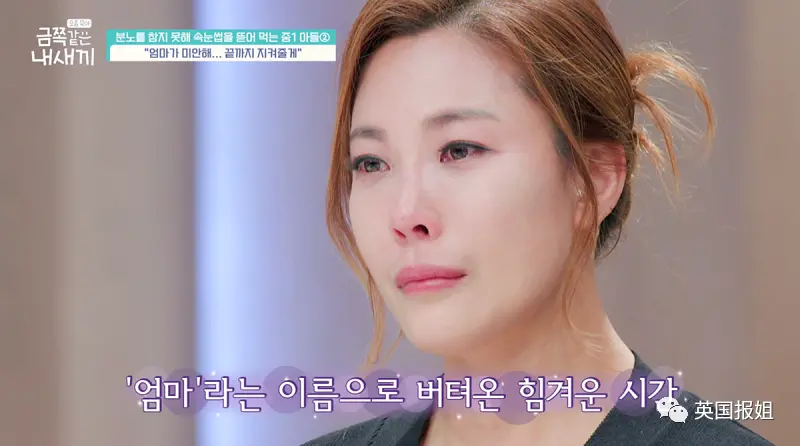

在产前检查后,金善雅得知胎儿存在基因异常,可能伴随其他遗传性疾病的风险。尽管如此,她仍选择不终止妊娠,决定不计一切代价抚养他成长。最终,这名携带XYY超雄基因的婴儿诞生了,取名金子。

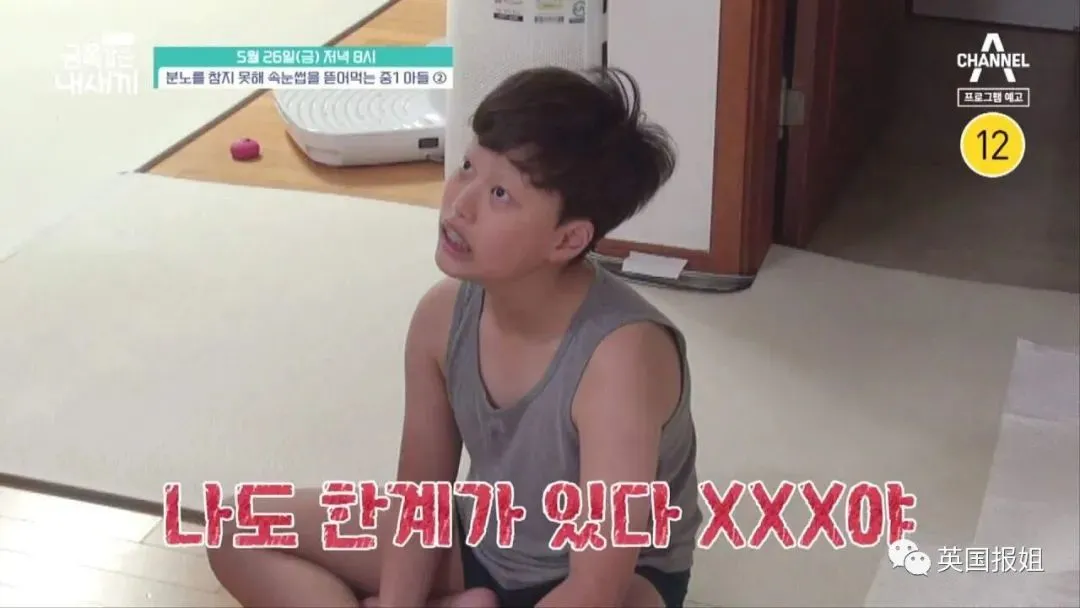

金子自幼儿园时期起便表现出与同龄人不同的性格特征,其情绪管理能力较弱,常以易怒的态度应对人际互动,且在语言表达上较为粗暴,倾向于通过肢体冲突等暴力手段解决矛盾。

进入初中阶段后,金子逐渐成为年级中的问题学生,其行为屡屡引发冲突。在校园内,他不仅频繁与同学发生肢体对抗,对教师的规劝更是置若罔闻,甚至在情绪失控时采取暴力手段攻击老师。鉴于其行为已严重影响校园秩序,学校最终决定将其劝退。然而,金子的暴力倾向并未因此得到遏制,反而在社会上继续滋事,甚至将暴力带入家庭。尤其对母亲,他常因琐事施以虐待,动辄揪扯头发、推搡摔打,家庭关系因此陷入严重危机。

她时常毫无征兆地对母亲做出飞踢动作,频繁的肢体冲突导致金善雅在过去一年内接受了多达10次腿部手术。

金子不仅享受与人发生肢体冲突,甚至在愤怒失控时会自残。他常常毫无征兆地将家中物品摧毁殆尽,家具在毫无预兆的情况下被他砸得破损不堪。

部分患者可能会表现出极端的自残行为,例如撞击墙壁、拔除头发及眉毛等,甚至将脱落的毛发吞食。此类充满攻击性与情绪失控的行为模式,被认定为‘超雄综合征’群体的典型特征。

表面上无所畏惧的金子,其实对身材魁梧的父亲始终心存敬畏。这种畏惧并非源于敬仰,而是源于体能上的差距,这一点金子的父母都心知肚明。在教育方式上,父亲坚持用严格规范约束儿子的行为,希望为其树立正确的人生导向。而母亲金善雅则认为孩子自小命运多舛,更需要温情与理解的滋养。育儿理念的差异逐渐激化了夫妻间的矛盾,最终导致婚姻关系破裂。

在韩国网络社群中,许多人认为金善雅在决定生育的那一刻,命运的转折点悄然到来。养育患有超雄综合征的儿童,不仅对家庭构成严峻考验,也对社会体系提出了挑战。值得注意的是,XYY染色体结构异常会引发一系列生理与心理发育问题,这种额外的Y染色体导致男性在成长过程中可能面临认知能力差异、行为特征特殊等复杂情况。

超雄综合征的成因与父亲的精子在第二次减数分裂过程中出现的染色体分离异常有关。当两条Y染色体未能正确分配至细胞两极时,部分精子细胞中会出现两条Y染色体。此类异常精子与正常卵子结合后,会形成具有XYY染色体组成的受精卵,最终发育为超雄综合征个体。

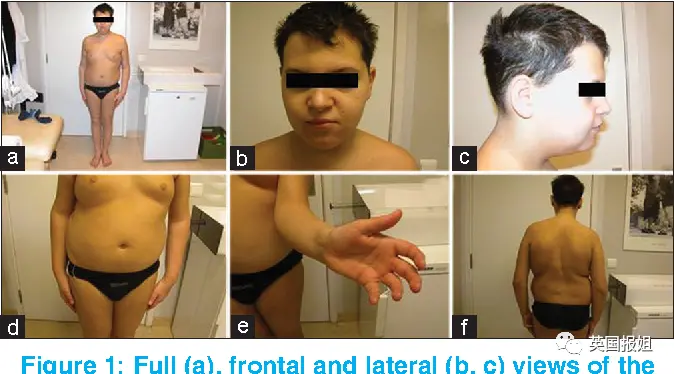

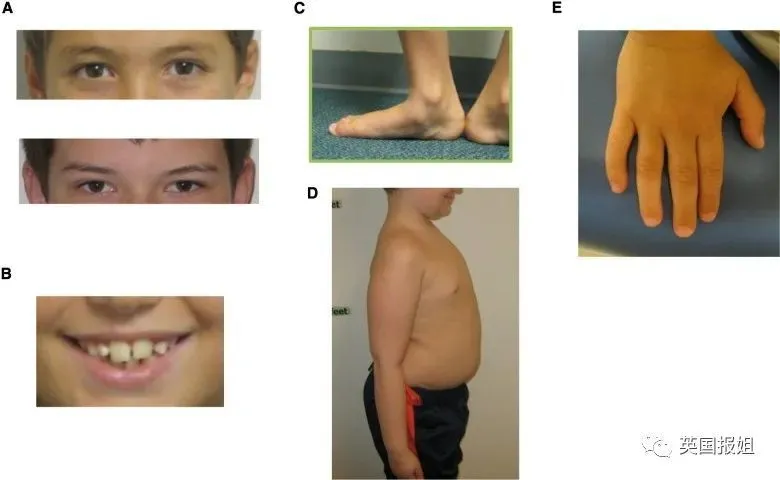

美国癌症专家Avery Sandberg于1961年首次在一名男性中发现XYY染色体的存在。此后在1965年,英国遗传学家雅各布斯对苏格兰某医院收治的197名精神病患者进行了系统研究,观察到这些个体普遍具有身材高大、四肢修长、面部易生粉刺、智力低于同龄人、情绪易躁且具有反社会人格倾向等特征。

基于此前对体貌特征的观察,雅各布斯对197名受访者进行了基因分析,发现其中12名个案存在染色体异常,具体为7名XYY染色体携带者。该研究成果于1965年发表在《自然》杂志上。次年,她团队在上述医院对315名男性患者展开进一步检测,又确认了9名XYY染色体携带者。通过这两组数据,雅各布斯的团队推测XYY染色体携带者可能与社会上普遍认为的犯罪倾向存在关联。

XYY基因携带者的体貌特征研究结果于1966年以论文形式发表在《柳叶刀》期刊上。该结论自问世以来一直是国际学术界和社会舆论关注的焦点,因其将犯罪行为与特定基因表型关联,引发了关于人类本性与社会行为关系的广泛讨论。这种将基因异常与暴力倾向相联系的论述,使公众对传统意义上的犯罪者形象产生了具象化的认知,也强化了"人之初,性本恶"这一哲学命题在大众观念中的现实意义。

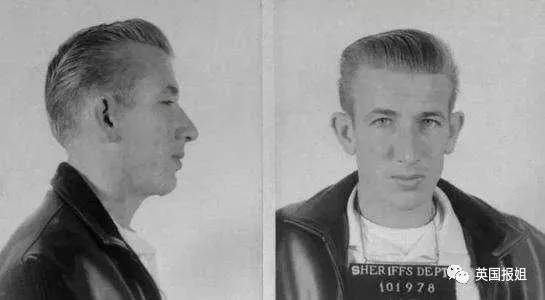

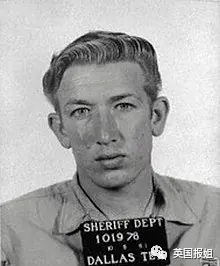

该研究为遗传学与生物学领域提供了科学依据,促使全球学者在医疗机构和监管场所开展专项观察,旨在分析犯罪人群中XYY染色体携带者的比例特征。然而,这一遗传特征也逐渐被部分犯罪分子觊觎,企图作为减轻刑事责任的说辞。1967年美国连环杀人案中,罪犯查德·斯佩克在作案后声称自身携带XYY染色体,试图通过此来混淆视听并争取更轻的刑罚。

在查德·斯佩克因面部痤疮、具有攻击性倾向及高大体型等外在特征引发关注后,众多领域专家与记者未经科学验证便将其归类为典型“超雄综合征”案例。美国遗传学家玛丽·特尔弗更将此事件撰写成研究报告发表于《柳叶刀》和《科学》等权威期刊。然而,随着后续基因检测结果揭晓,斯佩克的DNA证实其为XY基因型,而非被误传的XYY基因型,且其被判定犯有谋杀罪并判处100年有期徒刑。尽管事实已明確,相关谣言仍持续扩散,公众对科学结论的关注度逐渐减弱。

XYY染色体组合曾被误认为是导致男性不育的遗传学根源,这一错误认知在20世纪70年代仍被收录于精神病学教材中,并持续影响后续医学教育。随着基因检测技术在孕期筛查中的普及,网络上衍生出"无需显微镜即可判断性别"的民间说法。近期国内某社交平台上,一名孕妇公开分享产检报告,显示胎儿存在XYY染色体配置。专业医生指出,该染色体组合本身并不直接导致疾病,但可能存在生育能力异常的风险,最终是否继续妊娠的决定权仍在孕妇本人。

该条笔记引发数万条评论,多数网友认为她应对自身及社会安全负起责任,认为留下孩子是在"养蛊"。有评论直言生下孩子是对社会的潜在威胁。

部分人认为生育携带基因缺陷的后代是人性中的一种恶的表现。

部分人甚至将这类孕妇归类为「高风险群体」,但遗传学界对此类草率归因的判定方式始终存在广泛争议。值得注意的是,被误认为携带「犯罪基因」的超雄综合征患者群体中,实际上不乏在各自领域取得卓越成就的杰出人才。例如英国《金融时报》副主编约翰·加普尔(John Gapper)便属于这一特殊群体,其专业能力与社会贡献证明了遗传特征与个体行为之间的复杂关联。

美国天体物理学家戴维·特雷西(David Tracy)曾公开承认自己拥有XYY染色体组合。这种染色体特征在人类中较为罕见,通常与特定的遗传学现象相关联。

尽管XYY综合征携带者通常具备正常的社会功能,但2015年发表于《攻击性和暴力行为》期刊的研究显示,过去50年中对XYY患者的临床观察记录揭示,其唯一普遍特征仅为身高超出常人。关于该综合征与智力缺陷、面部痤疮或肢体比例等表型的关联性,目前尚无确凿证据支持。此外,早期由英国遗传学家雅各布斯提出的"XYY个体具有犯罪倾向"理论,因样本量过小、研究方法不严谨且存在样本选择偏差等问题,长期受到学术界质疑。这一争议在当今权威医学参考书《默沙东诊疗手册》中已得到明确澄清:XYY综合征与暴力行为或犯罪倾向之间并无科学依据,相关理论已被证伪。

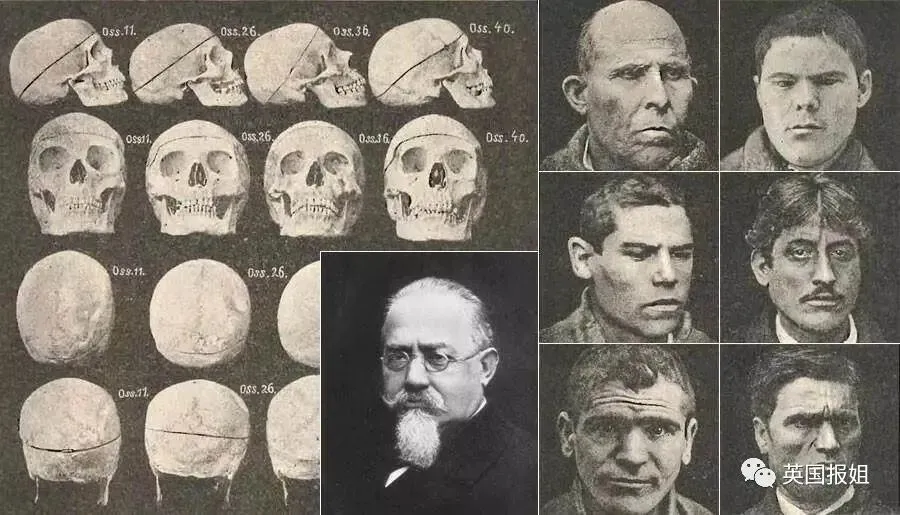

当前医学界普遍认为,XYY染色体结构的确存在遗传学异常,但这种基因配置并不能直接证明个体具有犯罪倾向。“人之初,性本恶”的传统观点已失效,研究者指出犯罪行为的形成是多重因素共同作用的结果。尽管XYY基因曾被误认为与“天生犯罪人”的外貌特征有关联,但现代科学更倾向于认为基因正常的人同样可能涉及犯罪活动。意大利犯罪学家切萨雷·龙勃罗梭在19世纪通过解剖700名罪犯的研究发现,部分犯罪者表现出眼窝深陷、突出的下巴等返祖现象的体貌特征,这一发现曾引发关于生理特征与犯罪行为关联性的广泛讨论。

这一理论后来被公认为跨学科领域的重要突破,并长期主导犯罪学研究方向。然而,神经学家詹姆斯·法隆通过自身经历对该理论提出了质疑。2005年,这位被《华尔街日报》评为十年来成就最大的神经科学家在分析个人脑部CT扫描时发现,其大脑结构与所谓"天生犯罪人"的特征图谱高度吻合。

当他将这一发现以玩笑的口吻告诉母亲后,意外揭开了家族尘封的暗面。詹姆斯家族在过去的两个世纪里,数代人中涌现出多名臭名昭著的罪犯,其罪行涵盖杀妻弑母、种族灭绝、连环屠杀等恶性案件。令人不安的是,这位叙述者年幼时也曾表现出虐待动物及对弟妹实施暴力的倾向,幸而父母及时察觉并采取干预措施,通过持续的关注与深切的关爱最终将他从遗传诅咒中拯救出来,使其未成为基因驱动的恶魔。

由此可见,无论是"XYY综合征"还是"天生犯罪人"的生理特征,本质上都只是犯罪行为的潜在诱因。个体最终是否走向犯罪道路,仍取决于外部环境与家庭因素的综合作用。正如拥有"天生犯罪人"基因却成为知名犯罪心理学家的詹姆斯·法隆所言:"基因为犯罪提供条件,环境才是决定性因素。"

无论是否存在基因层面的差异,对基因异常者进行污名化、恶意攻击或歧视的行为都是不合理的。基因、环境、教育以及个人选择等多重因素相互交织,共同构成了塑造良好品行的关键基础。

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -