资讯分类

《阿诺拉》横扫奥斯卡,它有何过人之处?《抓娃娃》美国版 -

来源:爱看影院iktv8人气:891更新:2025-09-08 07:09:16

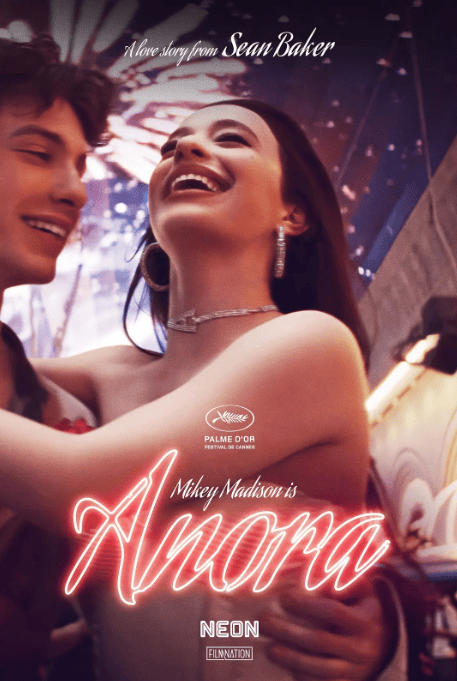

3月3日,第97届奥斯卡金像奖典礼圆满落幕,多项大奖花落各家。获奖名单中,电影《阿诺拉》表现尤为亮眼,成功斩获最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳原创剧本及最佳剪辑五大重要奖项。此前,该片已在戛纳电影节摘得金棕榈奖。不少观众向我咨询这部影片的卓越之处,以下仅是我基于个人视角的浅显分析,恳请读者知悉此为片面之见。

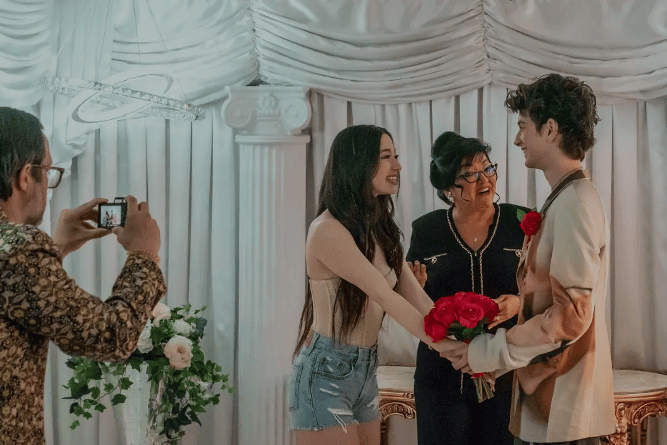

《阿诺拉》在奥斯卡奖上大放异彩,这种现象让我联想到中国喜剧电影《抓娃娃》若能斩获香港金像奖的情形。不过需说明的是,《抓娃娃》在金像奖获奖的几率极低。从剧情角度来看,《阿诺拉》可被视作美国版的《抓娃娃》——讲述富家子弟难以管教,与一位从业女性步入婚姻后,又因所谓的"教育"最终导致离婚的故事。需要特别指出的是,美国文化中对女主角的从业背景并无"失足女性"这样的贬义表述,我使用这一说法仅为方便中国观众理解。

电影《阿诺拉》在中国影迷群体中引发的关注,核心在于其包含的情色元素。影片初上市时,笔者曾犹豫是否对此进行讨论,主要顾虑源于这些内容在非分级体系下可能对青少年观众产生影响。然而,随着主流媒体对影片的广泛报道,讨论的必要性已凸显。相较他人讨论,笔者认为率先剖析情色元素更具意义。此类内容作为叙事核心,服务于剧情发展而非刻意制造噱头;其存在亦为吸引特定观众群体提供商业价值;更重要的是,影片中展现的情色场景并未逾越道德底线,属于男女情感表达的正常范畴,个人认为并无不妥。

除了情色元素,该影片还涉及两个核心议题。其一为人性解放的探讨,其二则聚焦于富裕家庭子女奢靡生活的呈现。这些主题在欧美电影中属于常见议题,但在上世纪八九十年代的中国语境下,却承担着突破传统、探索人性的特殊意义。而今,此类内容已显陈旧。类似地,《白鹿原》小说及《红高粱》影片中的情色描写,在其诞生时代均具有唤醒人性的启蒙价值,但置于当下则失去了原有的冲击力。影片尤为深入地剖析了"性与爱"的多重关系,特别是从女性视角展开的讨论。通过对这种关系的建构与解构,影片为观众提供了一个思考模板,引发对人性本质的联想。此类内容虽不具备深层哲学意味,但其引发的思考却具普遍性。

电影《阿诺拉》通过展现美国富裕阶层子弟的奢靡生活,试图向海外观众传递其批判视角。这种对阶级差异的剖析容易引发非本土观众的共鸣与争议。影片中男主角的俄裔家族背景,可能让中国观众产生文化疏离感,但若将角色置换为《抓娃娃》中男主的长子,是否就会触动中国影迷的敏感神经?这种跨文化的角色投射正是影片刻意为之的策略。从创作角度看,该片的价值或许在于揭示了亲密关系中生理和谐对情感联结的特殊作用,这种自然流露的亲密感恰恰是爱情与婚姻的基石。然而,相较于欧美影视对人性欲望的坦诚表达,中国影视作品往往选择以道德卫士的姿态回避这一话题。

当前中国不少严肃文学作品已明确指出,生理层面的默契与协调是维系亲密关系的重要基础,尤其受到先锋小说创作者的重视。这些创作者普遍认为,唯有在生理需求上达成共识,才能为情感联结与婚姻承诺提供持续动力。这一观点在文学创作中得到充分体现,表明生理和谐是婚姻关系中不可忽视的核心要素之一。相较而言,影视作品在展现此类内容时仍存在较多忌讳,因此《阿诺拉》的出现具有特殊意义——它以开放姿态揭示了生理和谐作为情感纽带的必然性,这种表达方式值得当代影视创作借鉴。当然,影片中也蕴含着更深层的探讨空间,本文暂不深入解析。毕竟,本文聚焦电影创作,探讨其对现实议题的映射与突破。

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -