资讯分类

豆瓣评分6.6,被喷“德不配位”的《阿诺拉》,拿到奥斯卡最佳是影史污点吗? -

来源:爱看影院iktv8人气:214更新:2025-09-08 06:23:43

【版权申明:本文为@影吹斯汀 独家原创稿,未经许可不得以任何形式抄袭or转载,违者必究!】洛杉矶时间3月2日晚,第97届奥斯卡金像奖尘埃落定。肖恩·贝克执导的《阿诺拉》斩获最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳剪辑以及最佳女主角(麦琪·麦迪森)五项殊荣,成为当晚最大赢家。这部同时问鼎戛纳金棕榈奖与奥斯卡最佳影片的美国独立电影,成功跨越大西洋两岸,融合了欧洲艺术电影的审美取向与美国主流学院派的评判标准,堪称巨大成功。这也凸显出奥斯卡奖近年来愈发注重欧洲艺术美学与独立电影创作的趋势。

然而,随着《阿诺拉》荣获奥斯卡奖,该片在中国网络平台上却引发了广泛关注的争议。早在奥斯卡颁奖前,该片在豆瓣平台上的评分仅为6.8分,口碑并不理想;在赢得奥斯卡最佳影片后,大量质疑声音涌现,认为该片"德不配位",相关话题再度引发热议,豆瓣评分也随之降至6.6分。随后,该片的获奖在网络舆论中被解读为"奥斯卡要完"、"美国电影式微"的信号。

近期围绕《阿诺拉》展开的热议中,部分网民在未深入观影的前提下,或出于对主流观点的抵触而进行片面反驳。若要客观评价该片获得奥斯卡最佳影片的争议,需明确两个关键事实:其一,电影在北美颁奖季的亮眼表现及戛纳金棕榈的荣誉加持,已奠定其权威地位;其二,据奥斯卡提名前的博彩数据,《阿诺拉》实为本届奖项的头号热门,而非意外夺冠的黑马。

在西方主流媒体与影迷群体中,《阿诺拉》获得了相当不错的评价:烂番茄新鲜度达93%,Metacritic综合评分高达91分,IMDb观众评分稍逊为7.7分,但在年轻观众聚集的影评平台Letterboxd上,影片获得了4.0/5的评分,表现同样亮眼——由此可见,这是一部呈现鲜明东西方评分差异的影片。那么问题随之而来:《阿诺拉》是否真如中国网友所言,是一部情节俗套、制作粗糙、有损奥斯卡声誉的哗众取宠之作?抑或它确实符合西方影评界与专业机构的评价,足以承载戛纳金棕榈奖与奥斯卡最佳影片的双重荣誉?

关于《阿诺拉》的网络讨论中,影片的核心争议始终聚焦于其叙事结构:以脱衣舞女为主角,围绕与富二代客人闪婚离婚、婆婆提供资金促其离开的桥段展开,这种看似廉价的世俗故事模式引发了广泛讨论。相较之下,观众对传统奥斯卡获奖影片的期待往往建立在更克制的情感表达之上——尽管情节可能趋于保守,但其故事线往往能传递出深沉隽永的情感共鸣。而《阿诺拉》的叙事方式则显得格外跳脱,其戏剧冲突与市井气息更接近某些网络短剧的表达范式,这种风格差异也导致了影片被部分观众视为缺乏电影质感的争议之作。

这种误解的产生,并非源于影片本身的独特性,而是观众对《阿诺拉》作为独立电影的属性及导演肖恩·贝克创作风格缺乏认知。实际上,无论是故事中夸张的情节设置还是角色塑造的表面化处理,都是电影刻意营造的艺术效果,与缺乏深度的通俗剧存在本质区别。影片通过喧嚣表象下的多重叙事层次,对经典灰姑娘故事进行解构,以当代视角剖析底层群体的生存困境,并用黑色幽默的手法勾勒出美国社会的众生相,这些深刻而犀利的创作意图才是其获得戛纳与奥斯卡评委认可的核心价值。

《阿诺拉》讲述了一段命运起伏的邂逅:在纽约布鲁克林经营夜总会的舞女阿诺拉,意外邂逅了神秘现身的俄罗斯富豪之子伊万。这位纨绔子弟在醉意朦胧中向阿诺拉求婚,令她陷入难以置信的喜悦之中。然而当伊万的父母突然抵达美国,以强硬手段介入这段关系后,两人历经波折终至分离。最终,负气返回故乡的伊万沦为落魄富二代,而心碎的阿诺拉则在目睹全过程的保镖伊戈尔身上,重新寻得一丝慰藉。

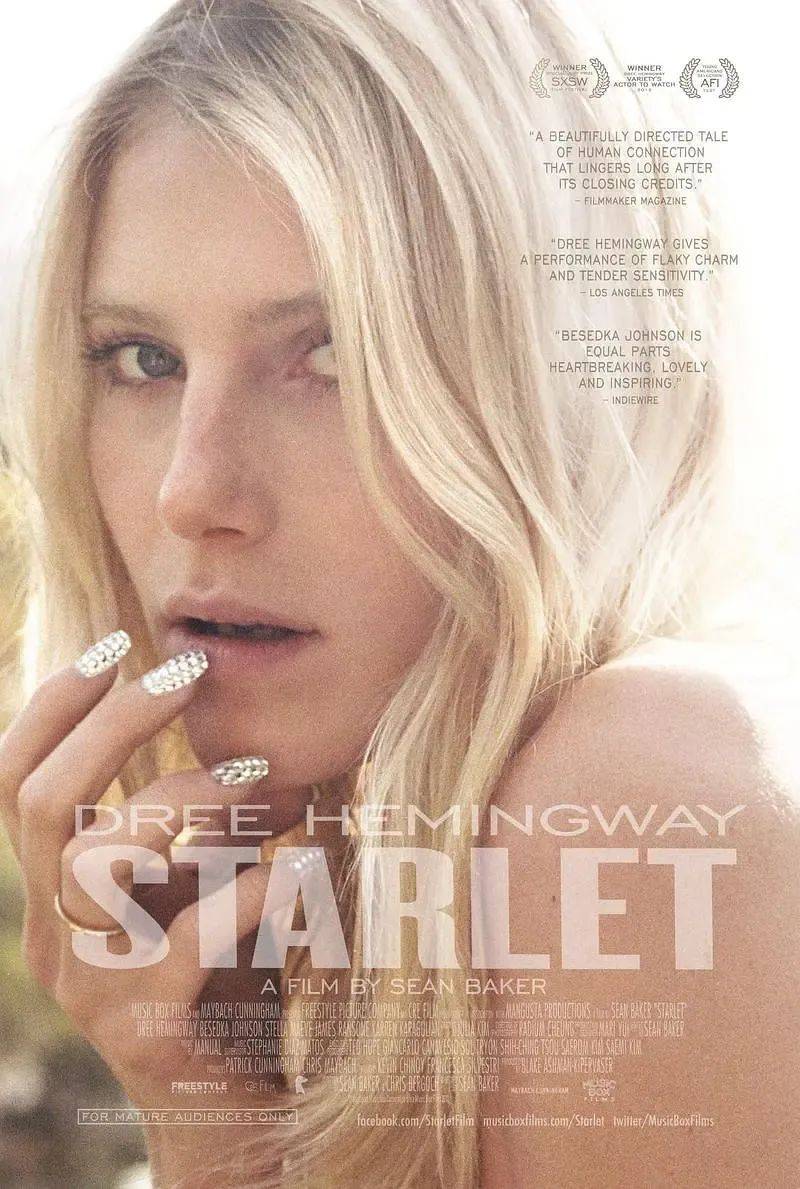

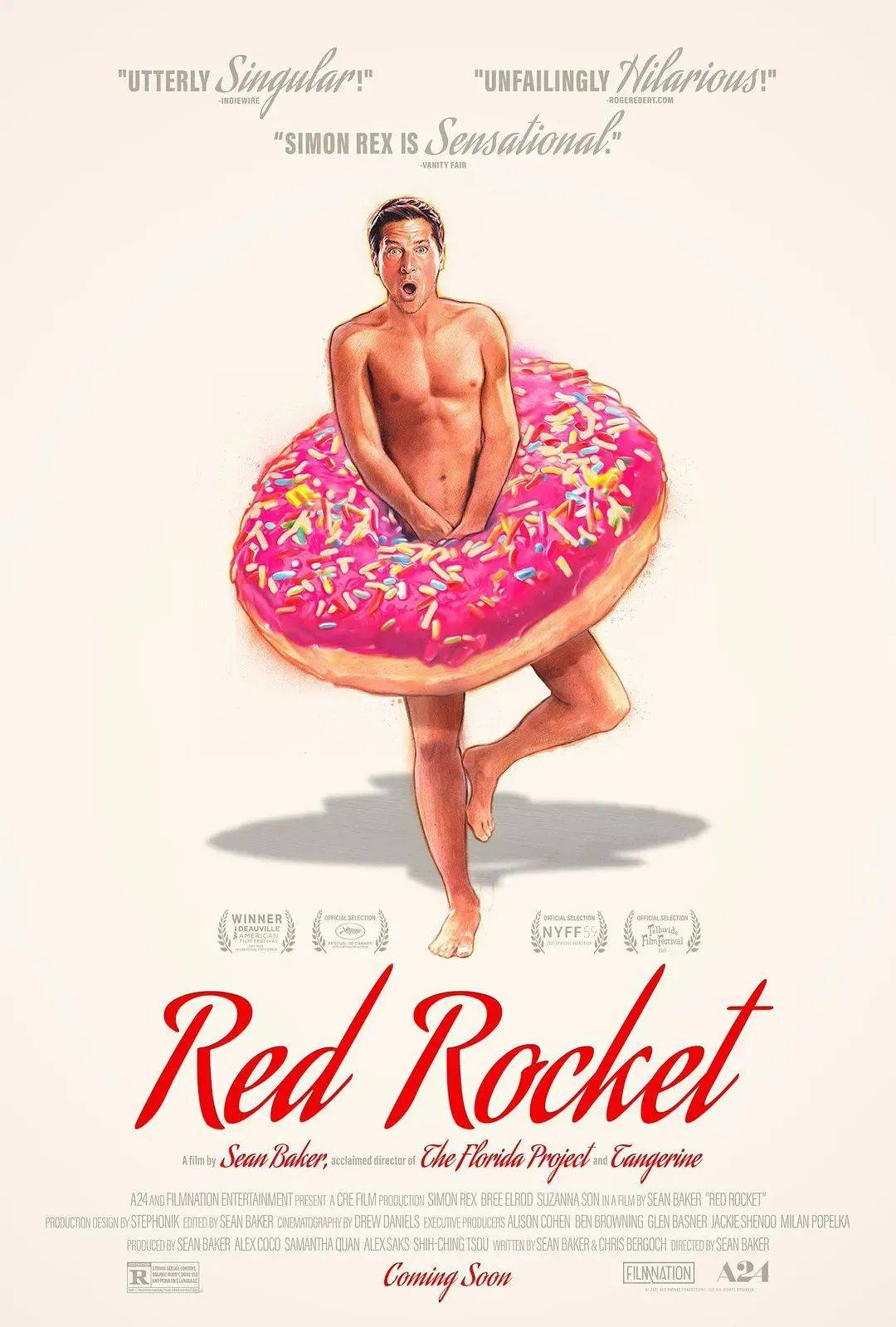

作为当代美国独立电影领域的关键人物,导演肖恩·贝克以其独特的叙事视角持续探索社会边缘群体的生活图景。其七部长片作品涵盖多元主题:《四字词语》聚焦一群陷入酗酒困境的年轻反叛者;《外卖》与《百老汇王子》分别呈现中国移民的市井百态和非洲移民的生存现状;《佛罗里达乐园》则通过迪士尼乐园周边的贫困社区折射社会阶层差异;而《橘色》《待绽蔷薇》及《红色火箭》则深入探讨了酷儿性工作者的街头生存、色情女星与老年女性的特殊情谊,以及色情男星面临的身份认同危机等复杂议题。

通过对比可以清晰看出,《阿诺拉》尽管在主流好莱坞框架下显得平庸,却在其作品序列中并未展现出强烈的颠覆性:若论叙事结构、角色塑造与对话风格,该片与贝克多数作品并无本质差异;若论情欲描写,其尺度相较《待绽蔷薇》可谓相形见绌;而若论剧情的荒诞程度与情节转折,《红色火箭》中融合AV男优元素、洛丽塔人质与毒品交易的设定则更为惊世骇俗。

导演贝克的作品具有鲜明的风格特征:其采用近乎白描的叙事手法,以未经雕饰的视听语言呈现故事;角色多为智力有限却富有生命力的小人物;人物间的对话充满市井气息,展现真实而粗粝的争吵场景;通过对比精致的外部环境与艰苦的底层生存状态,揭示美国梦背后的虚幻本质乃至彻底破灭。《阿诺拉》延续了这一创作脉络,但相较贝克以往的长片作品,该片呈现出更为明显的短视频化特征——这也是部分观众认为其存在浮夸浅薄、表演夸张等问题的主要原因。

无论影片中展现的钢管舞与情欲诱惑,还是露天派对、奢靡浮华的赌城之旅,乃至被父母操控的婚姻绑架冲突,以及富豪公婆与贫穷媳妇之间戏剧性的对峙场面,甚至强势富人粗暴解决问题的荒诞行为,整部作品始终围绕着“熵值上升”的混乱主题展开。这种鸡飞狗跳的失控状态,恰似短视频平台上流行的土味短剧带给观众的感官刺激。然而,《阿诺拉》的独特之处在于,其表面喧嚣杂乱、初观粗粝无华的叙事风格下,暗含着创作者对这种“人间喜剧”图景的清醒审视与深刻批判。

当阿诺拉与伊万的青春幻想愈发天真,当代年轻人的精神根基却愈发空洞;他们仓促的婚姻关系越发张扬跋扈,其本质却越显摇摇欲坠;而灰姑娘童话般的憧憬越是斑斓夺目,回归现实的冲击就越发锋利而真实。

在故事落幕之后,《阿诺拉》所呈现的失落感深刻解构了1990年代《风月俏佳人》构建的爱情童话范式,也瓦解了阶层跨越的资本主义幻想,最终映射出当代年轻人普遍存在的精神脆弱与情感孤寂。尽管这类叙事与主题在现实社会早已有迹可循,堪称"宿命般的剧本",但无论对擅长编织梦幻的好莱坞爱情片,还是令当代观众沉醉的"霸道总裁爱上我"类玛丽苏短剧,影片都展现出鲜明的现实批判性——这正是《阿诺拉》区别于传统通俗剧的独特自反特质。

然而,即便《阿诺拉》通过解构美国梦与灰姑娘叙事、展现短视频时代消费主义的荒诞图景,其在欧美青年观众中引发的现象级关注仍需归功于新晋影后麦琪·麦迪森的卓越演绎。她赋予角色的多重特质——既包含浅薄愚昧的表层,又暗藏敢爱敢恨的锋芒,更保留着令人着迷的率真气质——在肖恩·贝克所有作品的主角中都堪称典范。这种契合社交媒体时代明星特质的表演风格,成功将当代青年审美与导演的现实主义创作融为一体,成为影片获得广泛共鸣的关键要素。

然而,上述赞誉并不能完全证明《阿诺拉》足以斩获金棕榈奖与奥斯卡最佳影片殊荣。首先,此类阶级题材的悲剧自古至今屡见不鲜,其情节发展缺乏新意,结局也显得过于平铺直叙。

若与同样以性工作者为题材且情节逐渐失控的《橘色》相比,《阿诺拉》在剧情张力的构建上明显不足。尤其在伊万父母派遣的亚美尼亚三人组介入后,影片开始陷入追求混乱与荒诞的冗长叙事,剧本节奏把控失衡的问题不言自明。随着故事发展,其逐渐演变为"风尘女与富家子"这一预设叙事模式的程式化演绎,原有的自然流畅感逐渐减弱,这或许正是部分观众感到乏味或不适的核心原因。

另一方面,对于《阿诺拉》过度依赖色情元素博取关注的批评,的确具有其合理性。尽管基于角色设定,适度的性元素展现确有其存在的合理性,但频繁且露骨的女性身体特写却成为影片传播的主导手段,这种以批判为名、以剥削为实的运作方式难以回避。影片结尾中,保镖伊戈尔被塑造成具有男性幻想色彩的"暖男"形象,其获得阿诺拉"感激"的设定虽在冰冷叙事中注入了短暂的温情,却使得作品再次陷入"救风尘"的创作窠臼,削弱了其整体思想深度。

《阿诺拉》引发的核心争议并非源于影片本身的质量缺陷,而是其作为肖恩·贝克创作序列中表现平平之作,却同时斩获金棕榈奖与奥斯卡最佳影片殊荣的事实。这种奖项与影片实际价值之间的不匹配,被视作"德不配位"的合理质疑。然而奥斯卡的评选体系自有其逻辑——若回归十余年前的评判标准,这部票房仅1500万美元、口碑呈现两极分化、充满大尺度元素且题材存疑的作品,根本无法击败《沙丘2》这类展现美国电影工业巅峰水准的商业佳作。

近年来,受评委群体规模扩大并呈现多元化趋势、美国影迷文化迅猛发展等多重因素影响,奥斯卡等北美主流电影奖项的审美取向日益接近欧洲电影的标准。这些奖项愈发倾向于认可具有强烈艺术表达、超出普通观众接受范围的独立电影作品(以《粗野派》为代表的多部影片成为该奖项的有力竞争者)。在这一新的评判体系下,《阿诺拉》的获奖既符合当下电影奖项的审美风向,也体现了学院派对贝克过往创作的肯定与弥补。

究其根本,观众们无需过分看重"奥斯卡最佳影片"这一荣誉的象征意义。《阿诺拉》获得该奖项所带来的关注,或许远超贝克过往作品的影响力,但这并不足以证明它是年度最佳电影,甚至难以彰显贝克个人的创作巅峰;即便该片未能斩获这一殊荣,其对当代美国精神的深刻呈现仍将继续被电影史铭记。

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -